Gestion des fourrages et des pâturages

(Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais sur la base du site DeepL.)

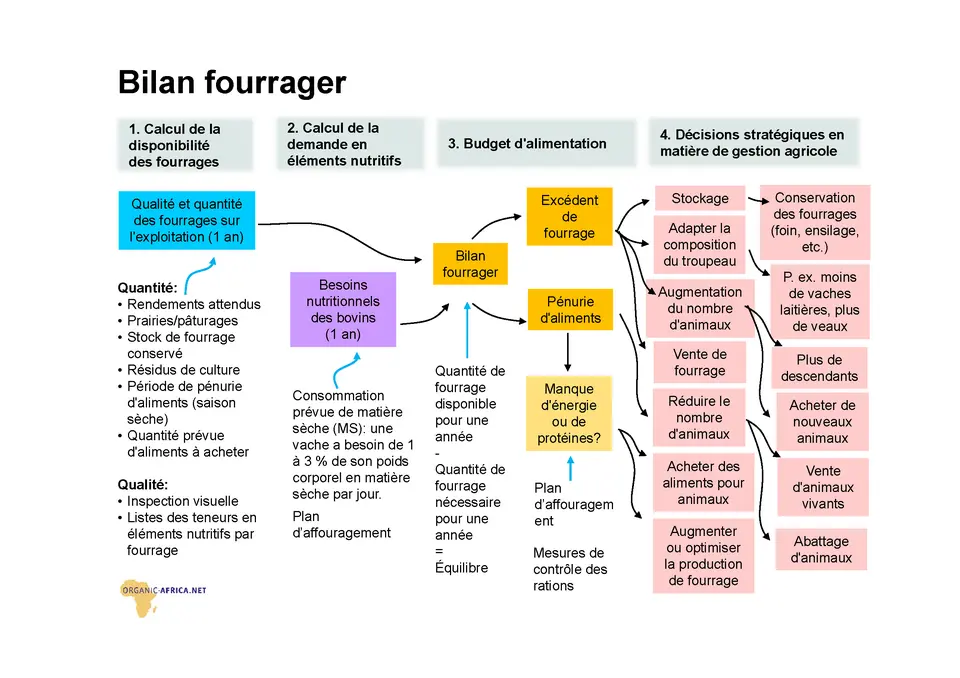

Budget alimentaire : planifier à l'avance

Pour que les vaches, les génisses et les veaux soient en bonne santé et productifs, il faut que l'alimentation soit adaptée à la demande en nutriments. Des régimes alimentaires appropriés évitent la suralimentation ou la sous-alimentation et permettent une utilisation efficace des nutriments. La connaissance des besoins quotidiens en nutriments des animaux permet de planifier soigneusement la production de fourrage et l'alimentation, ainsi que de prendre des mesures stratégiques (telles que la vente de certains animaux, le tarissement des vaches) en temps opportun. La section suivante explique comment calculer un "budget d'alimentation" et comment planifier la production d'aliments.

Étape 1 et 2 : Calcul de la disponibilité des aliments (1) et de la demande en nutriments (2)

La planification de l'alimentation dépend de deux informations essentielles : la demande en nutriments du bétail et la disponibilité des aliments.

- Déterminez la quantité et la qualité des aliments/fourrages disponibles, par exemple dans les entrepôts + sur les parcours/pâturages (1), calculez la matière sèche (kg MS) et/ou le fourrage frais (kg).

- Déterminer les besoins en nutriments des animaux de l'exploitation (2).

Comment savoir combien une vache mange par jour ?

Estimation approximative de la quantité de matière sèche ingérée (DMI)

L'apport en matière sèche (AMS) est la quantité de fourrage qu'un bovin consomme par jour à l'abri de l'humidité. La DMI estimée fournit à l'animal l'énergie nécessaire à sa santé et à sa production. Les DMI sont des estimations générales et peuvent varier pour de nombreuses raisons : ration alimentaire (qualité, disponibilité du fourrage et d'autres aliments), environnement (climat, stress thermique), physiologie (taille et état corporel, mouvement, stade de vie, niveau de production). Tout au long de la lactation, le niveau de l'ingestion de matière sèche varie en fonction de la production de lait.

Calcul de l'apport en matière sèche : Une vache laitière adulte consomme environ 1 à 3 % de son poids corporel en matière sèche par jour. (Voir les méthodes de détermination du poids corporel dans le chapitre "Contrôle de la ration").

Calcul de la consommation de fourrage frais : La quantité de matière sèche qui devrait être consommée par la vache peut être multipliée par 6 pour obtenir la quantité de fourrage frais (en kg).

La DMI a tendance à être plus faible lorsque

- les températures sont élevées (plus de 24ºC)

- Peu d'eau est disponible

- Pas ou peu de production de lait

- Peu de jours avant le vêlage

- Des compléments à haute teneur en énergie/protéines sont donnés.

Exemple :

- Une vache zébu de 200 kg de poids corporel consomme environ 4 kg de matière sèche ou 24 kg de fourrage frais par jour au début de la lactation. (200 kg *(2 /100)=4 kg et 4kg*6 = 24 kg). La demande d'aliments pour les deux prochains mois (60 jours) est donc de 240 kg de MS ou d'environ 1,5 tonne de fourrage frais.

- Une vache laitière de race croisée pesant 400 kg consomme environ 12 kg de matière sèche ou 72 kg de fourrage frais par jour. (400 kg *(3/100) = 12 kg et 12kg*6 = 72kg). La demande d'aliments pour les deux prochains mois (60 jours) est donc de 720 kg de MS ou d'environ 4-4,5 tonnes de fourrage frais.

Budget alimentaire (3)

À partir de la demande calculée et de la disponibilité des aliments, il est possible de calculer un budget d'alimentation :

Connaître le budget d'alimentation est particulièrement nécessaire pour évaluer les mesures à prendre pour surmonter les périodes de pénurie de fourrage, par exemple pendant la saison sèche.

- Trop d'aliments : les aliments peuvent être conservés et/ou vendus, le nombre de bovins peut être augmenté ou le type d'animaux du troupeau peut être modifié.

- Trop peu d'aliments : le nombre d'animaux dans le troupeau peut être réduit, la production de fourrage peut être augmentée/optimisée ou des aliments peuvent être achetés.

En cas de situation de carence, il est utile de savoir s'il y a un manque d'énergie, de protéines, de minéraux ou de vitamines afin de prendre les mesures appropriées :

Lorsque l'excédent/le manque d'énergie et de protéines dans la ration actuelle a été calculé à l'aide d'un programme informatique, cela a un impact sur la sélection de (nouvelles) plantes fourragères ou sur l'achat de compléments.

Apprenez-en plus sur la façon d'établir un budget d'alimentation dans cette vidéo de CIAT Kenya : Tutoriel 6 Budget d'alimentation et planification - YouTube

Décisions stratégiques (4)

Sur la base des résultats du budget d'alimentation, les agriculteurs peuvent décider de...

- ... de produire plus ou moins de fourrage conservé (foin, ensilage, feuilles séchées d'arbres fourragers).

- ... d'ajuster la taille du troupeau (vendre, acheter ou abattre des animaux).

- ... ou la composition du troupeau devrait être modifiée (par exemple, plus de bovins d'engraissement, moins de vaches laitières).

- ... ou la sélection des plantes fourragères cultivées doit être adaptée.

- ... ou le fourrage peut être vendu.

- ... ou les fourrages doivent être conservés.

- (... ou l'achat de fourrage).

1. Formez des groupes de 4 personnes.

2. Demandez aux groupes de prendre en exemple la ferme d'un agriculteur du groupe ou d'inventer une ferme typique. Demandez-leur de déterminer les facteurs suivants : nombre d'animaux, race, alimentation (à base de fourrage), climat, système d'élevage.

3. Demandez-leur de discuter des questions suivantes en groupe :

- Quels sont les groupes d'animaux (âge, niveau de lactation) présents dans l'exploitation ?

- Quels sont les aliments consommés par les animaux ?

- Quelle est la teneur en matière sèche de ces aliments (par exemple, à partir d'une recherche sur Internet) ?

- Quelle est la DMI attendue par groupe d'animaux ?

4. Demandez aux agriculteurs de calculer la DMI attendue par an pour l'ensemble de l'exploitation.

5. Invitez les groupes à présenter leurs calculs en séance plénière.

Culture fourragère

Quoi et comment cultiver ?

Alors que les fourrages comprennent les différents aliments donnés au bétail, c'est-à-dire les fourrages cultivés ainsi que les résidus de culture, par exemple les pailles (riz, blé, canne de maïs), les fourrages font référence aux cultures, y compris les herbes, les arbustes, les arbres et les légumineuses, qui sont cultivés à dessein pour nourrir le bétail. Par conséquent, la culture fourragère implique la culture délibérée et planifiée de plantes qui servent d'aliments pour le bétail. Ces cultures fourragères sont essentielles à la nutrition et au bien-être de divers animaux de pâturage tels que les bovins, les ovins, les caprins et les chevaux, en particulier s'ils sont élevés pour la production de lait ou la force de traction. Les animaux destinés à la production de viande peuvent dépendre uniquement des pâturages, mais une alimentation complémentaire avec des fourrages cultivés peut également améliorer leur productivité de manière significative. Une culture fourragère appropriée permet d'obtenir une alimentation de qualité et en quantité suffisante et garantit un bétail sain et productif.

Voici quelques exemples d'espèces végétales utilisées comme plantes fourragères :

- Graminées fourragères: Herbe de Napier, herbe de Rhodes, herbe de Brachiaria, herbe de Panicum, herbe de buffle.

- Arbres fourragers : Leucaena, Gliricidia, Calliandra, Sesbania, Acacia, Moringa, Faidherbia/Winterhorn

- Légumineuses fourragères : Sunhemp/Crotalaria, Desmodium (Desmodium spp.), Vicia villosa/vesce fourragère, Lupin, Lablab purpureaus, Cowpea, Centrosema, Stylo (Stylosanthes spp.), Alfalfa/Lucerne

- Résidus de culture: Rognons de maïs, fanes d'arachides, tourteaux de coton, sorgho fourrager (fanes), pelures de manioc.

Voici quelques aspects clés à prendre en compte lors de la planification de la culture fourragère:

- Sélectionner les espèces fourragères appropriées : Les différentes espèces fourragères ont des exigences, des valeurs nutritionnelles et une capacité d'adaptation aux différents climats et types de sol qui varient. Il est essentiel de sélectionner des espèces qui sont bien adaptées aux conditions locales et qui peuvent prospérer dans la zone spécifique où elles seront cultivées. L'outil Tropical Forages aide à sélectionner les fourrages en fonction de la localité (uniquement en anglais).

- Préparation du sol: Une préparation adéquate du sol est nécessaire pour créer un environnement favorable à la croissance des fourrages. Cela implique une analyse du sol, un drainage adéquat et, si nécessaire, des amendements pour corriger les carences en éléments nutritifs ou le pH du sol.

- Techniques de plantation : En fonction de l'espèce fourragère, la plantation peut se faire à l'aide de graines, de semis ou de méthodes de propagation végétative telles que la division ou le stolon. La profondeur, l'espacement et le calendrier de plantation sont essentiels pour une implantation réussie. Des détails par espèce sont également disponibles dans l'outil Fourrages tropicaux.

- Fertilisation: Des analyses régulières du sol (ou l'observation de plantes indicatrices) permettront de déterminer les besoins en fertilisation. L'application du bon type et de la bonne quantité d'engrais garantit une croissance optimale des plantes et contribue à maintenir la fertilité du sol.

- Lutte contre les mauvaises herbes: Les mauvaises herbes concurrencent les cultures fourragères pour les nutriments, l'eau et la lumière du soleil. La mise en œuvre de mesures efficaces de lutte contre les mauvaises herbes, telles que le fauchage, l'application d'herbicides (non autorisés dans l'agriculture biologique certifiée) ou l'arrachage manuel, est nécessaire pour empêcher la domination des mauvaises herbes.

- Irrigation: En fonction du climat et des précipitations naturelles, l'irrigation peut s'avérer nécessaire pour soutenir la croissance du fourrage pendant les périodes sèches. Une gestion efficace de l'eau est essentielle pour éviter l'arrosage excessif ou insuffisant. Les fourrages qui se développent bien dans les zones sèches ou qui peuvent résister à l'engorgement peuvent également être filtrés à partir du site web Tropical Forages.

- Gestion du pâturage: Si la zone fourragère est utilisée pour le pâturage, une bonne gestion du pâturage est essentielle pour assurer une croissance durable du fourrage et maintenir des peuplements sains. Le pâturage tournant, qui consiste à déplacer le bétail d'un enclos à l'autre, empêche le surpâturage et permet aux plantes fourragères de se régénérer.

- Récolte et stockage: Les fourrages peuvent être récoltés et stockés sous forme de foin ou d'ensilage pour nourrir les animaux pendant les périodes où le fourrage frais est rare. Une récolte en temps opportun et des techniques de stockage appropriées sont essentielles pour préserver la qualité nutritionnelle du fourrage. (détails ci-dessous)

- Surveillance et entretien: Il est nécessaire de surveiller régulièrement les peuplements fourragers afin de détecter les problèmes tels que les infestations de ravageurs, les maladies ou les carences en éléments nutritifs. Une action opportune peut aider à prévenir d'autres dommages et à garantir la santé de la culture fourragère.

- Rénovation et réensemencement: Avec le temps, les peuplements de plantes fourragères pérennes peuvent perdre en productivité ou être envahis par des espèces moins désirables. La rénovation et le réensemencement peuvent être nécessaires pour rajeunir la zone fourragère et maintenir une productivité optimale.

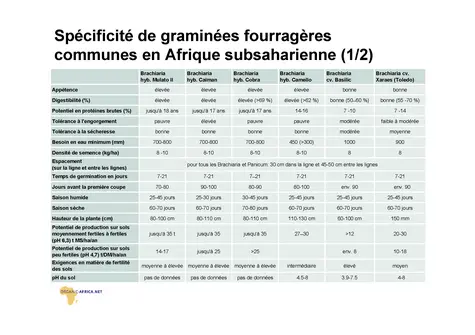

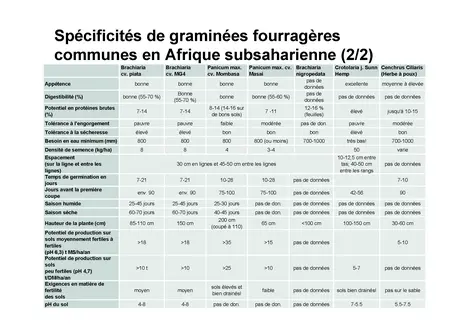

Graminées fourragères

Avantages des graminées fourragères

- Les graminées fourragères fournissent en grande partie l'énergie nécessaire à la ration alimentaire.

- En fonction de la variété et de l'entretien, elles peuvent fournir de grandes quantités de fourrage, ce qui permet aux producteurs de conserver l'excédent de fourrage sous forme d'ensilage ou de foin.

- Grâce à leur bonne couverture du sol, elles constituent un moyen très efficace de lutter contre l'érosion des sols.

- Les graminées fourragères peuvent être utilisées comme prairies ou comme pâturages ; lorsqu'elles sont utilisées comme pâturages, le fumier frais du bétail réapprovisionne le sol en éléments nutritifs.

- Vous trouverez ici quelques exemples de graminées et d'arbres fourragers avec leurs teneurs respectives en éléments nutritifs pour le bétail.

- Tropical Forages ; un outil développé par l'Alliance de Bioversity International et CIAT en coopération avec le Centre australien pour la recherche agricole internationale https://www.tropicalforages.info/text/intro/index.html

Vous trouverez une liste de variétés de graminées fourragères et de spécifications de culture dans le tableau suivant :

Légumineuses fourragères

Avantages des légumineuses fourragères

- Les légumineuses fixent l'azote de l'atmosphère grâce à une symbiose avec une certaine bactérie fixatrice d'azote, ce qui peut améliorer l'approvisionnement en azote du sol pour d'autres cultures. L'azote fixé est utilisé pour la croissance des plantes. Lorsque les bactéries et/ou les racines meurent, l'azote contenu dans leurs cellules est mis à la disposition de la zone racinaire du sol. Il en va de même lorsque des légumineuses entières sont broyées ou travaillées dans le sol. Cet azote est facilement mis à la disposition d'autres plantes (par exemple les graminées) et favorise leur croissance, et donc le rendement des cultures.

- Amélioration de la fertilité du sol et donc du rendement des cultures.

- Amélioration de la ration alimentaire : les légumineuses ayant une teneur élevée en protéines, l'inclusion de légumineuses dans la ration alimentaire améliorera l'apport en protéines du bétail et, par conséquent, pourra augmenter substantiellement leur poids vif ou leur production de lait.

Variétés

- Parmi les légumineuses fourragères prometteuses et performantes, on peut citer

- Crotalaria juncea/ chanvre solaire

- Desmodium intortum ; feuille verte

- Vicia villosa ; vesce fourragère

- Lupin ; haricots lupins

- Lablab purpureus

- Niébé ; Vigna unguiculata

- Les mélanges courants de graminées et de légumineuses comprennent la combinaison de graminées comme l'herbe de Rhodes (Chloris gayana) ou l'herbe de Napier (Cenchrus purpureus) avec des légumineuses comme Stylosanthes spp. ou Desmodium spp.

Remarque : dans les sols où les populations de rhizobiums (les bactéries fixatrices d'azote) sont faibles, l'inoculation peut être nécessaire pour que les légumineuses puissent bien fixer l'azote. C'est notamment le cas dans les climats où les périodes de sécheresse tuent les bactéries ou dans les zones où aucune légumineuse n'a été cultivée au cours des dernières années.

Méthodes de culture

Commencer à cultiver des graminées

Apprenez-en plus sur la façon de commencer la culture de graminées fourragères dans ces vidéos de CIAT Kenya :

- Tutoriel 1 Introduction, production animale durable et fourrages améliorés - YouTube

- Tutoriel 2 Production de fourrage Plantation à partir de graines - YouTube

- Tutoriel 3 Production de fourrage Plantation à partir de boutures et de divisions - YouTube

Niches fourragères dans les exploitations agricoles et dans les paysages

Les fourrages semés peuvent jouer différents rôles dans les systèmes agricoles. Ils peuvent être cultivés comme pâturage dans les systèmes de pâturage, par exemple en sursemant les prairies naturelles. Elles peuvent occuper des niches spécifiques dans les systèmes semi-intensifs de polyculture-élevage qui reposent sur un panier d'aliments diversifié, par exemple en étant plantées comme barrières vivantes aux limites de l'exploitation et du champ, comme sous-étage dans une plantation, ou comme culture de couverture, engrais vert ou culture intercalaire avec des cultures vivrières. L'intégration de légumineuses fourragères en tant que cultures intercalaires ou frontières peut avoir un impact positif sur les rendements des cultures grâce à la fixation de l'azote par les légumineuses. Dans les systèmes plus intensifs, elles sont souvent plantées en peuplements purs sur des terres arables, par exemple des graminées en peuplement unique ou des légumineuses fourragères en rotation avec des graminées et des cultures vivrières.

Les niches fourragères potentielles pour une production supplémentaire d'aliments pour animaux comprennent les terrasses, le sous-étage des bois publics, les zones des institutions gouvernementales (écoles, bâtiments administratifs), le sous-étage des parcelles d'arbres privées, les marais, les limites des champs et des fermes, les bords de route et les zones tampons forestières avec des activités agricoles pour empêcher l'empiètement sur la forêt.

Banques de fourrage

Les banques de fourrage sont des plantations d'espèces fourragères de haute qualité, généralement des arbres ou des arbustes, et souvent des légumineuses. Les racines relativement profondes de ces plantes vivaces ligneuses leur permettent d'atteindre les nutriments et l'humidité du sol que les graminées et les plantes herbacées ne peuvent pas atteindre. Cette caractéristique permet à ces plantes de conserver un feuillage frais pendant la saison sèche. La capacité de certaines légumineuses à fixer l'azote atmosphérique en fait des aliments riches en protéines. Elles peuvent être utilisées tout au long de l'année, mais sont conçues pour pallier la pénurie de fourrage des saisons sèches annuelles. Les banques de fourrage ne peuvent pas couvrir 100 % des besoins alimentaires, mais elles peuvent compléter le fourrage disponible pendant la saison sèche. Voici quelques exemples d'espèces recommandées pour les banques de fourrage :

- Tropiques arides et semi-arides : Albizia lebbeck, Cajanus cajan

- Tropiques humides : Acacia angustissima, Albizia lebbeck, Cajanus cajan, Leuceana leucocephala, Gliricidia sepium, Sesbania sesban

- Tropiques d'altitude : Calliandra calothyrsus, Calliandra tetragona, Leuceana diversifolia

- Températures arides et semi-arides : Chamaecytisus palmensis

Pour plus d'informations sur les banques de fourrage, cliquez ici : Banques de fourrage

Gestion durable des terres et pratiques de conservation de l'eau

La culture fourragère contribue à la gestion durable des terres. Les fourrages pérennes permettent une perturbation minimale du sol, c'est-à-dire qu'un travail minimum du sol est essentiel pour une bonne structure et une bonne santé du sol. Les fourrages pérennes contribuent également à la lutte contre l'érosion des sols. Ce sont des fourrages qui peuvent pousser dans des conditions difficiles, c'est-à-dire avec des précipitations minimales, ce qui réduit la pression sur les terres arables pour les cultures vivrières. Les techniques de plantation des fourrages, comme le "Tumbukiza", où les fourrages sont plantés dans des fosses qui récupèrent l'eau pour le fourrage, améliorent la productivité et l'utilisation de l'eau, en particulier dans les zones relativement sèches.

Conservation des fourrages

Qu'est-ce que la conservation des fourrages ?

La conservation est un aspect très bénéfique de la gestion des fourrages et des pâturages, en particulier dans les systèmes agricoles où l'on élève du bétail. Elle consiste à préserver et à stocker les cultures fourragères sous forme de foin ou d'ensilage, qui peuvent ensuite être utilisés pour nourrir le bétail pendant les périodes où le fourrage frais est rare ou indisponible. La conservation des fourrages est essentielle pour garantir un approvisionnement régulier et fiable en aliments nutritifs pour les animaux tout au long de l'année, y compris pendant les saisons où la croissance des pâturages est limitée, comme les périodes sèches. La fenaison et la production d'ensilage sont deux méthodes courantes de conservation des fourrages.

Apprenez-en plus sur la conservation du fourrage dans cette vidéo : Tutoriel 4 Production de fourrage Récolte - YouTube

Quelle est la meilleure façon de conserver le fourrage ?

Le foin et l'ensilage ont tous deux leurs avantages et conviennent à différentes situations. Le foin est généralement mieux adapté à la préservation de la valeur nutritionnelle des légumineuses, tandis que l'ensilage est plus efficace pour les graminées et le maïs à forte teneur en eau. Correctement préparés et stockés, le foin et l'ensilage peuvent constituer des aliments précieux pour le bétail en période de pénurie, contribuant ainsi à maintenir la santé et la productivité des animaux. Il est essentiel de prêter une attention particulière à la qualité du fourrage, au moment de la récolte et au processus de conservation pour garantir des résultats optimaux en matière de conservation du fourrage.

Le foin

Le foin est obtenu en coupant, en séchant et en stockant des cultures fourragères telles que des graminées, des légumineuses ou un mélange des deux. L'objectif principal de la fenaison est d'éliminer l'humidité du fourrage afin d'éviter sa détérioration et de préserver sa qualité nutritionnelle.

Principales étapes de la fenaison :

- Lacoupe: La culture fourragère est coupée lorsqu'elle atteint le stade de croissance approprié, généralement au début de la floraison ou lorsque les têtes de graines commencent à émerger. Le choix du moment est crucial pour garantir une valeur nutritionnelle maximale. Remarque : dans certaines régions, il est courant de couper et de récolter l'herbe lorsqu'elle est déjà sèche. Une coupe plus précoce, telle que décrite ci-dessus, peut augmenter la valeur nutritionnelle de l'herbe et est donc recommandée.

- Séchage: Le fourrage coupé est étalé à l'ombre pour sécher. Cela peut se faire sous forme de rangées ou d'andains, en fonction de l'équipement disponible. Le processus de séchage peut prendre plusieurs jours en fonction des conditions météorologiques et de la méthode de séchage, et il est essentiel de surveiller le fourrage pour éviter un séchage excessif ou une détérioration due à la pluie.

- Ratissage: Lorsque le fourrage a suffisamment séché, il est rassemblé en rangs ou en andains à l'aide de râteaux. Cela facilite l'étape suivante, le pressage. Cette étape n'est nécessaire que si l'on utilise des presses à balles automatiques.

- Pressage (avec une machine): Le fourrage séché est compressé en balles à l'aide de presses à balles. Les balles peuvent être cylindriques ou rectangulaires, selon le type de presse utilisé. Pressage (à la main) : Si l'on ne dispose pas d'une presse à balles, on peut également faire des balles de foin à l'aide d'une boîte. Il faut d'abord disposer la boîte avec des ficelles. Le foin est ensuite pressé dans la boîte (par exemple en marchant dessus avec les pieds). Le foin pressé est ensuite attaché avec les ficelles pour former des balles.

- Stockage: Les balles (ou le foin en vrac) sont ensuite stockées dans un endroit sec et protégé, comme des granges ou des meules de foin, afin d'empêcher la réabsorption de l'humidité et de préserver la qualité du foin.

Évaluer la qualité du foin : Un bon foin conserve sa couleur verdâtre lorsqu'il est séché correctement, en particulier à l'ombre. Il ne contient pas de moisissures ni de matières étrangères et, s'il contient un mélange de graminées et de légumineuses récoltées au stade optimal, il produit un foin de qualité supérieure.

L'ensilage

L'ensilage est un produit fourrager fermenté fabriqué à partir de cultures à forte teneur en eau comme les graminées, les légumineuses ou le maïs (en utilisant la plante entière ou les tiges de maïs). L'ensilage est une alternative au foin pour conserver le fourrage pour le bétail. Le processus de fermentation impliqué dans la production d'ensilage permet de préserver le contenu nutritionnel du fourrage. Les aliments stockés conservent ainsi un niveau plus élevé de vitamines et de minéraux que le fourrage séché au soleil, ce qui assure une meilleure alimentation du bétail.

Principales étapes de la fabrication de l'ensilage :

- Larécolte: Le fourrage est coupé à un stade de croissance précoce, lorsque sa teneur en eau est élevée, généralement de l'ordre de 60 à 70 %. La récolte est coupée en petits morceaux pour faciliter l'emballage et la fermentation.

- Emballage: Le fourrage haché est étroitement compacté dans des silos, des fosses ou des balles afin d'exclure l'air. L'emballage étanche à l'air est essentiel pour créer un environnement anaérobie (sans oxygène) nécessaire à la fermentation.

- Fermentation: En l'absence d'oxygène, les bactéries lactiques naturellement présentes dans le fourrage déclenchent le processus de fermentation. Cette fermentation entraîne une baisse du pH, ce qui permet de conserver le fourrage et d'éviter son altération.

- Fermeture: Une fois le silo ou la fosse remplis, ils sont scellés à l'aide de couvercles en plastique ou d'autres matériaux étanches à l'air afin d'empêcher l'air d'y pénétrer et d'altérer l'ensilage.

Stockage de l'ensilage : L'ensilage peut être stocké pendant plusieurs mois, voire un an, en fonction de sa qualité et de l'efficacité du processus de scellement.

Évaluation de la qualité de l'ensilage : La matière ensilée doit être récoltée au bon moment, lorsque la teneur en nutriments et en matière sèche est optimale. Un bon ensilage a une couleur dorée, une odeur légèrement sucrée et acide, et est dépourvu de moisissures et de matières étrangères.

Pour plus d'informations sur l'ensilage pour les petits exploitants, cliquez ici : L'ensilage pour les petits exploitants (fao.org)

Gestion des pâturages

La gestion des pâturages est un aspect essentiel de l'agriculture et de l'élevage durables. Elle implique diverses pratiques visant à optimiser la santé et la productivité des pâturages, à assurer le bien-être des animaux qui y paissent et à préserver l'environnement. Dans l'ensemble, une gestion efficace des pâturages par le biais d'un pâturage planifié et d'une amélioration de la qualité des pâturages contribue à l'agriculture durable en maintenant la santé des terres, en améliorant les performances du bétail et en préservant les ressources naturelles. En équilibrant les besoins du bétail et la santé de l'écosystème, les agriculteurs et les producteurs peuvent créer un système de pâturage productif et résilient à long terme.

La planification du pâturage et l'amélioration de la qualité des pâturages sont deux éléments clés de la gestion des pâturages.

Pâturage planifié

Qu'est-ce que le pâturage planifié ?

Le pâturage planifié, également connu sous le nom de pâturage tournant ou de pâturage géré, est un système dans lequel le bétail est intentionnellement déplacé d'une zone de pâturage à une autre d'une manière planifiée et systématique. Le bétail broute le fourrage en peu de temps avec une sélection limitée d'espèces appétentes par rapport aux espèces non appétentes. Le bétail piétine également la végétation, laissant une couverture sur le sol, le protégeant du soleil et de l'érosion. Lorsque le bétail a quitté une zone, la végétation a le temps de se reposer et de se reconstituer. L'objectif est d'imiter le mouvement naturel des herbivores sauvages dans les paysages, ce qui contribue à maintenir la santé de la végétation et du sol.

Avantages du pâturage planifié

- Amélioration de la santé des pâturages : En permettant aux pâturages de se reposer et de récupérer après le pâturage, les plantes ont la possibilité de repousser et de développer leur système racinaire, ce qui permet d'obtenir une végétation plus productive et plus résistante à la sécheresse.

- Santé des sols : Le pâturage contrôlé réduit le compactage et l'érosion du sol tout en permettant une bonne activité biologique du sol (par exemple, l'activité des vers de terre) et contribue ainsi au renforcement de la fertilité du sol.

- Biodiversité : Le pâturage tournant limite le stress subi par les plantes et permet ainsi à une plus grande diversité d'espèces végétales de survivre.

- Qualité de l'eau : Une bonne gestion du pâturage peut permettre une meilleure infiltration de l'eau et réduire le ruissellement, minimisant ainsi la perte de sol, d'eau et de nutriments et évitant/réduisant la pollution des masses d'eau avoisinantes.

Comment mettre en œuvre le pâturage planifié ?

- Diviser les pâturages en parcelles : La division des pâturages en parcelles avec des clôtures facilite le pâturage en rotation. La limitation des animaux peut se faire au moyen de clôtures permanentes, de clôtures électriques ou de la garde des troupeaux.

- Contrôle de la croissance du fourrage : Le contrôle quotidien de la croissance du fourrage permet de déterminer quand déplacer le bétail vers un nouvel enclos afin d'éviter le surpâturage. Dans les environnements secs, une évaluation du fourrage disponible est effectuée à la fin de la saison des pluies, car il n'y a pas ou peu de repousse pendant la saison sèche pendant plusieurs mois.

- Périodes de repos : Le fait de laisser les pâturages se reposer entre les périodes de pâturage favorise la régénération des plantes. Une ligne directrice générale consiste à faire pâturer les zones pendant 1 à 7 jours, suivis d'une période de repos d'au moins 30 jours pendant la période de croissance, et d'au moins 90 jours pendant la période de non croissance. Cela permet d'assurer le maintien à long terme d'un parcours sain et productif.

- Adapter le pâturage aux changements saisonniers : L'ajustement des modes de pâturage en fonction des variations saisonnières de la croissance des fourrages et des conditions météorologiques contribue à maximiser la production de biomasse et à optimiser les valeurs nutritionnelles de la végétation.

Note : Si des animaux sont mis en pâture sur des parcours communaux par plusieurs propriétaires de bétail, les décisions devraient être prises collectivement (par exemple en utilisant l'approche des accords de pâturage réciproques).

Amélioration de la qualité des terres et des pâturages

L'amélioration de la qualité des pâturages passe par la mise en œuvre de stratégies visant à promouvoir la croissance de fourrages nutritifs et appétents pour le bétail. Des pâturages de haute qualité sont essentiels pour maximiser les performances des animaux et minimiser les besoins en aliments complémentaires.

Moyens d'améliorer la qualité des pâturages :

- Analyse du sol et fertilisation: Une analyse régulière du sol permet d'identifier les carences en éléments nutritifs, ce qui permet une fertilisation ciblée pour améliorer la croissance des plantes.

- Implantation de légumineuses: L'introduction de légumineuses peut enrichir les pâturages en azote, ce qui profite à la fois au sol et aux autres espèces de graminées.

- Contrôle des mauvaises herbes: La gestion des mauvaises herbes et des espèces envahissantes par le contrôle manuel, le fauchage ou le pâturage ciblé permet d'éviter qu'elles ne prennent le dessus sur les espèces fourragères utiles.

- Ensemencement et réensemencement : L'ensemencement d'espèces fourragères utiles et la remise en état des zones à faible végétation peuvent améliorer la qualité des pâturages.

- Gestion adéquate du pâturage : Comme nous l'avons vu précédemment, un pâturage planifié garantit une utilisation régulière des pâturages et favorise la croissance des plantes utiles.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?