La consommation de poisson par habitant en Afrique subsaharienne est restée en deçà de celle du reste du monde, en partie à cause de la faible offre de produits halieutiques. Cependant, l’aquaculture, en particulier la pisciculture (élevage), se développe. La pisciculture commerciale en eau douce ou saumâtre est désormais courante, les principaux producteurs étant le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Zimbabwe, le Kenya et l’Afrique du Sud. L’élevage de crevettes marines est concentré à Madagascar, bien que l’on trouve quelques fermes aux Seychelles, au Mozambique et au Kenya. On estime que l’aquaculture est à 95 % à petite échelle, caractérisée par un ou plusieurs petits étangs d’une superficie de 100 à 500 m2, les étangs piscicoles étant intégrés au reste des activités agricoles.

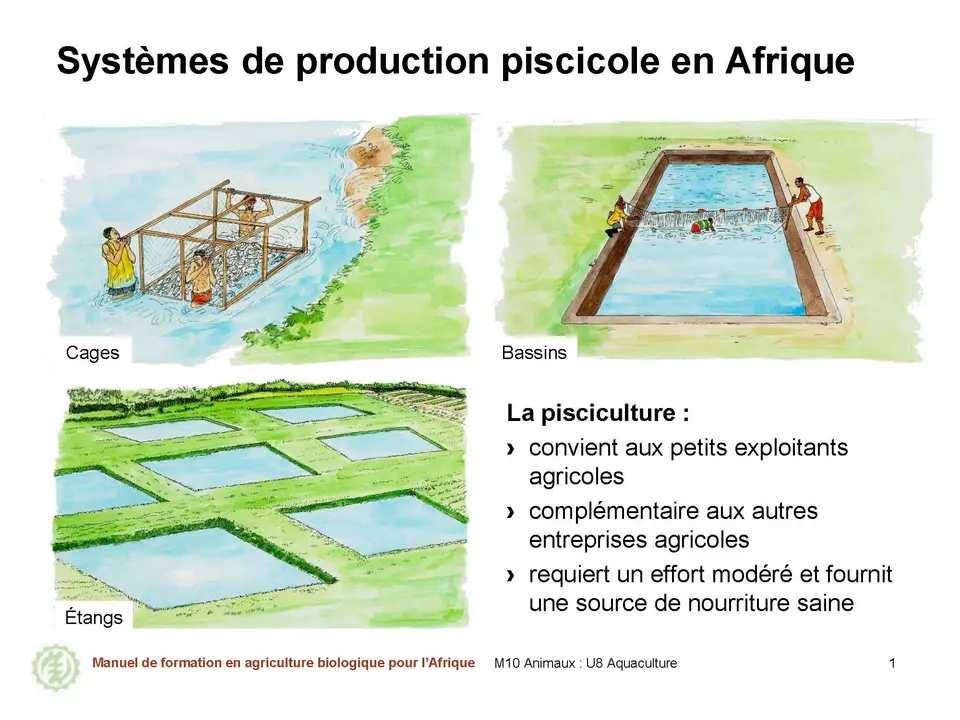

L’aquaculture est la production de toutes les formes d’animaux aquatiques, comme les poissons et les crustacés, ou de plantes aquatiques, comme les algues, en eau douce, saumâtre ou salée. En eau douce, on élève principalement des poissons et quelques espèces de crevettes d’eau douce. Bien que l’on puisse également élever des poissons en les clôturant ou en utilisant des cages en filet dans un marais ou un lac, la manière la plus efficace d’élever la plupart des poissons est d’utiliser un système d’étang domestique. Dans ce chapitre, nous allons donc aborder les pratiques de production basées sur ce système.

La pisciculture en étang offre différents avantages.

- Il s’agit d’un système adapté aux petits exploitants agricoles, notamment dans les régions où l’eau est disponible en quantité suffisante. Le poisson est une excellente source de protéines pour la famille et peut être fourni ou vendu à d’autres personnes dans les zones rurales.

- Elle est complémentaire des autres activités d’élevage. La plupart des espèces de poissons d’élevage sont omnivores, ce qui signifie qu’elles ne sont pas très sélectives quant à leur alimentation. Ils peuvent être nourris de produits agricoles tels que le son de riz, les restes de canne à sucre, le tourteau de soja et d’autres restes de production végétale et alimentaire. Ils se nourrissent également d’insectes, d’autres poissons, d’escargots ou d’autres animaux naturellement présents dans l’étang.

- L’eau du bassin et les sédiments du bassin sont riches en azote et en phosphore et peuvent être utilisés pour irriguer et fertiliser les jardins de culture.

Cependant, la production de poissons en étang varie en fonction de l’environnement et des espèces concernées. En général, on peut les classer comme décrit ci‑après en fonction de la taille et/ou de l’intensité de la gestion.

- L’aquaculture à petite échelle comprend la production extensive ou semi‑intensive en étang exploitée par l’agriculteur et son ménage et intégrée à des degrés divers à d’autres entreprises agricoles. Les tilapias et/ou les poissons‑chats (espèces de Clarias ou Heterobranchus) sont généralement élevés, avec une production limitée de carpes, principalement Cyprinus carpio. Cette échelle de production repose principalement sur des intrants produits sur la ferme, notamment des engrais organiques et des aliments complémentaires simples, et la plupart de la main‑d’œuvre est fournie par la famille. La production piscicole à petite échelle nécessite généralement un investissement en capital minimal et n’est pas mécanisée. La plupart des poissons capturés sont consommés par la famille et les excédents sont vendus sur les marchés voisins.

- L’aquaculture commerciale implique une production à grande échelle ayant normalement une surface d’eau d’environ cinq hectares ou plus. Cette production a tendance à être plus capitalistique et à reposer sur une main‑d’œuvre salariée, des intrants externes et la mécanisation. L’aquaculture commerciale est courante en Côte d’Ivoire (Chrysichthys, Clarias et tilapias), au Nigeria (Clarias, Heterobranchus, tilapias et carpes), en Zambie (tilapias et carpes), au Zimbabwe et au Kenya (truites et tilapias), et en Afrique du Sud (truites).

Les défis de l’aquaculture en Afrique

L’aquaculture ou pisciculture, en particulier en Afrique, est toujours confrontée à plusieurs défis, dont certains sont les suivants :

- Connaissance limitée de la pisciculture – Il y a un manque général de personnel adéquatement formé pour entreprendre des activités de vulgarisation de l’aquaculture avec les agriculteurs, ainsi qu’un accès limité à des informations de bonne qualité. Les quelques travailleurs formés sont principalement employés dans la recherche, tandis que la majorité des personnes a encore besoin d’une orientation adéquate en matière d’aquaculture pratique. Les connaissances spécifiques sur l’implantation des bassins, l’alimentation appropriée, la gestion de la santé et les bonnes pratiques de capture et de repeuplement sont encore très faibles.

- Ressources en terre et en eau limitées – Dans certains endroits, il n’y a ni assez de terres ni assez d’eau disponible pour permettre une aquaculture réussie. Les préoccupations croissantes en matière de préservation de l’environnement limitent également les systèmes de production dans les écosystèmes marécageux ou de mangrove.

- Investissements élevés – La mise en place de l’aquaculture dans des étangs implique généralement des investissements élevés en termes de main‑d’œuvre pour le creusement des étangs et les coûts d’entretien des étangs. Cette situation est encore aggravée par la rareté générale des capitaux d’investissement à long terme abordables pour l’aquaculture.

- Disponibilité limitée d’intrants de qualité – La disponibilité limitée et le coût élevé des stocks de poissons et des aliments pour animaux constituent une contrainte majeure pour le développement de l’aquaculture. Les aliments pour poissons comme la farine de poisson ne sont pas facilement accessibles et leur coût n’est pas abordable pour la plupart des petits producteurs. L’accès aux intrants de production est également limité par la faiblesse des infrastructures et des services de vulgarisation en aquaculture.

D’un point de vue positif, il est généralement admis qu’il existe un potentiel important de croissance de l’aquaculture. La main‑d’œuvre est disponible et économique, tandis que la demande de poisson est élevée et souvent insatisfaite. Dans de nombreuses régions, les ressources en terre et en eau sont encore facilement disponibles et sous‑utilisées. L’adoption de l’aquaculture est donc un moyen complémentaire de fournir une meilleure alimentation et de meilleurs revenus aux ménages agricoles.

Cependant, il est nécessaire d’adopter des pratiques de gestion appropriées qui prennent en compte la protection de l’environnement et l’utilisation durable des ressources aquatiques, ainsi que les exigences de sécurité alimentaire. L’aquaculture biologique vise à relever ces défis et à mettre en place une activité agricole durable, bien intégrée dans le système d’exploitation et fournissant un revenu supplémentaire sûr aux petits exploitants agricoles d’Afrique.

Évaluation des activités piscicoles locales

Renseignez-vous auprès des agriculteurs sur la pisciculture dans la région en posant les questions suivantes :

- Que savez-vous de la pisciculture ?

- Y a-t-il des agriculteurs qui pratiquent la pisciculture dans la région ?

- Combien d'agriculteurs pratiquent la pisciculture et quelle est la taille de leurs exploitations ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?