Pourquoi et comment devenir certifié biologique ?

L’obtention ou non d’une certification dépend de la mesure dans laquelle un système de production donné suit ou respecte les principes et pratiques de la production biologique. La certification n’est pas obligatoire et n’est nécessaire que si le marché l’exige. Par exemple, pour vendre dans certaines boutiques ou certains marchés bio, l’agriculteur peut nécessiter une certaine certification, et pour exporter des produits en tant que produits bio, il lui faudra souvent une autre certification délivrée par un organe tiers accrédité.

Discussion de groupe :

Discutez avec tous les participants des avantages et des inconvénients de la certification. Posez par exemple les questions suivantes :

- Quels sont les avantages de la certification biologique ?

- Quand un agriculteur a-t-il besoin de la certification biologique et quand n'est-elle pas nécessaire ?

De quel système de certification ai-je besoin ?

Les agriculteurs bio peuvent faire appel à deux principaux types de certification :

La certification participative faite par un Système participatif de garantie : elle est surtout utile pour le marché local ou domestique.

La certification par un tiers, faite par un certificateur indépendant (tierce partie) aussi appelée organe de certification. Elle peut être utile dans certains marchés domestiques, mais sert surtout à l’exportation.

Discussion de groupe :

Formez des groupes de 3 participants.

Laissez chaque groupe choisir de discuter des avantages et des inconvénients de la certification participative et de la certification par tierce partie. Évaluez dans une discussion finale.

De quel système de certification ai-je besoin ?

Il existe deux principaux types de certification pour les agriculteurs biologiques :

- La certification participative par le biais d'un système de garantie participatif : elle concerne principalement le marché local ou domestique.

- La certification tierce partie menée par un certificateur biologique indépendant (tierce partie), également appelé organisme de certification. Elle est pertinente pour certains marchés nationaux, mais surtout pour les marchés d'exportation.

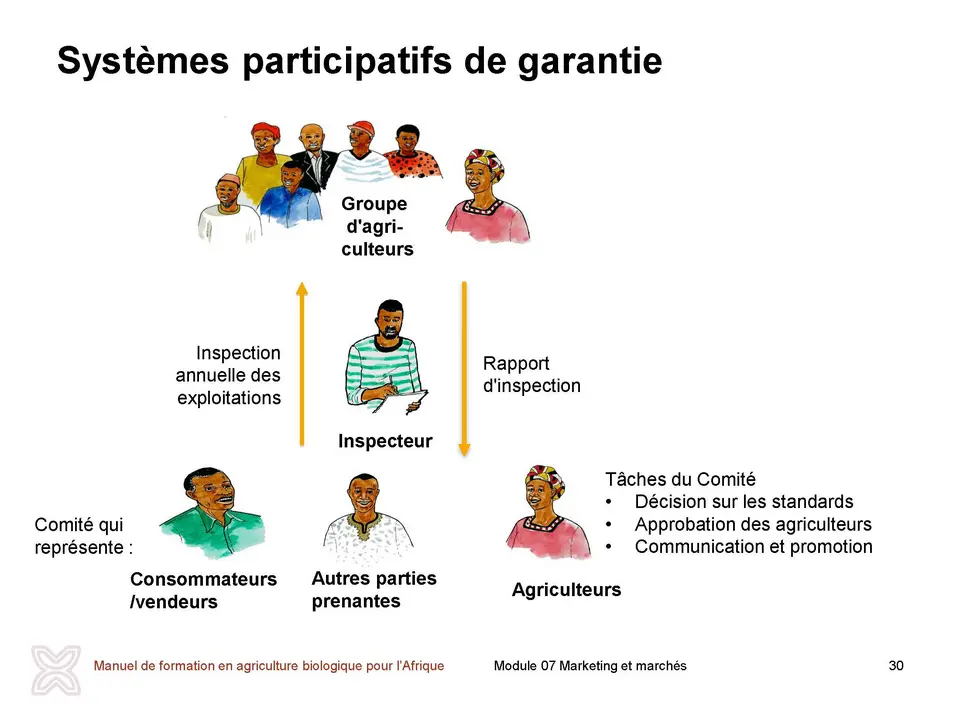

L'IFOAM définit les Systèmes participatifs de garantie (SPG) comme des systèmes d’assurance-qualité ancrés localement qui certifient des producteurs sur la base d’une participation active des parties prenantes et qui reposent sur la confiance, les réseaux sociaux et l’échange de connaissances. Les Systèmes participatifs de garantie sont parfois appelés « certification participative ».

Les SPG encouragent la participation directe des producteurs, consommateurs et des autres parties prenantes dans :

le choix et la définition des standards (qui peuvent être des versions simplifiées du standard national mais qui contiennent aussi, parfois, des exigences supplémentaires fixées par le groupe) ;

le développement et la mise en œuvre des procédures de vérification ;

les décisions de certification.

Les SPG se sont développés indépendamment dans plusieurs pays et continents ; ils sont donc tous différents et adaptés à l’échelle locale. Il y a néanmoins des éléments clés qui se retrouvent dans tous les SPG :

Éléments clés des SPG :

a. Vision commune

L’un des atouts fondamentaux du système participatif de garantie réside dans la vision commune que les paysans et les consommateurs concernés partagent des principes fondamentaux du programme. Cette vision peut englober à la fois les buts de production bio et ceux du commerce équitable, du respect des écosystèmes, l’autonomie des communautés locales et les différences culturelles.

b. Participation

La participation est une partie essentielle et dynamique des SPG. Les acteurs clés (producteurs, consommateurs, détaillants et négociants, et autres acteurs tels que les ONG) sont impliqués dans le concept initial puis dans les opérations des SPG. Du point de vue opérationnel, les parties prenantes (y compris les producteurs) sont impliquées dans les prises de décisions, même celles qui concernent le fonctionnement du SPG. En plus de leur participation dans les opérations des SPG, les parties prenantes, en particulier les producteurs, sont impliquées dans un processus d’apprentissage structuré et continu qui les aident à améliorer leur travail.

c. Transparence

On crée la transparence en rendant toutes les parties prenantes, y compris les agriculteurs et les consommateurs, conscientes de la façon dont le système fonctionne pour introduire les standards ou le processus de garantie bio (normes), et de la façon dont on prend les décisions. Cela ne signifie pas que chaque détail est connu par tous, mais on sait au moins comment le système fonctionne dans les grandes lignes ou comment le découvrir.

d. Confiance – « Une approche basée sur l’intégrité »

La base d’intégrité sur laquelle on construit les SPG, c’est l’idée que les producteurs sont dignes de confiance et que le système de certification bio peut être l’expression et la vérification de cette confiance. La confiance peut s’établir lorsque les acteurs clés développent collectivement leur vision commune et continuent ensuite de façonner et renforcer ensemble leur vision à travers les SPG.

e. Processus d’apprentissage

L’engagement efficace des agriculteurs, détaillants et consommateurs dans l’élaboration et la vérification des règles et des principes ne mène pas seulement à plus de crédibilité pour le produit bio, mais également à un processus d’apprentissage continu qui développe des capacités dans les communautés impliquées.

f. Horizontalité

L’horizontalité signifie que le pouvoir est partagé. Les SPG se veulent non hiérarchiques. La vérification de la qualité biologique d’un produit ou un processus n’est pas concentré dans les mains d’une élite. Tous ceux qui sont impliqués dans le processus de certification participative ont le même niveau de responsabilité et de capacité pour établir la qualité biologique des produits ou processus.

Un SPG typique regroupe des agriculteurs bio, des consommateurs et éventuellement d’autres acteurs tels que des membres des ONG qui le soutiennent et des services de vulgarisation, des consultants, des représentants gouvernementaux, des universitaires, etc. Les paysans sont généralement organisés en groupes locaux qui sont responsables d’assurer que tous les agriculteurs du groupe suivent les standards et processus du SPG. Chaque agriculteur reçoit une visite annuelle d’au moins un autre agriculteur du groupe, parfois accompagné par une autre partie prenante (p. ex. consommateur). Les résultats de la visite à l’exploitation sont documentés et le groupe d’agriculteurs s’en sert comme d’une base de décision pour la certification de chaque membre du groupe. Les résumés de la documentation et les décisions de certification sont le plus souvent communiqués à un plus haut niveau, par exemple à un conseil régional ou national qui représente les parties prenantes du SPG. Ce conseil avalise parfois les décisions de certifications prises par les groupes ou, plus généralement, approuve chaque groupe local et l’autorise à utiliser le logo du SPG si existant. Le niveau supérieur décide également des standards bio à suivre et représente le SPG devant les acteurs externes tels que le gouvernement ou l’IFOAM.

Comparé à la certification par un tiers, le SPG offre les avantages suivants aux petits producteurs :

Il fournit un soutien collectif qui les aidera dans leur vie quotidienne. Par exemple, le groupe peut prêter main forte à ses membres pour la production, le marketing ou les finances. Il peut être parfaitement intégré dans des groupes d’entraide et des écoles d’agriculture de terrain.

Il exige moins de formalités et coûte souvent moins qu’une certification par un tiers.

Il facilite la création de liens avec les consommateurs locaux et aide donc à stimuler la demande locale en produits bio.

Par contre, la certification SPG n’est pas acceptable pour tous les acheteurs. Certains acheteurs, tels que les supermarchés ou les exportateurs, exigent une certification par un tiers pour accepter les produits biologiques en tant que tels. De plus, les SPG demandent la participation active des agriculteurs dans le groupe (réunions régulières du groupe, inspection des fermes d’autres agriculteurs).

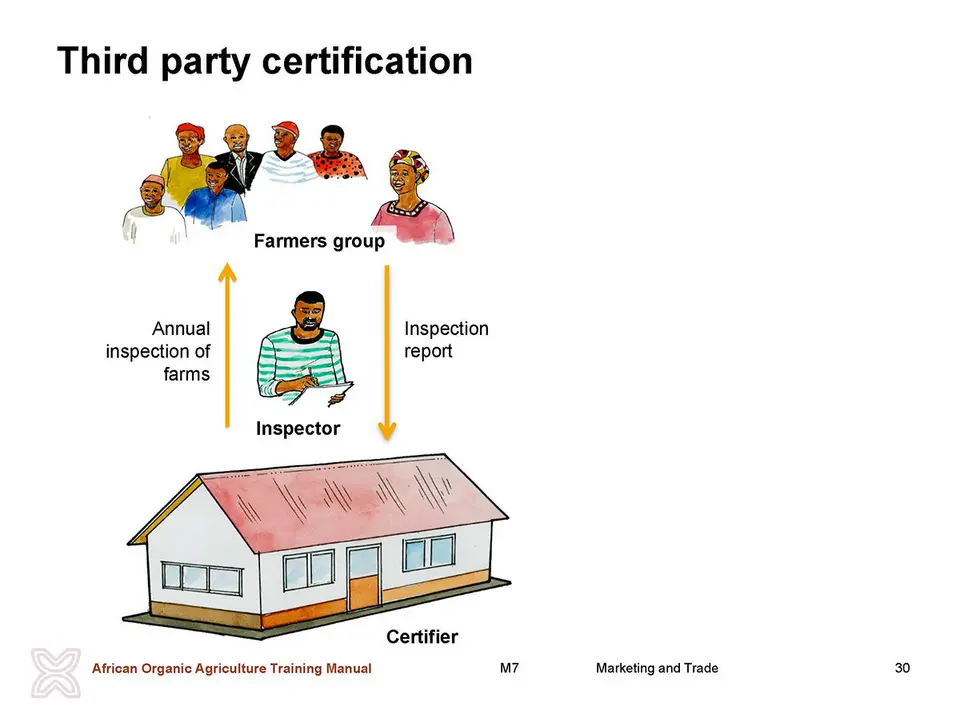

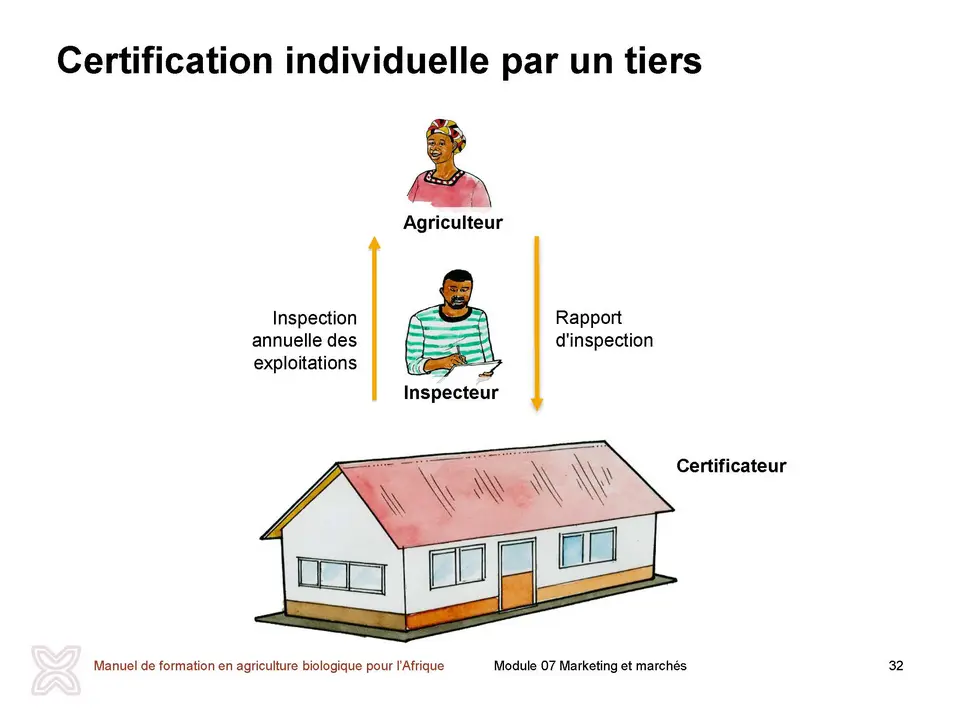

Certification par un tiers

La certification par un tiers est un service généralement fourni par un organe de certification à ses clients, moyennant une rétribution. Ce service consiste en une revue sur place des pratiques agricoles et des registres et documents correspondants conservés par l’agriculteur, dans le but de vérifier la conformité aux standards bio qui s’appliquent. L’inspection s’effectue au moins une fois par an, et elle est confiée à un inspecteur spécialisé engagé par l’organe de certification.

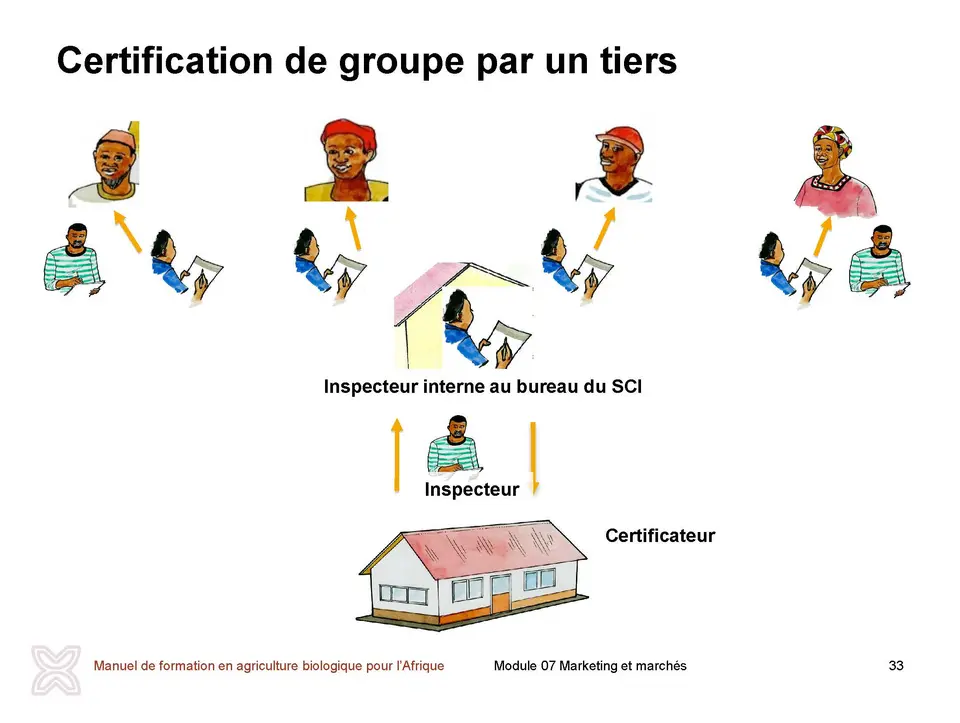

La certification biologique par un tiers peut suivre l’un des deux scénarios suivants :

Certification individuelle par un tiers, où l’agriculteur signe seul un contrat avec l’organe de certification et obtient son propre certificat biologique.

Certification de groupe, où un groupe d’agriculteurs (soit organisés en coopérative, soit rassemblés par un acheteur) gère un Système de contrôle interne (SCI) et demande la certification collectivement.

La certification de groupe consiste en un système combiné de contrôle interne et externe pour la certification collective d’un groupe de petits producteurs. Elle implique :

- Qu’un Système de contrôle interne (SCI) géré par le groupe assure des inspections internes annuelles de chaque fermier et établisse un système de documentation unique commun à tout le groupe ;

- Qu’un organe de certification externe inspecte la documentation et le bon fonctionnement du SCI et qu’il effectue des réinspections ponctuelles des fermiers pour évaluer la qualité des inspections internes ;

- Que l’organe de certification délivre un certificat biologique collectif qui sera la propriété du groupe et non d’agriculteurs individuels. Le coût d’une certification de groupe est divisé entre les membres (ce qui diminue considérablement les frais), mais les produits certifiés peuvent seulement être commercialisés en tant que produits bio à travers le groupe.

Le but d’un SCI est de réduire les frais d’une certification biologique pour les petites exploitations en formant un groupe qui peut assurer lui-même une bonne partie du suivi. Le travail du certificateur se limite à vérifier que les processus et la collecte de données du groupe fonctionnent bien et à inspecter quelques-unes des exploitations. L’objectif n’est pas de fournir une certification « facile », il faudra toujours respecter les mêmes règles de production biologique. Mais en mettant bien en place le groupe et ses règles, les réglementations peuvent être simplifiées de telle façon que même les agriculteurs peu scolarisés sachent clairement quelles règles ils doivent suivre ainsi que ce qu’il faut consigner et qui doit s’en charger.

La certification de groupe s’utilise typiquement pour les groupes de petits exploitants qui produisent un nombre limité de marchandises pour l’exportation. Le plus souvent, les groupes comportent au moins 30 à 50 membres, mais leur taille est très variable. Ce qui est important, c’est d’avoir des groupes homogènes : composés d’agriculteurs proches géographiquement, qui ont des systèmes de production comparables et des canaux de vente communs pour le produit qu’ils veulent certifier selon les normes bio.

Que dois-je faire pour être certifié ?

Avant de s’inscrire pour une certification, l’agriculteur ou le groupe d’agriculteurs doit essayer d’évaluer son travail comme suit :

La ferme s’efforce depuis au moins un an de ne produire que selon les pratiques bio et on y a développé de bonnes compétences et expériences ;

Il existe un marché cible qui exige une certification biologique (de quel type ?) et offre assez en retour pour compenser le temps et les coûts consacrés à la certification.

Dans la production biologique, l’agriculteur ou groupe d’agriculteurs dispose des produits demandés par le marché bio en quantités suffisantes ;

L’agriculteur ou groupe d’agriculteurs a les ressources financières nécessaires pour payer au moins deux ans de frais de certification avant de commencer à vendre ses produits en tant que produits biologiques.

Période de conversion

Un aspect important du processus de certification est la période de conversion qui précède obligatoirement la certification proprement dite. Durant cette période, l’exploitation doit suivre à la lettre toutes les directives de production biologique. La période de conversion débute généralement à la date où les agriculteurs se sont inscrits et ont signé un accord dans lequel ils s’engagent à suivre les standards biologiques. Elle peut durer d’un à trois ans. Si l’agriculteur n’a pas utilisé de produits agrochimiques dans les 3 années précédentes, la conversion peut se faire en un an seulement. Dans les exploitations ou les régions où les intrants ont été utilisés de manière intensive, la période de conversion sera de trois ans. Le certificateur établit un plan de conversion et quelles sont les exigences spécifiques. La période de conversion est souvent coûteuse pour le producteur car il doit faire face à de nouveaux frais, surtout pour la certification, alors que son produit ne peut pas encore porter le label qui lui donnerait une valeur marchande plus élevée.

a. Le processus de certification individuelle par un tiers

Si le marché convoité requiert une certification par un tiers pour une norme ou une réglementation particulière, l’agriculteur ou le groupe d’agriculteurs doit :

Identifier un organe de certification capable de lui fournir la certification biologique requise. Les organes de certification ne sont pas tous habilités à délivrer un certificat valable pour les marchés de l’UE, du NOP ou du JAS. Il est fortement conseillé de choisir un organe de certification local, pour autant qu’il puisse délivrer la certification souhaitée. Les certificateurs locaux comprennent mieux les conditions de la région et sont probablement meilleur marché parce que leur personnel est également de la région. Idéalement, il faudrait comparer les prix et services de plusieurs organes de certification avant d’en choisir.

Déposer une demande initiale auprès de l’organe de certification et payer les frais de demande.

Normalement, la demande doit inclure une description de l’historique des cultures pour chaque champ, un plan de conversion pour la ou les exploitations et un plan de gestion du bétail pour chaque entreprise d’élevage.

L’exploitation reçoit une visite d’un inspecteur, qui prépare ensuite un rapport pour l’approbation de la certification par le comité de certification de l’organe sollicité.

Il faut tenir un registre des intrants et chaque année, l’agriculteur (ou le groupe d’agriculteurs dans le cas d’une certification en groupe) doit soumettre un rapport qui décrit toutes les activités de l’année, y compris tous les intrants et les récoltes/ventes.

Les inspections sont également annuelles et un certificat est délivré pour chaque année d’inspection. Pour ce service, les agriculteurs paient un montant annuel à l’organe de certification.

b. Le processus de certification de groupe par un tiers

Si un groupe d’agriculteurs (p. ex. organisés en coopérative) souhaite être certifié en tant que groupe pour un nombre limité de cultures qu’ils vendent ensemble, il doit :

Contacter le Mouvement national d’agriculture biologique (NOAM) de leur pays, s’il existe, ou alors des ONG ou des institutions de renforcement des capacités d l’agriculture biologique, afin de poser les jalons d’une relation et d’obtenir plus de documents de référence sur la certification de groupe. Ces organisations peuvent recommander une structure de formation qui pourra vous aider. L’organe de certification n’est pas autorisé à donner des formations lui-même, ce serait considéré comme un conflit d’intérêt.

Œuvrer d’emblée à s’assurer que tous les membres du groupe produisent conformément aux standards biologiques appropriés.

Puis se pencher sur les processus de groupe et de documentation. Avec les agriculteurs, développer et consigner les méthodes utilisées. Cela doit inclure les règles de conversion, les règles d’incorporation de nouvelles exploitations et leurs exigences minimales (p. ex. cultures visées). Élaborer le contrat que devra signer chaque agriculteur pour entrer dans le groupe. Contacter l’organe de certification pour demander les modèles que le groupe devra utiliser et une liste complète de leurs exigences.

Élire ou désigner les agents qui se chargeront des inspections internes au moins une fois par année. Parfois, il peut s’agir d’agents de vulgarisation qui ont des chances d’être également responsables de la formation continue des agriculteurs. Dans ce cas, ils ne doivent jamais inspecter les exploitations d’agriculteurs qu’ils ont formés.

Élire ou désigner un comité de gestion interne du SCI, probablement avec des gens haut placés dans l’association.

Déposer une demande de certification auprès de l’organe identifié et répondre à toutes les exigences de cet organe.

La certification de groupe peut être difficile à gérer pour les groupes qui ne sont pas bien organisés. Seuls les groupes forts et bien organisés ont la capacité de gérer le Système de contrôle interne et peuvent réussir à obtenir une certification biologique de cette manière. Ils ont également besoin d’une grande capacité de préfinancement pour investir dans la mise en place du système et pour survivre à la période de conversion avant les premiers retours financiers.

Étapes vers l’inspection et la certification

Pour certifier une exploitation, une entreprise de transformation ou de vente, il y a une série d’étapes à suivre. On commence par une phase d’apprentissage pendant laquelle on prend le temps de se familiariser avec les principales réglementations bio et on applique dans son entreprise les différentes pratiques agricoles conformes à ces réglementations. On termine par une agence de certification qui délivre un certificat où le respect des réglementations par l’exploitation ou la société est attesté. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre et qui implique l’inspection et la certification d’une exploitation. Pour un transformateur, une société de vente ou un distributeur, il y a d’autres points spécifiques à considérer (voir aussi les chapitres précédents de ce module).

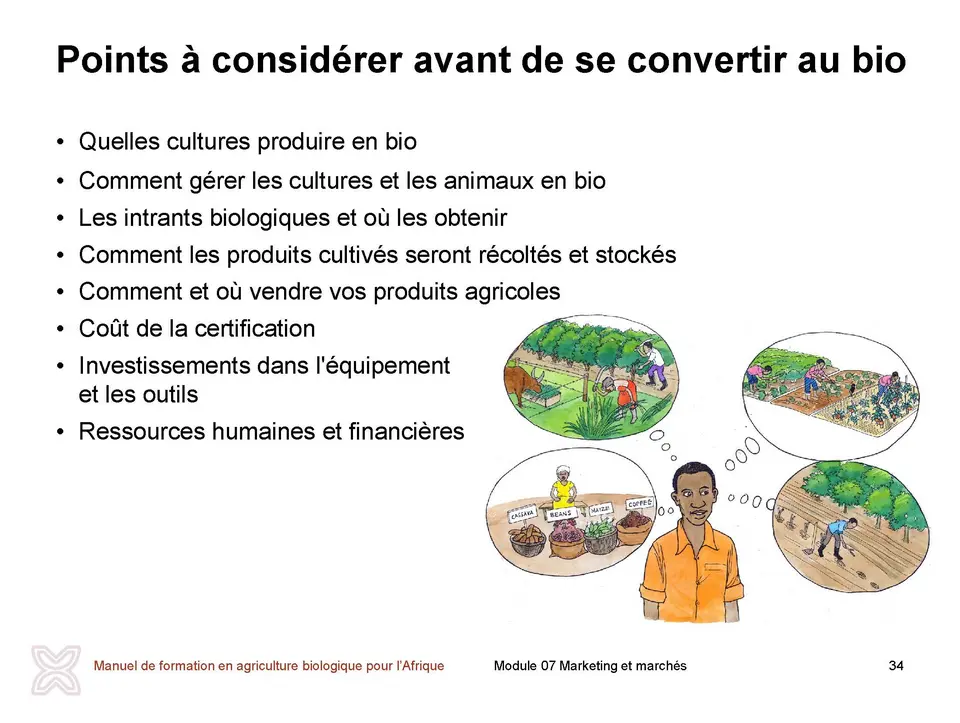

1. Planification de la conversion – La première étape est de se familiariser avec les réglementations et standards bio et d’apprendre ce qu’il n’est pas permis de faire dans chacune des activités d’agriculture, de transformation, de labellisation et de vente. Une exploitation peut ensuite, sur la base de ces exigences, avoir à apprendre de nouvelles technologies et modifier ses pratiques agricoles en conséquence. Un exemple typique est l’usage de compost au lieu d’engrais synthétiques ou l’usage de prédateurs naturels au lieu d’une lutte chimique contre les ravageurs. Cela fait partie d’une planification de conversion qui doit se poursuivre avec l’aide d’un conseiller expérimenté au moins un an avant la première inspection bio de l’exploitation. Le plan de conversion doit inclure les informations suivantes :

a. Quelles cultures produire en bio

b. Gestion bio des cultures et des animaux

c. Les intrants biologiques et où les obtenir

d. Comment les produits cultivés seront récoltés et stockés

e. Comment et où vendre vos produits agricoles

f. Coût de la certification

g. Investissements dans l’équipement et les outils

h. Ressources humaines et financières

2. La décision de poursuivre une certification biologique – La famille de l’agriculteur décide s’il faut ou non certifier l’exploitation, sur la base d’une analyse du plan de conversion. Il est important de parler des résultats de votre plan de conversion et de votre décision avec d’autres agriculteurs et des partenaires de la chaîne commerciale – en particulier avec des clients potentiels, un conseiller qui a de l’expérience en culture biologique ainsi qu’un agent de l’organe de certification. Les agriculteurs doivent prêter une attention particulière aux besoins en revenus et aux intérêts personnels de tous les membres de la famille. Comme avec toutes les grandes décisions dans la gestion d’une ferme, la décision de se convertir au biologique doit être mûrement réfléchie afin de sauvegarder l’avenir de l’entreprise.

3. Demande et accord – Lorsque la décision de certifier est prise, l’agriculteur/le producteur doit soumettre une demande à l’agence de certification de son choix (voir chapitre suivant 7.3.2). Ce faisant, l’agriculteur accepte :

a. de produire selon les réglementations bio

b. de tenir correctement les registres

c. de recevoir des visites annuelles de l’exploitation

d. d’appliquer les déclarations et labels corrects lors de la vente

e. de payer pour l’inspection et la certification

Discussion de groupe :

Formez des groupes de 3 participants et laissez-les discuter de leur situation :

- Où en sont-ils dans leur processus de décision ?

- Sont-ils au tout début du processus ou ont-ils déjà fait une demande de certification ?

- Quelles sont les questions qui apparaissent au cours des étapes menant à la certification biologique ?

- Comment répondre à ces questions ?

Laissez les groupes présenter les résultats de leur discussion et concluez par une discussion finale.

4. Tenue de registres – Les agriculteurs doivent consigner chaque jour :

a. la surface de l’exploitation (avec une carte de cette exploitation)

b. les cultures de l’exploitation (liste)

c. la gestion spécifique utilisée pour les cultures (plan de conversion)

d. l’utilisation et l’achat d’intrants (p. ex. pour la lutte contre les ravageurs et maladies, les engrais et les graines) (liste)

e. les animaux de l’exploitation, leur achat, les fourrages (liste)

f. le registre des ventes (liste)

5. Inspection -– L’organe de certification inspecte l’exploitation sur place au moins une fois par an. L’inspection comprend :

a. un tour physique du champ, des étables et des installations de stockage et de vente

b. des entrevues

c. un examen des registres

d. un rapport d’inspection qui doit être signé par l’agriculteur

En cas de doutes ou de besoins particuliers, un inspecteur peut faire des visites supplémentaires non annoncées pour vérifier des points spécifiques tels que l’utilisation de pesticides, obtenir des documents supplémentaires, ou visiter l’exploitation après la récolte.

6. Certification - L’inspecteur soumet le rapport d’inspection au certificateur de l’agence. Le certificateur révise le rapport et toutes ses annexes (cartes, registres et plan de conversion). Il détermine ensuite si l’exploitation est apte ou non à la certification biologique. Si c’est le cas, le certificateur délivre un certificat avec une liste des produits qui peuvent être vendus en tant que produits bio. L’exploitation peut à présent vendre ses produits bio en tant que tels, en utilisant les labels qui ont fait l’objet d’un accord avec l’organe de certification. Les labels doivent identifier le certificateur et donner des informations sur le producteur.

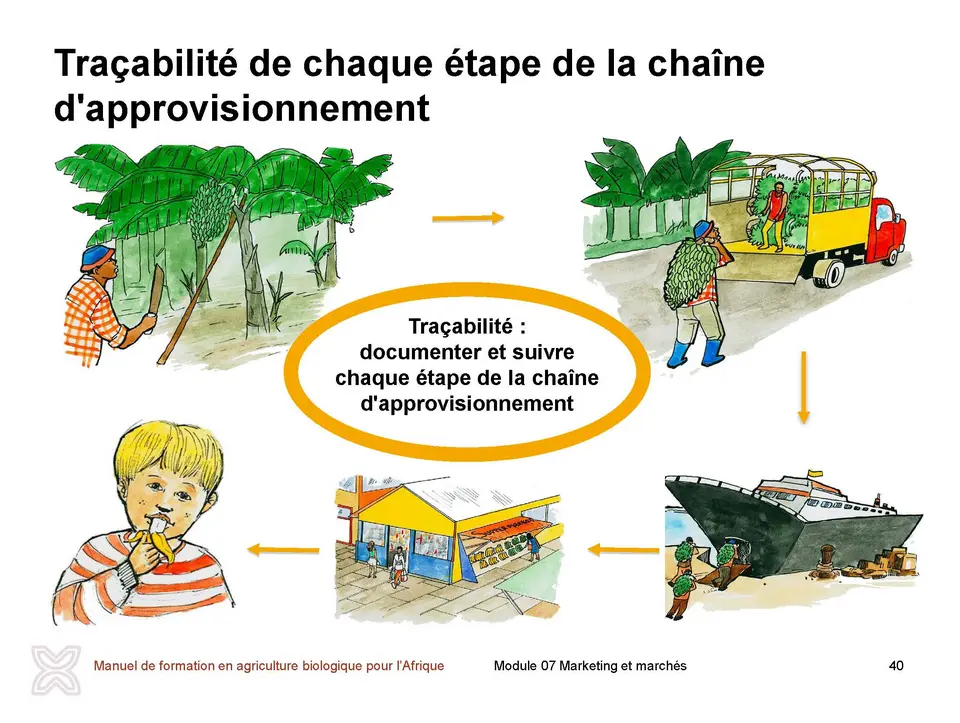

7. Traçabilité - Tous les opérateurs d’une chaîne de produits bio doivent être certifiés bio : les producteurs, les transformateurs, les négociants et les détaillants. Les réglementations exigent que toutes les étapes de la production alimentaire soient suivies pour protéger le consommateur des fraudes. Les systèmes de traçabilité s’utilisent pour identifier les produits, leur origine et leur emplacement dans une chaîne d’approvisionnement. Ces systèmes permettent également à une société de rappeler des produits en cas de suspicion de fraude ou en cas de contamination. Dans le cas d’exportations bio, les organes de certification effectuent le suivi de toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement et doivent documenter la traçabilité dans le certificat de transaction, que l’exportateur doit présenter à l’importateur.

Discussion avec un inspecteur :

Invitez un inspecteur d’organe de certification compétent pour présenter les coûts et les bénéfices d’une certification ainsi qu’un exemple détaillé des procédures utilisées. Amenez les participants à discuter de toutes les questions qui y sont liées.

Comment sélectionner le bon standard et la bonne certification ?

Pour répondre à cette question, il faut en poser deux de plus :

Comment un producteur détermine-t-il quelle(s) certification(s) il doit demander ?

Quel est le bon moment pour prendre cette décision ?

La réponse à ces questions est directement liée aux marchés potentiels des produits biologiques. Cependant, le marché cible n’est généralement pas connu durant les premières étapes de la conversion, il est donc difficile de prévoir quelles exigences seront nécessaires à la certification.

Par exemple, un agriculteur qui débute dans la production bio devra en général traverser une période de conversion de deux ou trois ans (selon le type de culture, les pratiques agricoles utilisées sur le champ avant la conversion et le standard ou la réglementation à suivre). Durant cette période, il est rare qu’un agriculteur sache déjà exactement qui pourrait acheter ses produits. Malheureusement, la première chose que la plupart des négociants potentiels veulent savoir est le type de certification rattaché au produit. C’est donc à l’agriculteur de décider de sa certification avant qu’un acheteur n’ait été trouvé : c’est là un goulet d’étranglement potentiel pour la vente.

Les agriculteurs et transformateurs qui disposent d’une bonne capacité d’investissement peuvent certainement choisir d’acquérir au moins les certificats en vigueur sur les principaux marchés biologiques. Certains petits et moyens producteurs ou groupes de producteurs des pays en voie de développement peuvent également choisir de le faire, s’ils ont accès à des fonds de la coopération internationale.

Pour d’autres petits et moyens producteurs qui disposent de moins de soutien, une façon moins onéreuse de gérer ce défi est probablement de procéder comme suit :

se renseigner au sujet des différentes normes et réglementations nécessaires pour accéder aux marchés principaux ;

s’assurer que les pratiques agricoles appliquées à l’exploitation n’enfreignent aucune des principales normes et réglementations (bien que cela puisse restreindre les pratiques agricoles biologiques) ;

documenter la période de conversion, car cette preuve écrite sera nécessaire pour la certification ;

vers la fin de la période de conversion, l’agriculteur est en position de mettre ses produits bio sur le marché et c’est le meilleur moment pour choisir sa certification, selon les exigences d’un marché donné.

Sélectionner le bon organe de certification

Un organe de certification (OC) est un prestataire de services qui doit être choisi selon des considérations de qualité et de prix. Bien que cela semble évident, les agriculteurs voient souvent les inspecteurs et les organes de certification comme une sorte de police ou d’autorité supérieure qui doit être crainte et non remise en question, plutôt qu’un organe de service qui travaille pour leur bien. En outre, les négociants ou représentants d’organisations internationales informent simplement les fournisseurs sur l’OC qu’ils préfèrent ou auquel ils font confiance, imposant leur choix aux fournisseurs. Cette situation est en train de changer peu à peu, car les OC des pays en voie de développement commencent à acquérir plus d’expertise et de reconnaissance, et le choix devient plus vaste. Les nouvelles réglementations de l’UE auront probablement un effet positif sur cette situation, car elles intègrent plus de transparence dans les processus d’accréditation et de surveillance des OC.

Quoi qu’il en soit, les agriculteurs ou associations d’agriculteurs doivent évaluer un certain nombre de points avant de choisir leur OC :

Le nombre de standards et réglementations qu’un OC est autorisé à offrir – Plus il y en a, mieux c’est. Si un OC peut offrir une certification pour tous les marchés principaux, il ne sera pas nécessaire d’en engager un autre ; cependant, les alliances avec d’autres OC peuvent aussi remédier au besoin de certifications multiples.

L’efficacité et la flexibilité face aux besoins de l’agriculteur (pour autant que les réglementations le permettent). Pour faciliter la tâche des agriculteurs, les OC peuvent avoir recours à des procédures simplifiées, des inspecteurs bien formés (et de préférence locaux), des inspections uniques pour plusieurs certifications et l’engagement de respecter un calendrier pour chaque partie du processus.

Prestige et reconnaissance – La certification est destinée à garantir la transparence, l’impartialité et la conformité aux standards et réglementations. Par conséquent, si un OC ne bénéficie pas de la confiance de tous les acteurs de la chaîne de valorisation, la capacité d’un agriculteur à vendre ses produits peut être menacée, et d’une certaine manière, cela va à l’encontre des buts d’une certification.

Accessibilité et disponibilité – Entre les visites des inspecteurs, des questions sur les standards ou réglementations peuvent se poser et il est souhaitable qu’un OC soit disponible rapidement pour répondre à ces questions ainsi qu’à des préoccupations d’ordre général.

Prix – Bien que cela ne devrait pas être le critère principal, il est certain que le prix d’une certification est une donnée importante à considérer.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?