Comment promouvoir le développement du marché biologique ?

Comprendre le secteur

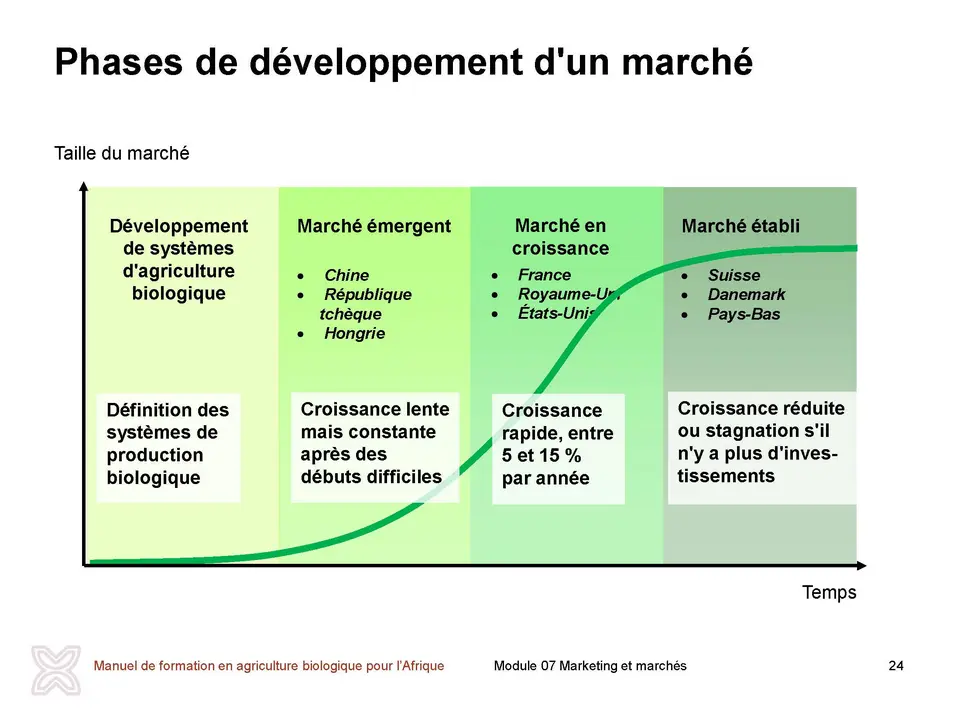

Afin de soutenir le développement du marché biologique, il est important d’évaluer la situation existante dans une région ou dans un pays spécifique. Cette évaluation aide à comprendre comment le secteur a évolué et quels acteurs sont essentiels pour stimuler le développement du secteur. Du point de vue du marketing, l’évaluation permet de déterminer l’état actuel du secteur bio, comme première étape dans la planification d’interventions potentielles. Le fait est que les interventions devront être adaptées à la situation du secteur, où l’on distingue trois scènes principales :

Marchés émergents – jeunes marchés, avec une taille limitée pour les produits bio

Marchés en croissance – marchés à croissance rapide pour les produits bio

Marchés établis – marchés avec une part importante de produits bio mais à croissance lente

Interventions visant à promouvoir le développement du secteur biologique

L’identification des principales activités et parties prenantes qui ont la plus grande influence sur le développement du secteur fournira des informations pertinentes sur la manière de stimuler le développement du marché. A cet égard, on doit distinguer deux « logiques de stratégie » pour tenir compte des facteurs principaux qui accélèrent le processus de développement.

Stratégie du « pousser » – quand l’approvisionnement est essentiellement « poussé » dans le marché

Stratégie du « tirer » – quand la demande est essentiellement « tirée » dans le marché

Les marchés biologiques se développent de telle façon que dans leur première phase – celle d’un marché émergent – une stratégie du « pousser » stimule le processus : les organisations agricoles actives ont tendance à trouver des solutions de vente au détail adéquates pour pouvoir vendre leurs produits bio sur le marché, très souvent directement aux consommateurs. La stratégie du « tirer » arrive à un stade plus avancé – la phase de forte croissance du marché, lorsque les détaillants commencent à développer le marché et « tirer » de nouveaux produits dans leurs rayons. Les interventions de développement de marché doivent respecter la situation spécifique du secteur sous cet aspect. Nous distinguons plusieurs méthodes qui correspondent à ces paramètres :

a. Approches de la stratégie du « pousser »

Les interventions visant à pousser des produits biologiques sur le marché consistent avant tout à aider les agriculteurs à mieux s’organiser, surtout dans le domaine du marketing. Elles ont pour noyau le développement de structures de marketing collectives et la mise en place d’un cadre pour la production biologique (p. ex. extension liée à l’agriculture bio, subsides pour la production bio, etc.). De telles interventions ont les objectifs suivants :

Améliorer les capacités de production des agriculteurs ;

Améliorer les ventes des agriculteurs grâce à une meilleure organisation et coordination de leur livraisons ;

Stimuler la valeur ajoutée des produits bio et les prix de vente en améliorant le stockage, l’emballage, la transformation, la vente directe et la promotion.

Le choix de la stratégie du « pousser » pour stimuler le développement de marchés biologiques est surtout motivé par le souhait d’augmenter les revenus ruraux. Le but d’une telle approche est d’aider les agriculteurs à établir, avec d’autres parties prenantes de la chaîne commerciale, d’efficaces « initiatives du marché biologique » (OMI) (voir encadré ci-dessous) qui leur permettent de développer de meilleures structures de commerce bio au niveau régional ou national. Directement et indirectement, de telles initiatives favoriseront l’accès des agriculteurs au marché, où ils sont en première ligne pour profiter des nouvelles possibilités de diversifier leurs produits et des activités de marketing. De telles OMI sont fréquentes dans la plupart des pays et cruciales dans presque toute l’Afrique pour développer un marché domestique de produits bio, et elles sont souvent tout aussi essentielles si l’on veut obtenir un approvisionnement suffisant pour l’exportation.

Les acteurs qui se servent de la stratégie du « pousser » sont généralement des ONG locales dont le but est d’augmenter les revenus et la compétitivité des zones rurales. Une fois en place, les institutions du secteur biologique peuvent également utiliser de telles approches pour renforcer leurs membres, qui sont la plupart du temps des agriculteurs et des organisations agricoles locales. Dans la pratique, le choix de ces approches implique l’organisation de réunions entre les parties prenantes pour discuter et se mettre d’accord sur des actions groupées et ainsi, former de meilleures structures collectives de marketing. Les interventions dans ce domaine sont le plus souvent ad hoc, basées sur le bon sens.

Qu’est-ce qu’une initiative du marché biologique (OMI) ?

Une OMI est une organisation de producteurs bio et d’autres acteurs de la chaîne agroalimentaire biologique qui ont « un intérêt commun dans la production, la transformation et le marketing de produits biologiques ». Les OMI aident à réunir les parties prenantes dans une chaîne de valorisation, de la production au consommateur. Par conséquent, il est essentiel d’assurer une coopération au sein de la chaîne agroalimentaire, qui relie notamment les producteurs, négociants, transformateurs et détaillants. Les OMI qui réussissent sont bien souvent des entreprises innovantes, initiées par des groupes de producteurs qui se lancent dans la transformation et le marketing de leurs produits pour améliorer leur position sur le marché. Parfois, les participants d’OMI sont également impliqués dans des activités diversifiées telles que le tourisme ou la protection de l’environnement.

Le but général d’une OMI est de contribuer à la croissance des secteurs bio et de les intégrer dans le commerce local et international, en se frayant un chemin vers de nouvelles opportunités de marché pour les petites et moyennes exploitations et d’autres parties prenantes de la chaîne de valorisation biologique.

Une fois lancée, une OMI nécessite une innovation continue :

de nouveaux produits et services ainsi qu’une nouvelle promotion attirent de nouveaux clients

de nouvelles méthodes de production ou de transformation en améliorent l’efficacité et minimisent les coûts

de nouveaux réseaux permettent d’accéder à de nouveaux points de vente et de sensibiliser davantage le public

b. Approches de la stratégie du « tirer »

Les approches du type « tirer » sont intéressantes et pertinentes dans les situations où le marché bio est déjà établi. Dans ce cas, elles visent à capitaliser les structures existantes et stimuler la croissance en attirant de nouveaux produits dans un marché croissant. De telles approches impliquent, dans la pratique, d’importants investissements directs ou indirects dans la sensibilisation des consommateurs, faisant comprendre à ceux-ci les bénéfices de la production bio comparé à la production conventionnelle.

Comme les campagnes de sensibilisation des consommateurs sont très coûteuses, les approches qui tentent d’atteindre les consommateurs directement avec des « messages bio » sont généralement utilisées dans des contextes où le gouvernement est fortement engagé à promouvoir l’agriculture bio. Les organismes de secteur ou le gouvernement lui-même peuvent user de telles approches en confiant les interventions à leur propre personnel.

On voit des différences avec des approches qui visent avant tout de plus grands détaillants comme acteurs clés pour promouvoir le biologique par leurs propres moyens, mais aussi pour investir dans un sourçage plus « agressif » des produits bio. Il est alors nécessaire d’impliquer une institution plus neutre pour former des partenariats solides entre les détaillants et les fournisseurs. L’institution qui se sert de telles approches se trouvera dans un rôle de « facilitation » plutôt que de « mise en œuvre », puisque ce sont les acteurs qui mèneront eux-mêmes les activités requises (p. ex. sensibilisation du public, développement de nouveaux produits, présentation améliorée des produits). Ci-après, deux approches plus clairement décrites qui méritent d’être évoquées pour la planification et la la mise en œuvre des interventions de marché :

Partenariats public-privé (PPP) – Les PPP ont pour but de subventionner le développement d’un partenariat entre une société forte (dans ce cas un détaillant qui est intéressé à promouvoir le biologique pour soigner son image et ses ventes) et d’autres acteurs (dans ce cas différents agriculteurs et fournisseurs bio). Cette approche prévoit que la société en question fasse d’importants investissements propres pour honorer sa part de l’accord.

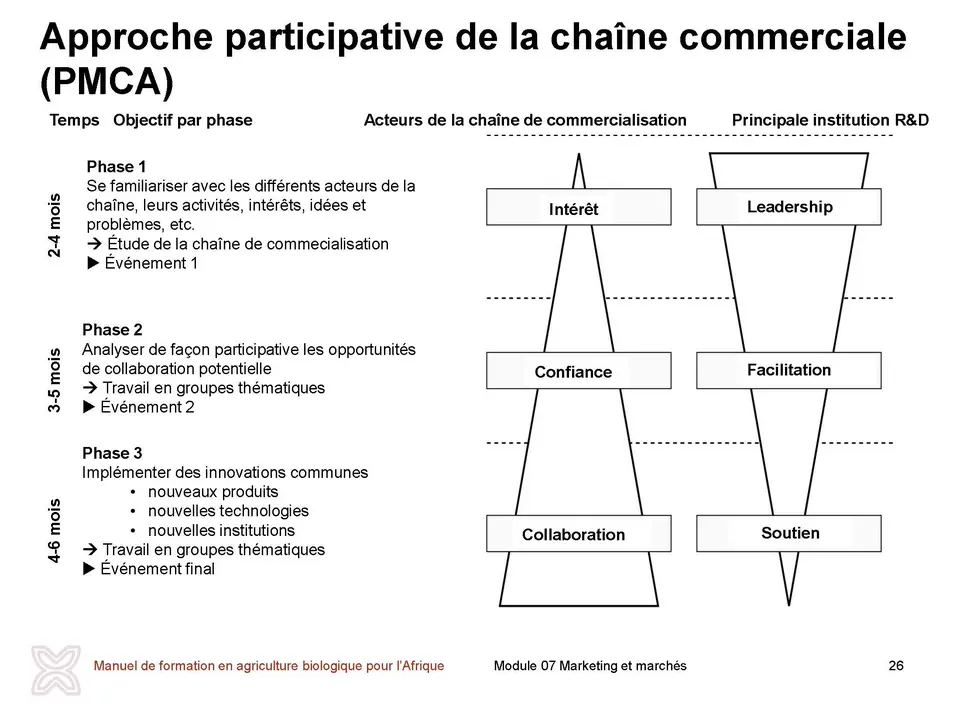

Approche participative de la chaîne de commercialisation (PMCA) – Par opposition, la PMCA est basée sur une approche nettement plus participative impliquant un nombre beaucoup plus élevé d’acteurs de la chaîne de commercialisation. Dans ce cas, l’accent est mis sur la demande du consommateur et le but principal est de mettre en place une série d’opportunités de marché pertinentes dictées par les intérêts des acteurs clés tels que les transformateurs, négociants et détaillants. La PMCA est ainsi bien plus large et plus flexible qu’une PPP, car elle cherche à développer un capital social important dans tout le secteur alors que la PPP se limite à un partenariat déjà défini.

L’approche participative de la chaîne de commercialisation (PMCA)

L’approche participative de la chaîne de commercialisation (PMCA) encourage une innovation de groupe impliquant tous les différents acteurs d’une certaine chaîne et un certain secteur de marché. Les innovations peuvent améliorer les produits, les processus, les technologies ou les institutions bénéficiant, directement ou indirectement, aux différents membres de la chaîne agroalimentaire.

Du point de vue de la méthode, la PMCA suggère un travail très pragmatique accompli par une « équipe de facilitation » – un groupe de personnes chargées de planifier et de diriger un processus qui implique fonctionnellement des parties prenantes du secteur. Le processus participatif qui caractérise la PMCA consiste en trois phases (voir figure) qui aident à structurer le processus de R et D en générant graduellement (a) l’intérêt (b) la confiance et (c) la collaboration parmi les acteurs de la chaîne de commercialisation et d’autres parties prenantes du secteur (c.-à-d. ONG, entités gouvernementales, centres de recherche et de formation). Cette même structure de processus vise à autonomiser les acteurs car elle stimule l’appropriation d’innovations qui sont (a) définies (b) analysées et (c) mises en œuvre ensemble. Pour plus d’informations au sujet de la PMCA, voir :

Résumé de la PMCA : http://www.cgiar-ilac.org/files/publications/briefs/ILAC_Brief21_PMCA.pdf

Guide de l’utilisateur de la PMCA : http://www.cipotato.org/publications/pdf/003296.pdf

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?