Améliorer la fertilité des sols

Le millet perlé est très sensible à l’augmentation de la fertilité des sols, bien qu’il s’agisse d’une culture à faible demande en nutriments, nécessitant moins d’azote que le sorgho. Par conséquent, il est intéressant pour les agriculteurs de millet d’investir dans la fertilité du sol.

Au lieu d’appliquer des engrais minéraux, qui entraînent des coûts et peuvent augmenter le risque de stress hydrique pour la culture, les agriculteurs biologiques cherchent à éviter la perte de fertilité du sol et à fournir de la biomasse fraîche ou décomposée au sol, et pratiquent la culture planifiée de légumineuses pour récupérer l’azote de l’air.

Les besoins en éléments nutritifs du millet perlé sont modestes par rapport à ceux d’autres céréales comme le sorgho ou le maïs. Les besoins en azote du millet sont d’environ 25 à 35 kg par hectare pour les cultures céréalières et les densités de semis courantes. Les besoins sont plus élevés si les densités de semis sont plus importantes. Un excès d’azote peut produire des cultures hautes, sujettes à la verse. Les besoins en phosphore de la culture sont de 5 à 10 kg par hectare. Dans les sols très acides, l’application de chaux 3 à 6 mois avant le semis du millet permet à la chaux de réagir avec le sol et d’améliorer la disponibilité du phosphore appliqué. Les quantités de chaux à appliquer dépendent de la quantité d’acide à neutraliser dans le sol (ou du pH cible à atteindre après le chaulage). Les conseils à ce sujet sont basés sur des analyses de laboratoire.

Approches biologiques de la gestion de la fertilité des sols pour les millets

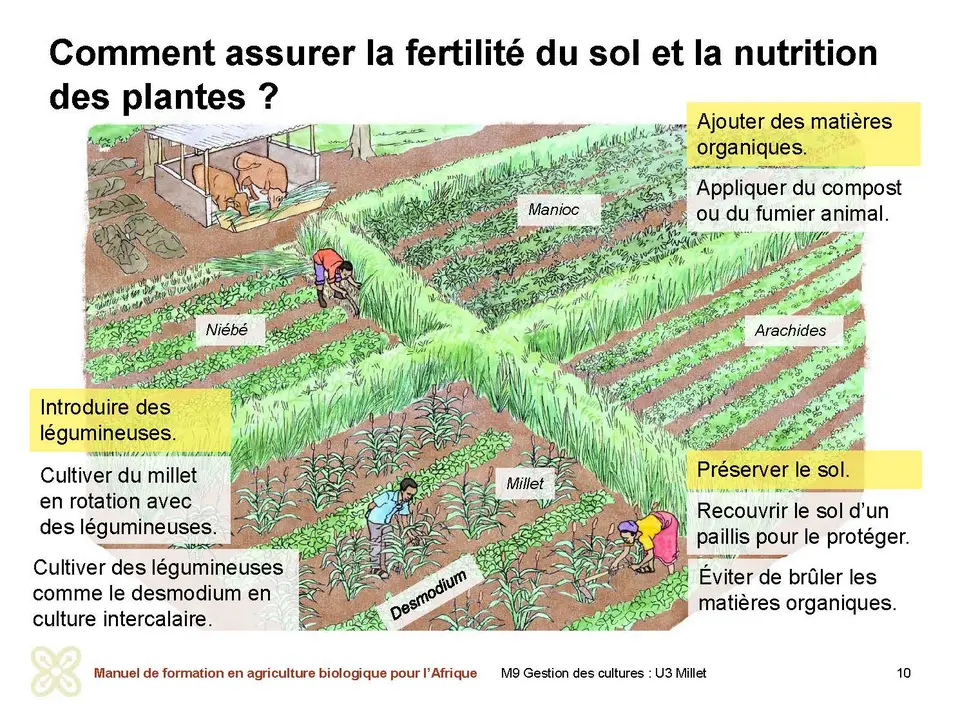

Fondamentalement, il existe trois approches biologiques pour augmenter la fertilité des sols dans la production de millet : i) prévenir la perte de sol et de matière organique, ii) cultiver des cultures qui nourrissent le sol en rotation ou en même temps que le millet, iii) ajouter des fumiers, du compost et d’autres amendements organiques au sol avant et après le semis.

(i) Prévention de la perte de sol et de matière organique : conservation du sol et de l’humidité

L’approche biologique pour résoudre le problème du manque de terres dû à la dégradation est d’augmenter la productivité des terres existantes. Une attention particulière est nécessaire pour prévenir la perte de fertilité des sols, car les sols favorables à la production de millet sont généralement sablonneux et sont extrêmement enclins à la dégradation. Les agriculteurs doivent donc conserver le sol en empêchant la perte de la couche arable par érosion et en conservant la matière organique du sol.

Les mesures de protection du sol comprennent i) la culture d’une couverture du sol (intercalaire avec la culture de millet, ou cultivée après le millet), ii) le paillage (avec de la paille, des résidus de culture, etc.), iii) la culture intercalaire de relais pour augmenter la couverture du sol, et iv) la construction de barrières et de terrasses pour maintenir le sol en place. (Les mesures de protection du sol sont discutées plus en détail dans le Module 2 : Gestion de la fertilité du sol)

Lors de la culture du millet sur des pentes, la première mesure pour réduire l’érosion du sol par le ruissellement de l’eau est de planter le millet en travers de la pente et de creuser des tranchées et de construire des diguettes le long des courbes de niveau. On décourage les agriculteurs de brûler les résidus végétaux ou de brûler les champs en jachère. Au lieu de cela, ils sont encouragés à conserver les résidus dans le champ pour protéger le sol et aussi pour fournir de la nourriture au bétail. S’ils ne sont pas collectés pour servir de chaume ou de fourrage de réserve, les résidus restants à la fin de la saison sèche peuvent être rassemblés et placés en lignes de résidus de culture (trash lines) le long des diguettes ou à la périphérie du champ où ils aideront à stabiliser le sol et à réduire l’érosion.

(ii) Intégrer les légumineuses à la production de millet

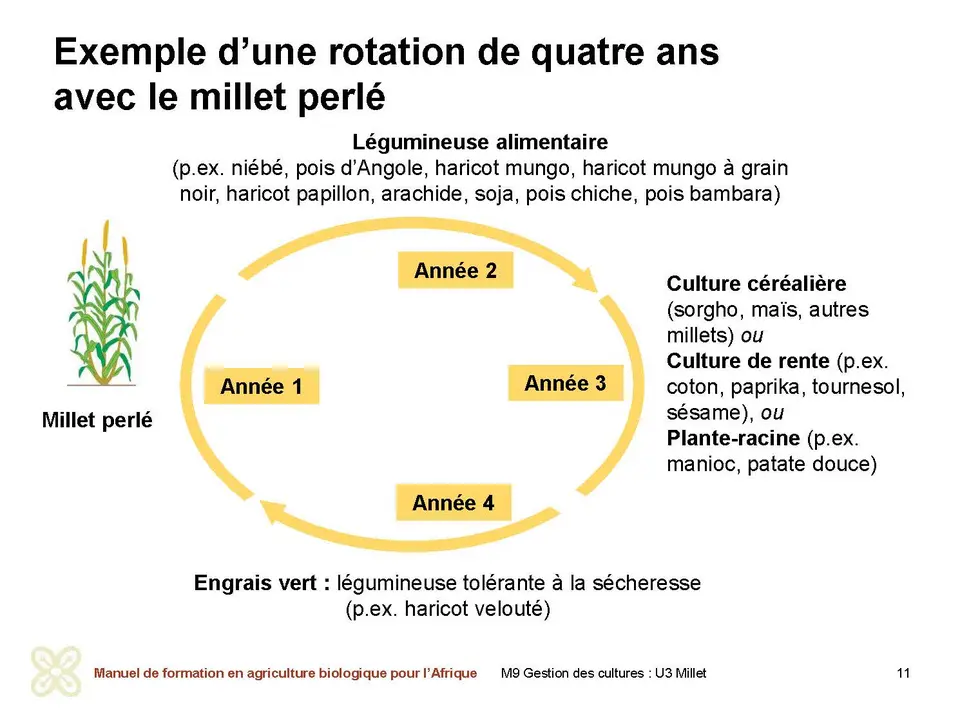

La rotation ou la culture intercalaire planifiée de cultures alimentaires légumineuses ou d’engrais verts avec le millet améliore la fertilité du sol, empêche le développement de populations de ravageurs, de maladies et de mauvaises herbes, et réduit le risque de perte totale de la récolte en cas de sécheresse.

Cultures intercalaires

Les cultures légumineuses comme le niébé, le pois d’Angole, le haricot mungo, le pois chiche ou le soja fixent l’azote atmosphérique pendant leur croissance. Une partie de cet azote devient disponible pour la culture suivante, comme le millet. Les autres cultures couramment associées au millet sont les citrouilles, les melons, le gombo, le manioc, les concombres indigènes, les légumes indigènes et autres. Elles aident à supprimer les mauvaises herbes et à couvrir le sol tout en fournissant une bonne source de nutrition au ménage. Lorsque des variétés de millet à courte durée de vie sont cultivées, lors d’une bonne saison des pluies, une deuxième culture de légumineuses à courte durée de vie peut être plantée après la récolte du millet (ou en relais). Outre l’amélioration du sol, cela permet de fournir au ménage une bonne source de protéines (si une légumineuse à grain a été plantée), ou de l’alimentation pour le bétail.

Rotations avec légumineuses alimentaires et non alimentaires

Lorsque des légumineuses alimentaires telles que le niébé sont en rotation avec une culture de millet intercalée de niébé ou avec une monoculture de millet, la productivité du millet et la fertilité du sol peuvent être augmentées de façon significative. Lorsqu’elles sont cultivées entre les saisons de millet ou pendant les périodes de jachère et incorporées au sol, les cultures d’engrais verts comme les haricots sabre, les arachides pérennes ou le mucuna, ajouteront des quantités substantielles de matière organique au sol. Cela contribuera à nourrir les organismes du sol et à améliorer leur activité, et par conséquent à améliorer l’apport de nutriments à la culture du millet. Le millet perlé est parfois cultivé en rotation avec des cultures vivrières non légumineuses ou des cultures de rente. Les types de cultures utilisées dans la rotation varient toutefois d’une exploitation à l’autre et d’une région géographique et agroécologique à l’autre.

Les agriculteurs qui ont du bétail sont plus susceptibles de cultiver des légumineuses comme engrais vert en rotation avec le mil, car cela augmente leurs possibilités d’alimentation en saison sèche. Dans les zones où il existe des marchés pour les cultures de légumineuses, les agriculteurs sont également plus susceptibles de cultiver des légumineuses en rotation avec le millet afin de générer des revenus pour les ménages. Dans ce cas, bien que la génération de revenus soit l’objectif principal de la culture de légumineuses, les rotations aideraient à briser les cycles des ravageurs et des maladies et à améliorer le sol.

Les différentes légumineuses cultivées en rotation ou en mélange avec le millet ont des capacités différentes à fixer l’azote. Leur capacité à fixer l’azote est en outre affectée par les conditions environnementales de croissance telles que les sols. Dans les sols sableux, où les millets sont habituellement cultivés, la fixation de l’azote par les légumineuses est affectée par la faible fertilité du sol, car la plupart des légumineuses ont une plus faible capacité à fixer l’azote dans des conditions de faible teneur en phosphore. Les amendements qui aident à améliorer la teneur en phosphore des sols, comme l’application de phosphate naturel, peuvent contribuer à améliorer les performances des légumineuses. La capacité de fixation de l’azote des légumineuses est également compromise dans les sols acides. La chaux peut être appliquée pour augmenter le pH du sol (et réduire l’acidité) et créer un environnement plus propice aux légumineuses et aux cultures ultérieures. Pour d’autres légumineuses, comme le pois d’Angole, qui ont des racines profondes, le fait de briser les parties dures des champs par des pratiques comme le décompactage les aidera aussi à mieux pousser.

(iii) Ajout de matières organiques

Dans de nombreuses régions, l’azote et le phosphore sont les principaux nutriments limitants dans la production de millet. Les symptômes typiques de la déficience en phosphore sont des plantes rabougries, un tallage réduit et une décoloration des feuilles, tandis que le jaunissement indiscriminé des feuilles indique une déficience en azote. Il est rapporté que les demandes en azote pour le millet perlé peuvent être satisfaites à partir de sources organiques puisque des quantités modestes sont nécessaires par rapport à d’autres céréales majeures telles que le sorgho et le maïs.

Application d’engrais de ferme

L’ajout régulier de matières organiques au sol provenant du fumier de ferme ou du compost améliore la disponibilité des nutriments pour la culture du millet. L’utilisation du fumier de ferme est souvent limitée par la disponibilité de quantités suffisantes. En général, la plus grande partie du fumier disponible est de faible qualité, ce qui incite à utiliser des taux d’application plus élevés. Les taux d’application idéaux signalés pour le fumier de ferme vont de 2 tonnes par hectare à 7,5 tonnes par hectare pour une culture pluviale. Des taux d’application plus élevés, allant jusqu’à 15 tonnes par hectare, sont recommandés pour les hybrides et les variétés à haut rendement cultivés dans des conditions irriguées. Au Niger, dans les cuvettes zaï, l’application ciblée de fumier à raison de 300 g par plante a donné de très bons résultats. Le taux d’application optimal a été signalé à 3 tonnes par hectare.

Pour être plus efficace, le fumier doit être appliqué avant le labourage, puis correctement incorporé pendant le labourage. L’efficacité du fumier dépend également d’autres facteurs tels que son état et sa composition au moment de l’application, et le moment de l’incorporation. Dans le système de double culture (blé-riz et maïs-millet) du Népal, il a été démontré que les rendements du maïs, du millet et du riz étaient plus élevés lorsque du fumier était appliqué plutôt que des engrais minéraux. Au Niger, une culture intercalaire de millet et de niébé a donné entre 11 et 18 % de grains en plus par rapport aux rendements d’un champ de millet pur. On a également constaté que l’application de fumier augmentait de manière significative la biomasse combinée du millet et du niébé.

Le fait de rassembler les animaux de ferme pendant les nuits sur les champs pendant la saison sèche ou de leur permettre de se nourrir par rotation sur les parcelles destinées à la production de millet, simplifie l’application du fumier en réduisant la main-d’œuvre requise pour la collecte, le transport et l’épandage du fumier. Cependant, la limite de cette approche est que les excréments du bétail ne seront pas bien décomposés et que la culture pourrait ne pas en tirer les bénéfices au maximum.

Lorsque la quantité de fumier ou de compost est limitée, les bénéfices pour les cultures peuvent être augmentés en mettant le fumier ou le compost dans les sillons ou les cuvettes zaï où le millet sera semé. L’application ciblée n’est possible qu’avec le semis en ligne, lorsque les graines sont semées dans des sillons ou en lignes sur une surface plate.

Application d’engrais minéraux « biologiques »

Certains engrais minéraux, d’origine naturelle et utilisés sous cette forme, sont autorisés en production biologique. Avant de les utiliser en production biologique certifiée, les agriculteurs sont encouragés à consulter leurs experts en vulgarisation ou leurs agents de certification sur l’utilisation des différents engrais. Sur la base des normes biologiques de l’Afrique de l’Est qui sont également conformes aux normes de l’IFOAM, la chaux et le phosphate naturel font partie des sources de nutriments minéraux autorisées dans l’agriculture biologique certifiée. Dans ses recherches, l’ICRISAT a démontré que les rendements du millet peuvent être augmentés de manière significative en appliquant du phosphore dans les systèmes de cultures intercalaires millet/niébé.

Utilisation de biofertilisants

L’Azospirillum, un biofertilisant, peut être utilisé en production biologique à raison de 2 kg par hectare. Pour faciliter son application, l’Azospirillum peut être mélangé au fumier ou à la terre et appliqué au moment du final labourage ou du semis. On rapporte que l’utilisation de ce biofertilisant améliore l’utilisation par les plantes des sources d’azote appliquées. Ce biofertilisant peut sinon être utilisé pour inoculer les plantules de millet avant le repiquage. Pour préparer la solution d’Azospirillum (biofertilisant), on ajoute 1 kg d’Azospirillum à 40 litres d’eau. Ensuite, avant le repiquage, les racines des plantules sont plongées dans cette solution pendant 15 à 30 minutes.

(iv) Pratiquer des techniques agroforestières appropriées

Lorsqu’ils défrichent des terres pour les cultiver, les agriculteurs de différentes régions d’Afrique conservent certaines espèces d’arbres au sein des champs pour fournir des fruits, du bois de feu, des médicaments et d’autres produits, ainsi que des services tels que l’ombre. Ils sont conscients des interactions positives entre certains arbres et les cultures. Les espèces d’acacias, le baobab (Adansonoa digitata), le Faidherbia albida, le caroubier ou néré (Parkia biglobosa), le marula (Sclerocarya birrea), les espèces de Strychnos et les espèces de Ziziphus sont quelques‑uns des arbres que l’on trouve souvent en train de pousser dans les champs de millet. Les arbres aident à fournir de l’ombre, à fournir des nutriments à la culture du millet en croissance et à la protéger des vents forts. La culture bénéficie également des nutriments libérés lors de la décomposition des déjections animales laissées lorsque les animaux se reposent sous les arbres pendant la saison non agricole. Les produits de certains arbres, par exemple la pulpe des fruits d’Acacia digitata, peuvent être mélangés à la bouillie de millet pour en rehausser le goût et améliorer la teneur en vitamines du repas. Cependant, l’un des inconvénients majeurs de la conservation ou de la plantation d’arbres dans les champs de millet est que les dommages causés par les oiseaux au millet peuvent augmenter, car les arbres offrent un bon habitat aux oiseaux.

(v) Gestion de l’humidité et des nutriments à l’aide des cuvettes zaï

Les cuvettes zaï sont une technique de semis utilisée dans les régions sèches d’Afrique de l’Ouest et de l’Est pour récolter l’eau et aider à concentrer les nutriments là où les cultures vont pousser. Ce système peut aider les agriculteurs à conserver l’humidité et à cibler l’application des intrants organiques du sol, souvent rares. Le peu d’eau disponible et le peu d’intrants organiques du sol sont utilisés de manière plus efficace, ce qui se traduit par de meilleurs rendements en céréales et en biomasse. Un certain nombre d’études de cas font état d’une amélioration des rendements du millet lorsqu’il est cultivé à l’aide du système zaï en Afrique de l’Ouest. L’utilisation du système zaï par rapport au semis normal sur le plat a augmenté les rendements de millet au Niger de 3 à 4 fois.

La biomasse du millet est une bonne source de fourrage dans les régions sèches. Les techniques qui permettent d’augmenter les rendements de la biomasse contribuent donc à mettre davantage de fourrage à la disposition du bétail. Bien que les résultats de diverses recherches indiquent une augmentation de la production de grains et de biomasse, les réponses sont susceptibles de varier d’un site à l’autre en fonction de nombreux autres facteurs tels que la gestion globale, le moment du semis, la lutte contre les parasites et les maladies, les pratiques de désherbage, etc.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?