L’affouragement correct des animaux

Le but des paysans bio est de produire le plus possible de fourrage sur l’exploitation. Ils s’assurent de disposer d’assez de terrain pour la pâture et pour produire un surplus de fourrage, fourrage pour la saison sèche inclus. L’entreposage de fourrage pour la saison sèche leur épargne les frais d’achat de fourrage hors exploitation et leur garantit une un affouragement approprié pendant la basse saison.

Les différentes espèces d’animaux de ferme ont toutes des besoins différents. Plus la productivité attendue des animaux est élevée, plus leurs besoins alimentaires sont importants. Les vaches laitières à hautes performances produisant pour le commerce ont par exemple besoin d’une alimentation de qualité supérieure que le bétail ne fournissant que peu ou pas du tout de lait. Les paysans doivent donc choisir des espèces et races d’animaux qui se développeront bien sur l’exploitation sans exiger l’achat de quantités importantes de fourrage.

En cas de certification bio, le fourrage acheté doit provenir de sources bio ou naturelles certifiées. Les stimulateurs de croissance et les hormones sont des suppléments alimentaires interdits en production bio.

Discussion sur l'alimentation des animaux

Demandez aux agriculteurs quels animaux ils élèvent et comment ils les nourrissent. Discutez des difficultés rencontrées pour nourrir les animaux et échangez des idées pour les améliorer.

Visite sur le terrain pour identifier les bonnes plantes de pâturage

Laissez les agriculteurs se rendre sur le terrain en groupes et collecter des échantillons de plantes de pâturage locales et précieuses. Sélectionnez ensuite celles que les agriculteurs préfèrent le plus, en justifiant leurs choix. A la fin de cet exercice, un album de pâturage doit être préparé avec les différentes plantes de pâturage (herbes et légumineuses) et leurs caractéristiques.

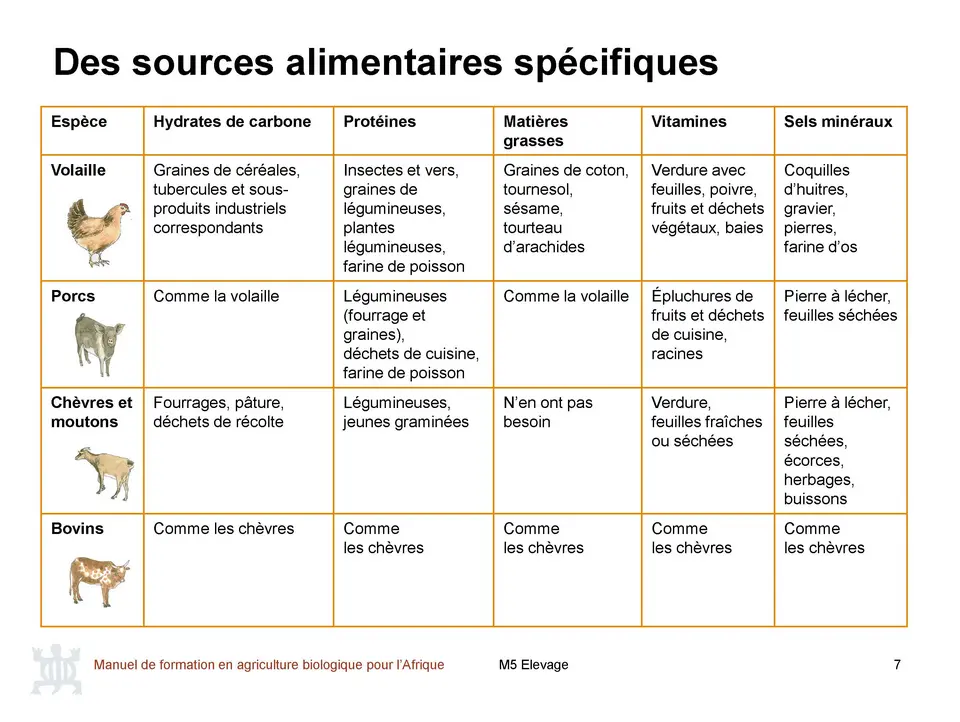

Exigences alimentaires des animaux

Les animaux ont besoin de divers types d’aliments pour bien croître et produire, tout comme l’être humain. Et les aliments qu’ils requièrent varient d’une espèce à l’autre. La ration alimentaire quotidienne de tout animal de ferme devrait en moyenne contenir 7 parts d’hydrates de carbone, deux parts et demie de protéines et une demi-part de vitamines, de sels minéraux et d’huiles.

Les hydrates de carbone fournissent aux animaux l’énergie nécessaire pour l’exercice, la production, la pâture et le travail fourni pour l’être humain. Un âne a par exemple besoin d’énergie pour porter des charges. Les animaux consommant des fourrages grossiers, à savoir bovins, chèvres, moutons, chameaux et ânes, se procurent les hydrates de carbone indispensables en broutant l’herbe des pâturages. Les animaux incapables de digérer du fourrage grossier, comme les porcs et la volaille, se procurent essentiellement les hydrates de carbone en ingérant des grains céréaliers, notamment du maïs, du sorgho ou leurs sous-produits industriels comme le son de maïs. Ils tirent aussi leur énergie de tubercules, par exemple du manioc et des patates douces. Il faut limiter la part de tubercules et de graines affouragée aux bovins aux animaux de production intensive (par exemple aux vaches en début de lactation) et à 1 à 2 kg par jour pour les grands animaux tels que les vaches ou de 100 à 200 grammes pour les petits ruminants que sont par exemple les chèvres et les moutons. On leur évite ainsi une acidification exagérée du rumen durant la phase de digestion. Par nature, ces animaux ne dépendent pas d’aliments de ce type. Il faut dans toute la mesure du possible réserver la consommation de graines aux êtres humains.

Les animaux ont besoin de protéines pour croître et pour que leur corps puisse réparer les tissus qui le composent. Un manque de protéines dans l’alimentation se manifeste par une diminution du taux de croissance et du rendement en produits animaux, par des pertes de poids et des retards de maturation pour les animaux en phase de croissance. Les légumineuses sont de bonnes sources de protéines pour la plupart des animaux. Les poules en libre-parcours couvrent leurs besoins en protéines en picorant des tiques, des insectes et des vers dans la nature. On peut produire des vers de terre pour nourrir les poules en mélangeant un peu de sol contenant des vers avec de la bouse de vache fraîche et des feuilles sèches que l’on place dans un demi-tonneau dont on maintient l’humidité en le couvrant d’un sac de sisal. Les vers se multiplient rapidement et on peut les récolter après deux à trois semaines et les affourager aux poules. On peut donner aux porcs des restes de repas humains, qui contiennent normalement aussi des protéines.

- Les animaux n’ont besoin que de quantités limitées de vitamines, essentiellement pour stimuler leur système immunitaire. Le fourrage vert, s’il est jeune, en contient des quantités, tout comme les choux, les jeunes amarantes n’ayant pas encore grainé et les épluchures de cuisine.

Les sels minéraux sont essentiels au bon fonctionnement du corps animal. Le calcium et le phosphore sont par exemple indispensables à la formation des coquilles des œufs et des os, à la contraction musculaire ou encore à la synthèse des hormones et des enzymes. Leurs carences causent une croissance réduite, des os mous et friables qui se brisent facilement, des mises bas difficiles, une production de lait et de lait réduite, de la rétention placentaire, etc. Les animaux qui manquent de certains minéraux développent des comportements telles que le ‘Pica’, soit la manie de manger des choses étranges telles que des habits, des chiffons, des os, du savon et des plaques métalliques. On trouve des sels minéraux dans certaines plantes, comme dans l’amarante, les orties (Urtica dioica), la morelle noire (Solanum nigrum) et les feuilles de courges (Curcubitae spp.). Le mélange en parts égales de feuilles séchées de ces différentes espèces moulu en poudre fournira la plupart des minéraux nécessaires aux animaux. Il suffit de la placer dans des boîtes à sel et d’en distribuer le plus souvent possible. On devra aussi donner du sel de cuisine (NaCl) aux ruminants.

- Les graisses et les huiles créent une couche d’isolation sous la peau et protègent l’animal du froid. Elles facilitent aussi l’absorption de vitamines par le corps. Les graines de tournesol sont une excellente source de matière grasse pour les bovins, les porcs, la volaille et les lapins. Les tourteaux de graines de coton, de tournesol, de sésame ou d’arachides constituent aussi de bonnes sources de matière grasses. Les ruminants sont capables de transformer le fourrage en matière grasse.

- Même si l’eau n’est pas à proprement parler un aliment, elle est essentielle, car elle est un support physique permettant au corps d’absorber et d’assimiler d’autres nutriments. C’est aussi l’eau qui donne leur forme et leur turgescence à la plupart des tissus corporels. Les animaux devraient en tout temps disposer d’eau claire exempte de contaminants chimiques et d’agents pathogènes. L’eau salée très chargée en sels minéraux naturels ne convient pas au bétail, car elle limite leur ingestion d’eau.

a. Affouragement à l’étable

Dans ce système, l’herbe est fauchée et distribuée aux animaux en stabulation soit durant toute leur croissance, soit durant une phase de croissance ou une saison de l’année.

Cependant, comme le bien-être animal jouit d’une haute priorité en production bio, on lui préfère des systèmes combinés ou de libre-parcours permettant aux animaux de se déplacer et d’avoir des interactions sociales. Les animaux doivent pouvoir accéder facilement à toute une série d’aliments divers, pour les ruminants de préférence de l’herbe à pâturer, ainsi que de l’eau pour favoriser la prise de nourriture et couvrir leurs besoins alimentaires. Les compléments alimentaires riches en sels minéraux, par exemple des pierres à lécher, et les vitamines sont souvent indispensables pour protéger les animaux des maladies et pour garantir le bon fonctionnement de leur fonctions corporelles. Il faut cependant limiter strictement la consommation de concentrés par les ruminants, car ils pourraient sinon développer des troubles du métabolisme (acidose, « déplacement de la gueule »).

Discussion sur l'alimentation des animaux en stabulation

Invitez un agriculteur volontaire, qui pratique l'alimentation en stabulation des bovins ou des petits ruminants, soit dans un système de zéro pâturage, soit dans un système combiné, et discutez avec lui des avantages et des défis de l'alimentation en stabulation des animaux dans les conditions locales.

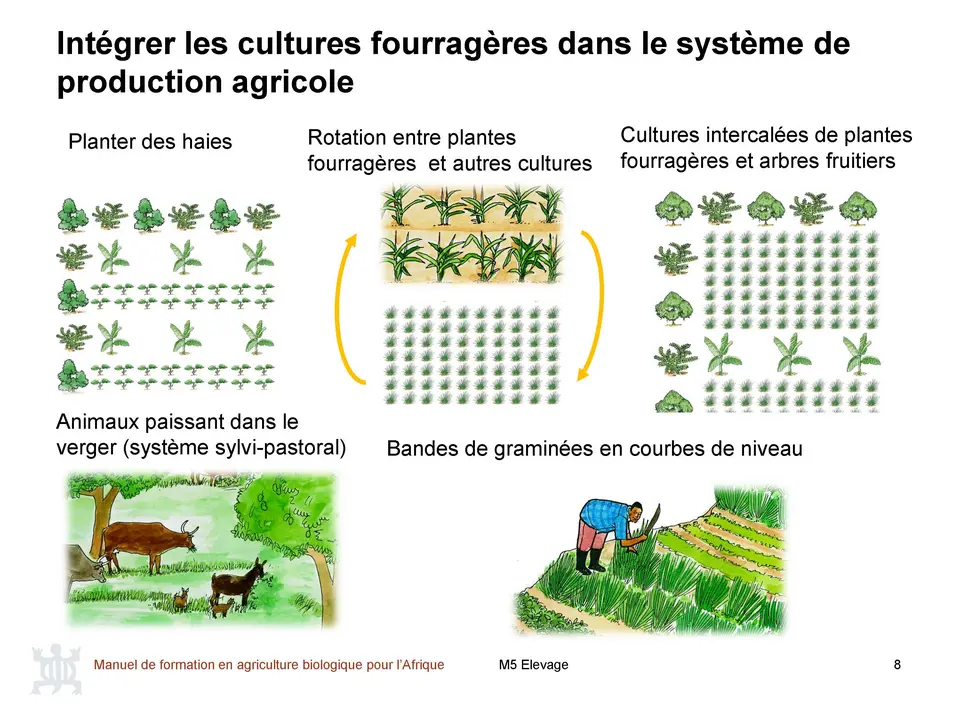

Intégration de la production fourragère dans le système de culture

La production de fourrage comprend la culture de diverses espèces de graminées, d’arbres et de buissons, la fauche ou coupe quand ces fourrages arrivent à certain point de maturité et leur distribution aux animaux. Les fourrages peuvent être cultivés séparément, en cultures intercalaires ou en rotation avec d’autres cultures. Le fourrage peut être obtenu à partir de graminées plantées ou semées, de légumineuses cultivées comme couvre-sols entre des cultures pérennes ou sur des bandes antiérosives, de haies plantées de buissons appropriés ou encore d’arbres tuteurs et d’ombrage le long des limites du jardin (haies fourragères). Les résidus de culture sont également une source de fourrage.

Les meilleures haies fourragères sont celles composées de légumineuses arborescentes (arbres ou buissons) tels que calliandra (Calliandra calothyrsus), leucaena (Leucaena leucocephala), sesbania (Sesbania sesban) ou gliricidia (Gliricidia sepium). On peut laisser ces haies pousser librement et sans les couper pendant la saison des pluies, pour qu’elles produisent un maximum de feuilles dont on pourra affourager les animaux durant la saison sèche. On peut également planter des graminées en haies fourragères, par exemple des haies d’herbe de Guinée (Panicum maximum), d’herbe de Rhodes (Chloris gayana), d’herbe éléphant (napier) (Pennisetum purpureum), de millet sauvage (Sorghum verticilliflorum), d’éragrostide/herbe d’amour (Eragrostis curvula), de Ruzi/Congo grass (Brachiaria rusiziensis), d’herbe du Guatemala (Tripsacum fasciculatum), de kikuyu (Pennisetum clandestinum) et d’une variété de millet doré (Setaria anceps), de maïs et de sorgho.

b. Pâture

Par pâture, on entend le fait de laisser les animaux s’alimenter directement sur le pâturage, soit dans un enclos, soit sur des terres communautaires. On recommande tout particulièrement la pâture dans les situations suivantes :

- Les terres pentues sont très sujettes à érosion et donc inutilisables pour des cultures annuelles mais elles peuvent servir de pâturages permanents.

- Les terrains très caillouteux.

- Les terres où sont semées des herbes de pâturage et qui sont utilisées comme pâturage pendant une saison ou davantage. Les pâturages de rotation ont de plus l’avantage d’interrompre le cycle de vie des adventices et des ravageurs.

- On peut aussi mettre les animaux à brouter sur des parcelles cultivées et récoltées pour s’y alimenter de résidus et autres restes de culture.

Il faut cependant contrôler le broutage si l’on veut que le pâturage repousse. Le broutage contrôlé et en rotation garantit le maintien de populations diversifiées, denses et productives, ce qui permet de prolonger la saison de pâturage. Pour certains animaux de ferme, notamment les bovins, une gestion correcte des pâturages aide à réduire la pression des parasites infectant le bétail au pâturage.

Pour une bonne gestion de la pâture contrôlée, on subdivise normalement le pâturage en parcs et les animaux sont mis à brouter pour une durée limitée dans chacun d’eux. Dès que les plantes sont broutées, le bétail est transféré dans le parc suivant. Les animaux ne retournent pas dans un parc brouté avant que l’herbe n’y ait repoussé à la hauteur voulue. Les plantes ont ainsi toujours le temps de récupération indispensable, et les animaux disposent toujours d’une herbe de qualité à pâturer. Le sur- ou le sous-pâturage peuvent tous deux provoquer une baisse de la croissance des plantes ainsi que de la qualité et de la quantité des plantes à pâturer. Normalement, on déplace donc les animaux rapidement d’un parc à l’autre durant la saison de forte croissance des végétaux (saison humide) et plus lentement pendant la saison sèche. Mais même durant celle-ci, il peut être utile de mettre au pâturage une assez forte densité d’animaux, que l’on déplacera assez rapidement. Des déplacements rapides aident aussi à prévenir les infestations de parasites et les maladies. Bien gérée, la pâture contrôlée fournit une nourriture suffisante ; les animaux ont constamment accès à une herbe tendre et à des plantes de bonne qualité durant une période prolongée. La manière la plus efficace et la plus écologique d’utiliser les pâturages secs est d’y faire pâturer ensemble des animaux de diverses espèces. Les espèces broutant des herbes (telles les bovins) et les espèces se nourrissant de pérennes et de buissons en plus de l’herbe (comme les chèvres et les moutons) utilisent le pâturage ensemble, mais à divers niveaux, elles ont des comportements alimentaires complémentaires.

Recommandations aux paysans de bonnes pratiques de mise au pâturage :

- La pâture ne doit pas être donnée à brouter avant d’avoir atteint une maturité adéquate (généralement peu avant la floraison).

- Il faut veiller à faire paître un nombre d’animaux (charge de bétail) correspondant à la capacité de la surface considérée, de manière à en prévenir une éventuelle dégradation par surpâturage, qui affaiblirait les plantes et compromettrait la repousse, tout en diminuant la couverture du sol et en augmentant par conséquent le risque d’érosion et de développement de pérennes indésirables et de mauvaises herbes.

- Il faut aussi éviter le sous-pâturage car, trop âgé, le fourrage perd de sa qualité et les nouvelles pousses se développent mal.

- Le temps de récupération / régénération offert aux plantes ne doit donc être ni trop court ni trop long, afin que les plantes soient toujours au meilleur stade de consommation. Ce temps de récupération est également important pour la protection antiparasitaire. La décision de déplacer les animaux d’un parc à l’autre doit être prise en fonction de la disponibilité saisonnière de la pâture, du nombre et de la taille des parcs et du nombre ainsi que du type d’animaux sur le pâturage. La régénération des pâturages par brûlis doit par contre être évitée, car le brûlis entraîne la perte d’une multitude de plantes riches en protéines et de plantes médicinales indispensables aux animaux ainsi que la destruction d’une grande quantité d’organismes indispensables vivant sur ou dans la terre.

- Il faut aussi favoriser la croissance de fourrage de qualité, apprécié par les animaux, pour assurer une meilleure utilisation du pâturage. Il faut parfois aussi replanter ou ressemer pour maintenir la qualité du fourrage.

- Les jeunes animaux doivent être mis à brouter avant les animaux plus âgés afin de les faire profiter de l’herbe fraîche et de limiter la transmission des parasites des animaux plus âgés vers les plus jeunes.

- On recommande aussi de déplacer rapidement les grands troupeaux composés d’animaux d’espèces différentes.

Comment améliorer les pâturages

Dès qu’un pâturage cesse de produire du bon fourrage, il faut soit ressemer, soit l’améliorer en remplaçant les plantes fourragères vieillies. Si l’on ressème, on peut en profiter pour utiliser un nouveau mélange composé de plantes maturant à des périodes différentes et donnant un fourrage de qualité tout en prolongeant la saison de pâturage. Mais le prix à payer est élevé : il faut préparer le terrain, semer ou planter, prévenir le développement des adventices ; le paysan doit normalement en outre interdire l’accès du pâturage à ses animaux jusqu’à ce que les plantes se soient suffisamment développées. C’est la raison pour laquelle l’amélioration d’un pâturage est normalement une solution préférable et mieux adaptée aux possibilités des petits producteurs. Une telle amélioration peut être obtenue soit en ressemant, soit en changeant le mode de gestion du pâturage. Il faut ressemer quand les animaux sont dans le parc, leurs sabots enfonceront les semences dans le sol.

Tant pour replanter un pâturage que pour améliorer un pâturage existant, il est essentiel de sélectionner des espèces adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales. Le fait d’inclure des légumes améliore de manière générale la qualité du pâturage, elles augmentent en effet l’ingestion de protéines par les animaux et aide à prolonger la saison de pâturage. Il faut semer durant la saison des pluies et durant les derniers jours de présence des animaux ; ainsi, les animaux les piétineront et les enfonceront dans le sol. Il ne faut ressemer que sur les zones nues ou celles dont la couverture végétale est lacunaire.

Le lecteur trouvera des exemples d’herbacées au point 5.2 ci-dessus. Les légumineuses comprennent les plantes suivantes : desmodium (Desmodium spp.), centro (Centrosema pubescens), siratro (Macroptilium atropurpureum), trèfle (Trifolium spp.), luzerne (Medicago sativa) et luzerne tropicale (Stylosanthes guianensis).

Discussion sur le pâturage des animaux

Demandez aux agriculteurs comment se fait le pâturage des animaux au niveau local. Ensemble, identifiez les moyens de l'améliorer pour obtenir des pâturages plus nombreux et de meilleure qualité. Si possible, visitez une ferme avec une bonne gestion des pâturages et apprenez comment l'agriculteur gère ses pâturages.

Visite sur le terrain pour identifier les bonnes plantes de pâturage

Laissez les agriculteurs se rendre sur le terrain en groupes et collecter des échantillons de plantes de pâturage locales et précieuses. Sélectionnez ensuite celles que les agriculteurs préfèrent le plus, en justifiant leurs choix. A la fin de cet exercice, un album de pâturage doit être préparé avec les différentes plantes de pâturage (herbes et légumineuses) et leurs caractéristiques.

c. Conservation du fourrage

La saison sèche peut être très difficile à supporter pour toutes sortes d’animaux, mais surtout pour les ruminants d’une certaine taille comme les bovins, les moutons et les chèvres, les amenant à perdre du poids ou à se développer plus lentement en raison du manque de fourrage et d’une alimentation déséquilibrée. Ils mettront donc plus de temps pour atteindre leur maturité sexuelle ou la taille exigée pour la vente, ce qui fera perdre du temps et de l’argent au paysan. Celui-ci peut limiter ces problèmes en planifiant mieux et en adoptant les mesures suivantes :

En récoltant et en entreposant suffisamment de fourrage excédentaire durant les périodes d’abondance, on s’assure d’en avoir suffisamment durant le reste de l’année. Le fourrage stocké riche en fibres (tels que résidus et sous-produits de culture) ne doit être utilisé que pour les ruminants. On peut en donner aux porcs, mais en quantités limitées seulement, et il ne convient pas du tout à la volaille. Les légumineuses doivent être récoltées lors de la floraison ou lorsque les bourgeons floraux commencent à se développer, tandis que les graminées doivent être récoltées avant la floraison, quand elles contiennent un maximum de nutriments et de matière verte. On peut améliorer le taux de digestibilité des fourrages riches en fibres en leur ajoutant des aliments protéinés qui, selon la région considérée, peuvent être des restes de la culture de légumes, des gousses, du fourrage vert ou encore des résidus d’oléagineux (en général des sous-produits de l’extraction d’huile).

Discussion sur la préservation du fourrage

Renseignez-vous auprès des agriculteurs sur la conservation du fourrage en posant les questions suivantes :

- Avez-vous l'habitude de manquer de pâturages pour nourrir vos animaux ? A quelle période de l'année et pendant combien de temps ?

- Comment nourrissez-vous les animaux pendant cette période ? Conservez-vous du fourrage pour les animaux, et comment le conservez-vous ?

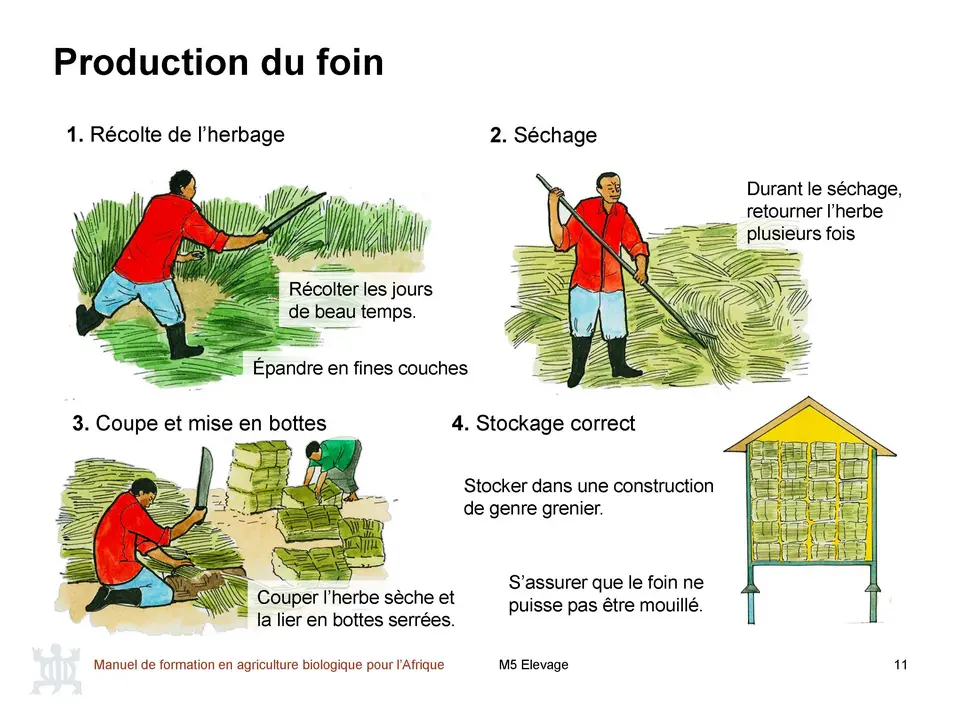

Comment fabrique-t-on le foin ?

On appelle foin le fourrage séché au soleil. C’est un fourrage sec à base de feuilles de couleur verdâtre. La fabrication de foin est la plus ancienne et la plus importante méthode de conservation du fourrage. Ce n’est toutefois pas une méthode de conservation usuelle parmi les éleveurs des régions tropicales, probablement à cause de la très faible qualité des graminées tropicales lorsqu’elles sont arrivées à maturité.

Si on peut faire du foin manuellement à partir de plantes de diverses espèces, celles qui possèdent des tiges fines et sont plus feuillues sont les plus avantageuses, car elles sèchent plus vite. On étale pour cela un maximum de feuilles et une quantité plus limitée de tiges sur le sol, en fines couches, que l’on retourne régulièrement pour en accélérer le séchage. Le fourrage doit être récolté quand il est moins humide et qu’il y a du soleil. On prévient ainsi les moisissures, qui sont extrêmement préjudiciables, tant pour les animaux que pour l’être humain. L’herbe doit être séchée, mais pas exagérément. Il ne faut par exemple pas la laisser brunir. S’il y a suffisamment de main-d’œuvre disponible, il faudrait la hacher et l’attacher en bottes bien tassées.

Le foin peut être stocké dans de simples constructions de type grenier reposant sur quatre poteaux, dont le plancher est surélevé par rapport au sol et composée d’un lattis laissant passer l’air et empêchant le foin d’être mouillé par le bas. On entasse les bottes de foin dans le grenier que l’on recouvre de chaume ou d’un film plastique pour protéger le foin de la pluie.

Une autre manière de conserver le foin, qui convient surtout pour de petites quantités, est de le tasser dans des boîtes. Pour cela, il faut le hacher à la main, puis le compresser dans une caisse de bois, le lier en bottes et stocker les bottes dans d’autres caisses en bois.

Plantes se prêtant à la confection de foin

Les plantes cultivées et les graminées utilisables pour faire du foin comprennent l’herbe de Guinée, l’herbe de Rhodes, l’herbe éléphant ou napier, le sorgho, le maïs et les légumineuses fourragères comme le dolique (niébé) et le lablab. On peut aussi améliorer la quantité et la qualité du foin en y ajoutant des résidus de récoltes et des feuilles tombées.

Une plante tubéreuse comme le manioc peut être cultivée facilement pour produire du feuillage ; après environ trois mois, elle produit du feuillage en quantités suffisantes, et cela même en saison légèrement moins humide. On peut récolter les feuilles en coupant la plante à environ 6 pouces [15 cm] au-dessus du sol et les sécher 3 à 5 jours au soleil, puis en faire des ballots ou des bottes qui seront soit immédiatement affouragées soit conservées. Le séchage des feuilles ne vise pas seulement à réduire leur humidité, mais aussi à réduire la teneur en acide cyanhydrique de manière à écarter tout danger pour les ruminants.

On peut aussi faire du foin à partir de feuilles séchées de toute une série de légumineuses arborescentes. Il faut pour cela en récolter les feuilles, les sécher à l’ombre et les mettre en sacs en les tassant bien pour une utilisation ultérieure. Ces feuilles peuvent aussi être utilisées pour nourrir des poules pondeuses, car de donner une couleur plus affirmée au jaune d’oeuf.

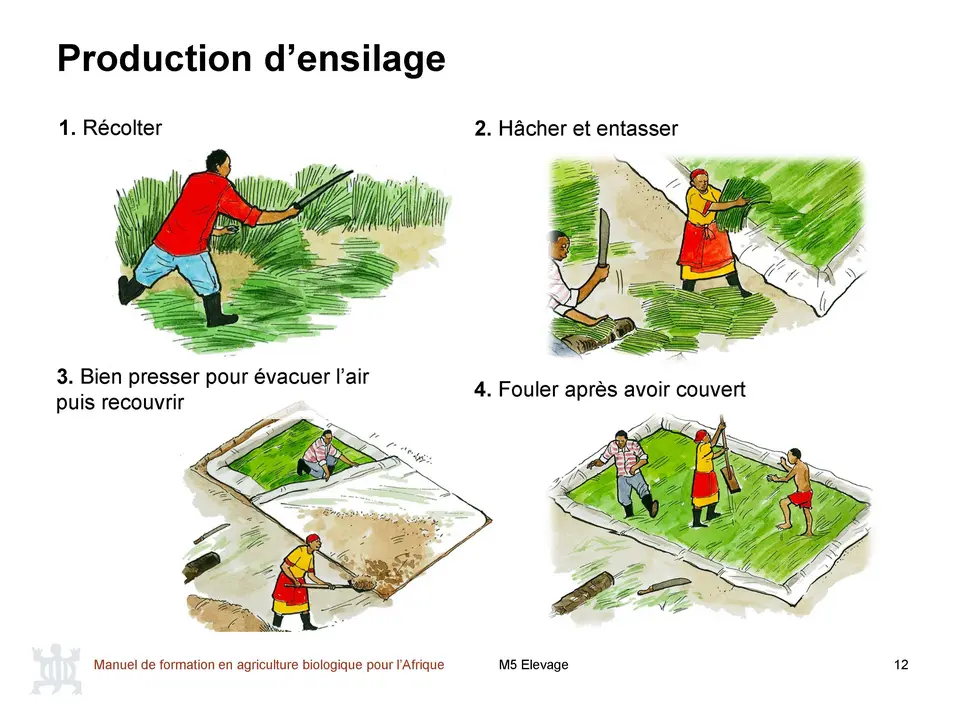

Comment fabriquer de l’ensilage ?

L’ensilage est un produit à humidité élevée issu de la fermentation contrôlée de fourrage vert. Pour le fabriquer, on récolte le fourrage frais, que l’on hache et utilise à l’état frais pour en remplir des fosses (silos) en condition anaérobie, condition que l’on crée en tapissant le fond et les parois de la fosse avec un film plastique. Une fois la fosse remplie et le fourrage bien piétiné pour en retirer le plus d’air possible, on le recouvre aussi de plastique puis de terre. On tasse alors encore une fois bien le tout pour s’assurer que la couverture ne laisse passer ni terre, ni air, ni eau. Le fourrage se conservera tant qu’il sera à l’abri de l’air. La qualité de l’ensilage dépend de celle du fourrage ensilé et du déroulement du processus de fermentation.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?