Qu’est-ce que la fertilité du sol ?

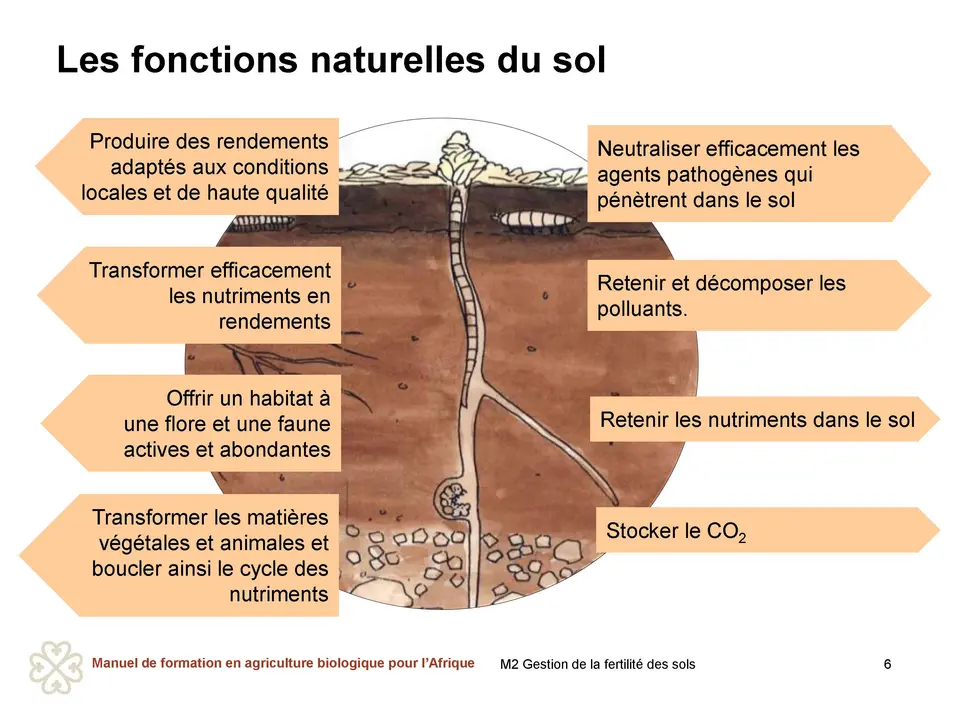

La fertilité du sol se définit par la capacité du sol à fournir tous les éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes en quantités adéquates et dans des proportions équilibrées (indépendamment des applications directes de nutriments), lorsque d’autres facteurs de croissance comme la lumière, la température et l’eau sont favorables. Cette capacité dépend non seulement de la teneur du sol en nutriments, mais aussi de son efficacité à transformer les éléments nutritifs dans le cycle des nutriments de la ferme.

Les organismes du sol jouent un rôle clé dans la transformation des éléments nutritifs. Ils décomposent la biomasse provenant des résidus de culture, des engrais verts et des paillis, contribuant ainsi à l’accumulation de matière organique dans le sol, y compris d’humus, qui est le principal réservoir en nutriments du sol. Les organismes du sol jouent aussi un rôle essentiel dans la minéralisation des nutriments contenus dans la matière organique, les rendant ainsi accessibles aux végétaux. En outre, ils protègent les plantes des maladies et rendent le sol friable.

Un sol fertile est facile à travailler, absorbe bien l’eau de pluie et résiste à l’érosion et à l’envasement. Il filtre l’eau de pluie et nous offre de l’eau propre à la consommation. En outre, il neutralise les acides qui passent à travers l’air contaminé à la surface du sol (effet tampon) et décompose rapidement les polluants tels que les pesticides. Dernier point, mais non des moindres, un sol fertile est un réservoir efficace d’éléments nutritifs et de CO2. Ainsi, un sol fertile empêche l’eutrophisation des fleuves, lacs et océans et contribue à la réduction du réchauffement climatique.

Dans le contexte de l’agriculture biologique, la fertilité des sols est donc principalement le résultat de processus biologiques et non de l’apport en nutriments chimiques. Un sol fertile est en échange actif avec les plantes, se restructure et est capable de se regénérer. Les propriétés biologiques peuvent être observées dans les activités de conversion du sol ainsi que dans la présence des organismes du sol et les traces visibles qu’ils laissent. Les communautés de micro-organismes sont solides et actives au bon moment. Dans l’équilibre écologique autorégulé, les animaux, les plantes et les micro-organismes travaillent tous les uns pour les autres.

Il est de la responsabilité des agricultrices et agriculteurs de comprendre l’écologie du sol au point qu’ils puissent créer ou restaurer les conditions nécessaires à un équilibre solide au sein du sol. Si un sol ne donne pas régulièrement de bons rendements, les agricultrices et agriculteurs doivent en déterminer les causes.

Propriétés d’un sol fertile

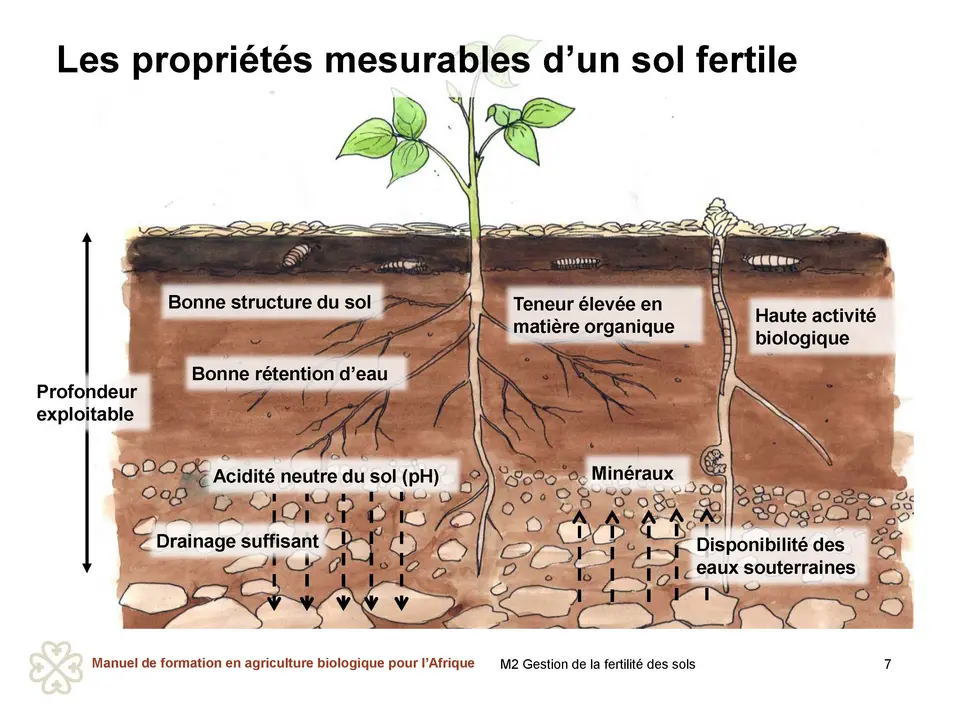

Un sol fertile :

- est riche en éléments nutritifs nécessaires à la nutrition de base des plantes (y compris l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre);

- contient suffisamment de micronutriments pour la nutrition des plantes (y compris le bore, le cuivre, le fer, le zinc, le manganèse, le chlore et le molybdène);

- contient une quantité appropriée de matière organique;

- possède un pH convenable à la production végétale (compris entre 6,0 et 6,8);

- possède une structure friable;

- est biologiquement actif;

- offre une bonne rétention d’eau et de bonnes qualités d’approvisionnement.

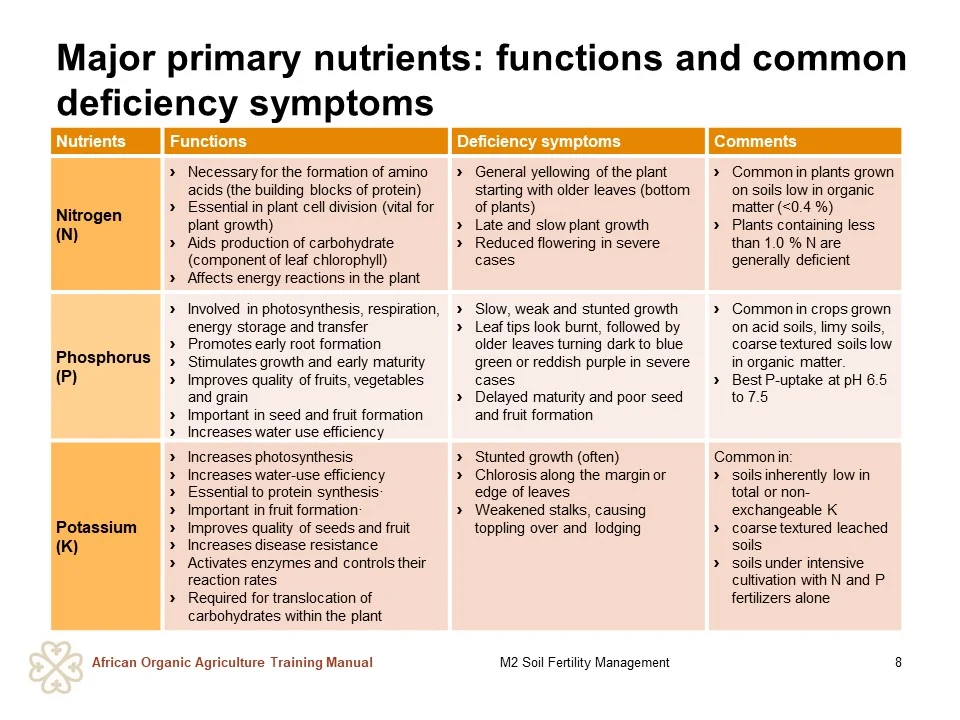

Quantité appropriée de nutriments pour les plantes

Il existe 16 nutriments essentiels dont les plantes ont besoin pour se développer correctement. Parmi ces 16 éléments essentiels, l’hydrogène, le carbone et l’oxygène sont obtenus principalement à partir de l’air et de l’eau. Les autres éléments essentiels proviennent du sol et sont généralement gérés par les agricultrices et agriculteurs. Certains de ces nutriments sont requis en grandes quantités par les tissus des plantes et sont appelés macronutriments. D’autres sont requis en petites quantités et sont dénommés micronutriments. Les macronutriments comprennent l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), le calcium (Ca), le magnésium (Mg) et le soufre (S). Parmi ceux-ci, N, P et K sont généralement les premiers à faire défaut dans le sol, puisque les plantes en ont besoin en grandes quantités pour leur survie et leur croissance ; voilà pourquoi ils sont connus sous le nom d’éléments nutritifs primaires. Ca, Mg et S sont rarement limitants et sont qualifiés d’éléments nutritifs secondaires. Lorsque les sols sont acides, on y ajoute souvent de la chaux, laquelle contient de grandes quantités de calcium et de magnésium. Le soufre se trouve généralement en quantités suffisantes dans le sol, car il résulte de la décomposition lente de la matière organique. Les micronutriments comprennent le bore (B), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le chlore (Cl), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo) et le zinc (Zn). Recycler les matières organiques telles que les résidus de culture et les feuilles des arbres est un excellent moyen d’apporter des micronutriments aux plantes en croissance.

Certaines conditions doivent être remplies pour que les racines des plantes puissent puiser les nutriments dans le sol :

Premièrement, le sol doit être suffisamment humide pour permettre aux racines d’absorber et de transporter les éléments nutritifs. Parfois, l’approvisionnement en eau des plantes éliminera les symptômes de carence en nutriments.

Deuxièmement, le pH du sol doit être compris dans une certaine fourchette pour que les éléments nutritifs puissent être libérés des particules du sol.

Troisièmement, la température du sol doit se situer dans une certaine plage pour que l’absorption des éléments nutritifs se produise.

Quatrièmement, les éléments nutritifs doivent se trouver dans la rhizosphère pour être accessibles aux racines.

La plage optimale de température, de pH et d’humidité diffère en fonction des espèces de plantes. Par conséquent, il se peut que les éléments nutritifs soient physiquement présents dans le sol, mais qu’ils ne soient pas disponibles pour les plantes. Des connaissances sur le pH du sol, sa texture et son histoire peuvent être utiles pour prédire les éléments nutritifs susceptibles de manquer.

D’autre part, lorsqu’ils sont absorbés en quantités excessives, les éléments nutritifs peuvent être toxiques pour les plantes. Le plus souvent, un tel excès se manifeste par des symptômes de brûlures dues au sel comprenant le brunissement du pourtour des feuilles : entouré d’une fine auréole jaune, le tissu foliaire reste vert ; la zone brunâtre, aussi appelée nécrose, se développe du bout de la feuille vers sa base, tout au long de son bord.

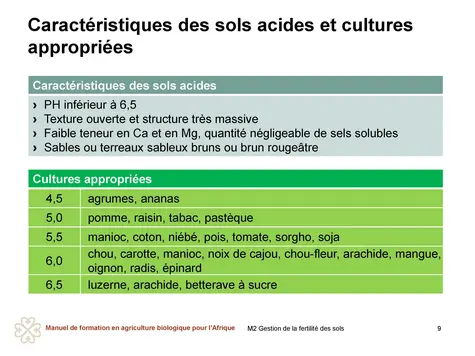

Sol au pH neutre

Le pH du sol, son acidité ou son alcalinité, joue un rôle central dans la disponibilité des nutriments dans le sol, appelée solubilité des éléments nutritifs. En Afrique, à peu près un tiers des sols sont acides ou sujets à l’acidité et un autre tiers est soit salin soit alcalin ; les deux types de sol sont difficiles à gérer. Les plantes diffèrent dans leur sensibilité face à un pH faible ou élevé : certaines peuvent supporter un niveau de pH plutôt faible ou le préfèrent même, d’autres préfèrent un niveau élevé.

Les sols ayant un pH inférieur à 6,5 qui peuvent être améliorés grâce au chaulage peuvent être considérés comme des sols acides. Lorsque le potassium, le calcium et le magnésium sont lessivés du sol, celui-ci devient acide. Cela peut se produire lorsque de grandes quantités d’eau de pluie (ou d’irrigation) emportent les éléments nutritifs ou que beaucoup d’engrais minéraux azotés sont utilisés.

Dans les sols acides, les racines des plantes ne se développent pas normalement à cause des ions d’hydrogène toxiques. Le phosphore est immobilisé et sa disponibilité est réduite. La plupart des activités des organismes bénéfiques tels que les bactéries du genre Azotobacter et les rhizobiums (bactéries qui forment des nodosités sur les racines des légumineuses) sont affectées lorsque l’acidité augmente. Sous conditions acides, les bactéries fixent moins d’azote et décomposent moins de matière organique ; il en résulte une moindre disponibilité des nutriments.

L’apport de chaux ou de compost ayant un pH élevé (8) aidera à neutraliser l’acidité et à augmenter le pH du sol, afin d’optimiser la disponibilité des nutriments.

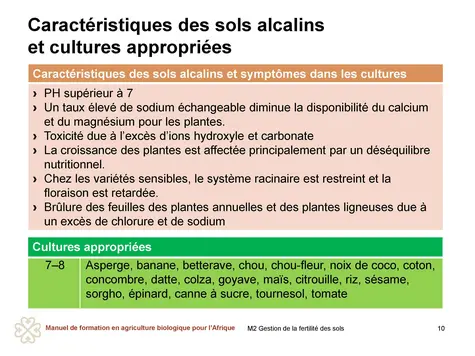

Les sols alcalins présentent une forte concentration de sodium échangeable et un pH élevé. Les terres irriguées à faible drainage peuvent conduire à la formation de sols alcalins. Dans les régions côtières, si le sol contient des carbonates, la pénétration de l’eau de mer conduit à la formation d’un sol alcalin en raison du dépôt de carbonate de sodium.

Le pH des sols alcalins peut être corrigé par l’apport de gypse : pour chaque milliéquivalent de sodium échangeable par 100 g de sol, environ 1,7 tonne de gypse doit être ajouté par acre de terre. S’il faut 3 tonnes par acre, l’application doit se faire en une dose. Si le besoin s’élève à 5 tonnes ou plus par acre, l’application doit se faire en trois doses séparées. L’application de mélasses ou la culture d’engrais verts et leur incorporation dans le champ peuvent également aider à corriger un sol alcalin.

Structure friable

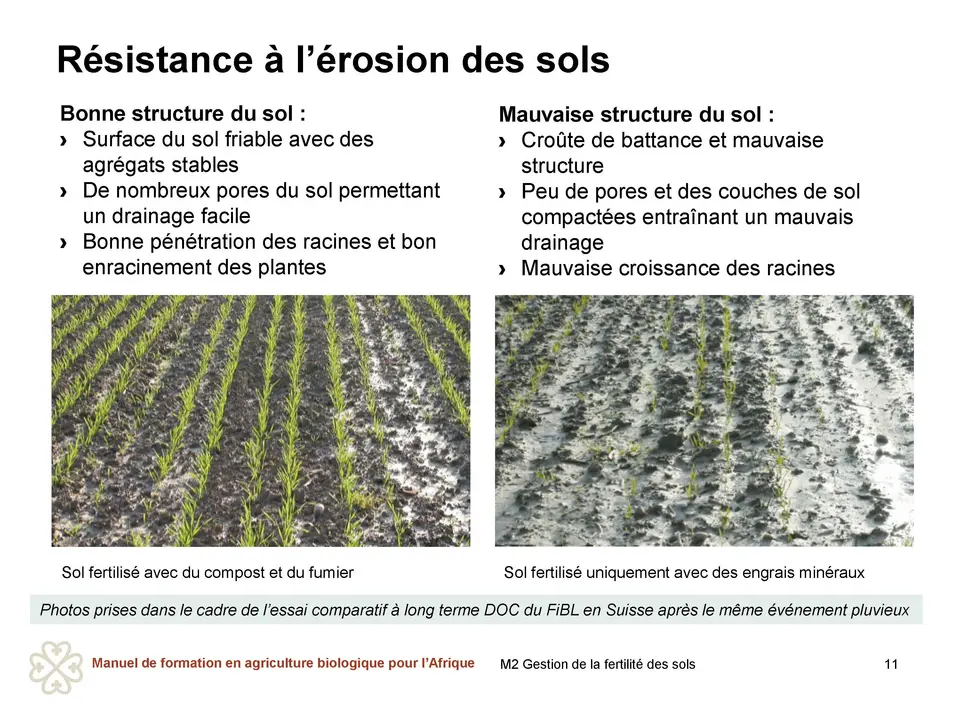

Les racines des plantes préfèrent un sol à structure friable, comme du pain bien fait. Un tel sol est bien aéré et les racines des plantes y pénètrent facilement. Cela leur permet de se développer en largeur et en profondeur et d’accéder ainsi à davantage de nutriments, ce qui favorise leur croissance.

L’agrégation du sol constitue elle aussi un indicateur important de sa maniabilité. Les sols ayant une bonne agrégation sont dits « bons à cultiver ». Une bonne structure du sol contribue en outre à la réduction de l’érosion de la couche arable, puisque l’eau s’infiltre plus facilement dans le sol et les agrégats résistent aux gouttes d’eau.

Forte activité biologique

Même si nous ne pouvons pas voir la plupart des organismes du sol au travail, la majorité d’entre eux sont très importants pour la qualité et la fertilité des sols. Ils contribuent à transformer les résidus de culture et les engrais organiques en matière organique du sol, à améliorer la santé des plantes en luttant contre les organismes nuisibles et pathogènes, et à libérer les nutriments contenus dans les particules minérales. Une forte activité biologique est un indicateur de sol fertile.

La majorité des organismes du sol préfèrent les mêmes conditions que les racines des plantes : des conditions humides, des températures modérées, de l’air et de la matière organique répondent idéalement à leurs besoins. Ils sont, pour la plupart, très sensibles aux changements de température et d’humidité du sol. Leur activité est généralement faible lorsque les sols sont secs, très humides ou trop chauds. Lorsqu’un sol est tassé, asséché, desséché par le soleil ou qu’il est pauvre en matière organique, il devient dur comme du béton, et les organismes du sol ne peuvent pas bien travailler. Même les bactéries, aussi minuscules soient-elles, ne peuvent être actives dans un sol mort. Une bonne circulation de l’air dans le sol est essentielle pour leur développement. Leur activité est plus intense dans les sols humides et chauds, lorsque la « nourriture » est disponible.

Évaluation de la fertilité des sols

Analyse des sols

Pour en savoir plus sur la fertilité de leurs sols, les agricultrices et agriculteurs peuvent juger utile de faire analyser des échantillons de sol dans un laboratoire. Toutefois, l’analyse du sol ne présente souvent qu’un intérêt limité, puisque l’absorption des nutriments dépend de nombreux facteurs, dont l’activité biologique. Tandis que l’analyse du sol peut donner de bons résultats pour les sols fertilisés à l’aide d’engrais minéraux, l’activité accrue des organismes du sol dans les terres cultivées en bio peut se traduire par une meilleure disponibilité des nutriments, affectant la pertinence et l’exactitude des résultats d’une analyse. En outre, la teneur en azote du sol varie considérablement en seulement quelques jours, si bien que la quantité d’azote présente dans l’échantillon dépend fortement du moment du prélèvement.

L’analyse chimique du sol peut s’avérer utile pour examiner le niveau d’acidité du sol (pH) ou pour détecter les carences ou les toxicités d’éléments nutritifs comme le phosphore (P), le potassium (K) ou le zinc (Zn). Pour les agricultrices et agriculteurs biologiques, il peut être particulièrement intéressant de connaître et de suivre la teneur en matière organique du sol (carbone organique, Corg). Pour un sol ayant présenté des problèmes tels que de faibles rendements pendant plusieurs années consécutives, les analyses classiques portant sur le P, le pH et le Corg peuvent certainement donner des indications quant aux mesures à prendre pour améliorer la fertilité des sols.

Les analyses chimiques portant sur les résidus de pesticides s’avèrent extrêmement compliquées, puisqu’il faut savoir quel pesticide rechercher ; de plus, une telle analyse s’avère très coûteuse. Les tests physiques relatifs à la capacité de rétention d’eau ou à la structure du sol peuvent fournir des informations non négligeables, mais les échantillons doivent être prélevés avec beaucoup de précaution. L’analyse biologique de l’activité des organismes du sol doit être effectuée dans des laboratoires équipés à cet effet, ce qui revient assez cher.

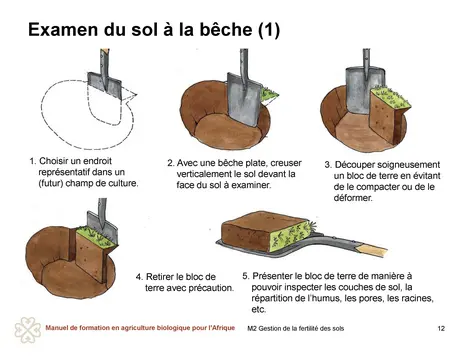

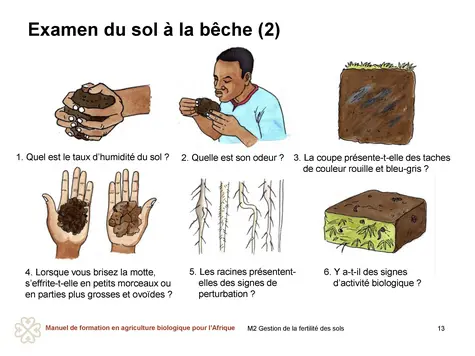

Lorsqu’ils ont recours à des analyses du sol, les agriculteurs et agricultrices doivent s’assurer que les aspects pertinents soient examinés et que les résultats de l’analyse soient sérieusement discutés avec un·e agent·e de vulgarisation. Pour la plupart des agricultrices et agriculteurs africains, il peut être plus sensé d’effectuer un test à la bêche et de réaliser un profil de sol pour mieux comprendre leurs terres, et d’investir dans la fertilité des sols en général.

Les agent·es de vulgarisation doivent encourager les agricultrices et agriculteurs à observer l’activité des organismes du sol qui décomposent la matière végétale ainsi que le sort de la matière végétale décomposée. Ces observations peuvent faire partie du test à la bêche, mais elles peuvent aussi être une première étape pour reconnaître le sol comme étant un écosystème vivant et actif.

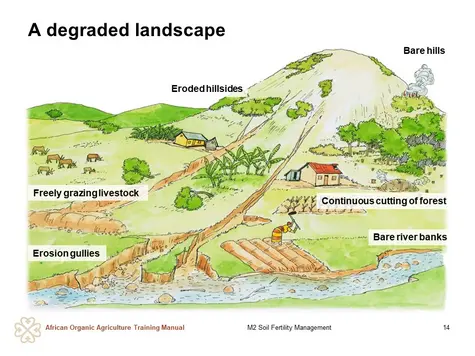

État général de fertilité des sols africains

L’Afrique présente une grande variété de sols et de conditions climatiques. La fertilité de ses sols est par nature faible, puisqu’ils se sont formés à partir de roches mères pauvres, qu’ils sont vieux et n’ont pas connu de rajeunissement volcanique. En plus de leur faible fertilité naturelle, environ 65 % des terres arables en Afrique sont dégradées en raison de l’érosion hydrique et éolienne, de la perte d’éléments nutritifs, de la détérioration physique et de la salinisation. La fertilité des sols varie fortement au niveau des fermes, d’un champ à l’autre, et presque aussi fortement au niveau local qu’au niveau continental.

Plusieurs tentatives ont été faites pour gérer et développer la fertilité des sols africains. Pendant les années 1960 et 1970, la fertilité des sols agricoles était maintenue grâce à des jachères de 10 ans ou plus. En raison de la raréfaction des terres, cette pratique n’est cependant plus d’actualité. À l’époque, on défendait l’utilisation judicieuse d’intrants externes tels que les engrais minéraux, la chaux, l’eau d’irrigation et les semences céréalières améliorées, parce que l’on croyait qu’elle permettait d’alléger les contraintes associées à la production agricole. Toutefois, à la différence de l’Asie et de l’Amérique latine, où l’application de ces technologies a stimulé la production agricole, entraînant la « révolution verte », dans le cas de l’Afrique, cela n’a pas fonctionné. En cause, la diversité des systèmes agroécologiques et autres systèmes de culture, la variabilité de la fertilité des sols, la faiblesse des dispositions institutionnelles et l’échec des politiques. Le paradigme de l’agriculture durable à faible apport d’intrants externes (LEISA) a été défendu dans les programmes de recherche et de développement des années 1980. Ce paradigme prônait de passer de l’utilisation exclusive d’intrants externes à un apport limité d’intrants externes associé à une utilisation optimale des ressources disponibles au niveau local. Néanmoins, le manque de ressources organiques et la forte intensité de travail liée à l’approche LEISA ont conduit à un changement dans la gestion de la fertilité des sols. Un progrès notable a également été enregistré dans l’utilisation combinée des engrais organiques et minéraux au milieu des années 1980 et dans les années 1990. Toutefois, il reste de nombreux défis à relever dans la gestion de la fertilité des sols.

De nos jours, la plupart des sols africains sont pauvres en matière organique en raison des labours répétés, de l’érosion de la couche arable, de la monoculture et du manque ou de l’apport insuffisant de matières organiques. Ces sols sont caractérisés par une faible capacité à retenir les éléments nutritifs et à les fournir aux plantes, un fort potentiel de lessivage de l’azote et de fixation des phosphates, une capacité de rétention d’eau faible à moyenne, une faible structure et une carence en éléments nutritifs mineurs.

Défis associés aux engrais minéraux

- Les éléments nutritifs contenus dans les engrais minéraux sont très solubles, faciles à absorber par les plantes, mais aussi facilement lessivés hors du sol (surtout l’azote). Ils doivent être appliqués avec prudence, afin de ne pas finir par polluer les courants d’eau ou les nappes phréatiques, pollution qui cause des problèmes de santé chez les humains. Les nitrates que l’on trouve dans les eaux de puits, par exemple, sont connus pour causer la méthémoglobinémie ou « syndrome du bébé bleu », une maladie caractérisée par un manque d’oxygène dans le sang.

- Lorsque les plantes reçoivent les éléments nutritifs sous forme d’engrais minéraux à travers l’eau du sol, elles sont contraintes de pousser rapidement, les rendant vulnérables aux maladies et aux ravageurs. D’autre part, lorsque les éléments nutritifs sont fournis à travers l’activité biologique liée au processus de décomposition ou l’humus, par exemple, le flux de nutriments est lent (bien que les nutriments soient solubles dans l’eau) et l’approvisionnement est plus continu comparativement aux engrais minéraux, dont les éléments nutritifs ne sont disponibles que pour une courte période.

- Les engrais minéraux tels que les engrais ammoniacaux sont des sels qui peuvent contribuer à neutraliser l’alcalinité du sol. Toutefois, dans les sols africains rouges, acides et infertiles, en climats arides et semi-arides, les engrais ammoniacaux contribuent à l’acidité, augmentant ainsi les problèmes liés à la nutrition des plantes.

- Les engrais minéraux sont très chers pour la plupart des agricultrices et agriculteurs en Afrique. Les fermiers qui contractent un prêt pour acheter des intrants agricoles comptent sur une bonne récolte pour rembourser le crédit. Le remboursement devient un problème lorsque les récoltes sont mauvaises pour d’autres raisons ou que les rendements sont faibles.

- Le recours aux engrais minéraux ne permet pas d’arrêter la dégradation continue des sols africains, car ces engrais agissent uniquement sur la fraction minérale du sol. Leur utilisation exclusive ne tient pas compte du rôle et du potentiel de la matière organique du sol et de la nécessité de mettre en œuvre des mesures de conservation du sol pour maintenir sa fertilité.

Facteurs influençant l’amélioration de la fertilité des sols en Afrique subsaharienne

L’amélioration à long terme des sols peut constituer un défi en raison des circonstances suivantes :

- Croyances culturelles et thématiques des premières vulgarisations: la manière dont les terres ou les sols sont gérés dans de nombreuses régions d’Afrique est profondément ancrée dans les croyances culturelles. Voici quelques pratiques communes qui ne sont généralement pas bonnes pour la fertilité des sols : la coupe des arbres, le brûlage des buissons et des résidus de culture et le labour profond du champ entier. Certaines pratiques avaient vu le jour suite aux tout premiers messages de vulgarisation et ne sont pas des croyances culturelles en soi. Par exemple, longtemps auparavant, les agents de vulgarisation recommandaient d’avoir un champ propre, sans arbres ; néanmoins, les agriculteurs avaient pratiqué une forme d’agroforesterie où ils avaient l’habitude d’épargner quelques arbres. Autre exemple, dans certains pays africains, la pratique consistant à couper et brûler les résidus de cultures telles que le coton et le tabac constitue une mesure réglementaire de lutte préventive contre les ravageurs et les maladies.

- Communautés migrantes: pour les communautés en perpétuel déplacement comme les éleveurs et agriculteurs nomades, la protection du sol représente un véritable défi. Ces communautés se déplacent dans de nouvelles régions, coupent tous les arbres et brûlent les brousses pour mettre en place des cultures ou faire paître des animaux pendant deux à quatre saisons. Lorsque le sol devient moins productif, les communautés se déplacent dans une nouvelle région. Puisque ces communautés ne restent pas longtemps dans une région donnée, elles manquent de motivation pour entreprendre des mesures de conservation des sols.

- Régimes fonciers: la plupart des agricultrices et agriculteurs ne possèdent pas les terres qu’ils exploitent : il s’agit soit de terres détenues de manière coutumière soit de terres louées. De tels régimes fonciers, qui n’offrent aucune sécurité à l’agriculteur, constituent un obstacle majeur à la conservation des sols. Les agricultrices et agriculteurs se trouvant dans de telles situations ne sont pas incités à investir dans des mesures de conservation des sols, surtout si la location est à court terme. Dans certains cas, les agriculteurs ne sont pas autorisés à planter des cultures à long terme comme les arbres.

- Rareté des matières organiques: au cours de la préparation des terres, les matériaux provenant des buissons taillés, des résidus de culture et des mauvaises herbes sont brûlés pour dégager la voie pour la bêche ou la charrue, alors qu’ils pourraient faire de bons paillis. De nombreuses utilisations sont faites des résidus de culture : ils servent de fourrage pour les animaux, de matériau pour les toitures et les clôtures, de combustible pour la cuisine ou sont récupérés pour produire du savon à partir de leurs cendres. Parfois, même les bouses de vache sont séchées et utilisées comme combustible pour la cuisson des repas. Une telle compétition pour les matières organiques pour les différents besoins domestiques limite la disponibilité de ces matières pour les besoins de conservation des sols. La rareté des matières organiques est plus marquée dans les climats secs.

- Besoins en combustibles: la plupart des ménages africains utilisent et produisent du bois de chauffage ou du charbon de bois pour couvrir leurs besoins en combustibles et leurs besoins financiers. Par conséquent, beaucoup de forêts et d’arbres individuels ont été abattus, rendant les terres vulnérables à la dégradation.

- Forte densité de la population: Ll’accroissement de la population a pour effet l’intensification de l’utilisation des terres, intensification qui exerce une pression croissante sur les terres marginales telles que les forêts, les zones humides et les pentes raides et entraîne des défis liés à la fragmentation des terres. De telles circonstances rendent l’amélioration des sols très difficile.

- Changement climatique: les températures élevées et la pénurie d’eau alternant avec une grande variabilité interannuelle et une répartition inégale des pluies dans l’espace et dans le temps causent de sévères sécheresses et inondations dans certaines régions. Ces conditions conduiront à une réduction des surfaces adaptées à l’agriculture intensive. En outre, le manque d’eau limite la croissance des cultures et étant donné l’imprévisibilité des pluies, le semis en temps voulu et la mise en place des cultures sont laborieux. Outre son effet négatif sur la croissance des cultures, l’élévation de la température du sol accélère le processus de dégradation des sols. Ces facteurs climatiques difficiles, associés à une mauvaise gestion ont réduit la fertilité des sols en contribuant à l’érosion et à une dégradation générale des sols et de l’eau.

- Utilisation inadéquate d’engrais synthétiques: les agricultrices et agriculteurs n’ont ni accès aux engrais ni les moyens de les acheter en raison des prix élevés résultant de l’arrêt des subventions, des coûts de transaction, du manque d’infrastructures, du faible développement du marché et du manque d’accès aux établissements de crédit. En outre, l’utilisation d’engrais minéraux en Afrique est limitée par le faible rendement des cultures dû au manque d’eau ou à l’approvisionnement excessif en eau, au compactage des sols, à l’application inappropriée des engrais et à la faible teneur en matière organique des sols. Les engrais phosphatés sont souvent peu disponibles pour les cultures, puisqu’ils sont facilement immobilisés dans certains sols. Les engrais minéraux ne suffisent pas à maintenir la productivité des sols, car ils ont très peu d’effet sur la structure des sols, leur résistance à l’érosion, leur rétention de l’humidité et leur activité biologique.

- Faible disponibilité des amendements et engrais organiques: l’application de sources organiques de nutriments telles que le fumier et le compost fournit non seulement des éléments nutritifs aux cultures présentes et futures, mais améliore aussi la qualité physique, chimique et biologique des sols. Sur la plupart des fermes, la disponibilité de fumier ou de matériaux organiques pour faire du compost est faible et l’accès aux amendements et engrais organiques provenant des fermes ou industries voisines est très limité. Une meilleure disponibilité et une utilisation intégrée des engrais de ferme et d’engrais organiques et minéraux externes abordables peuvent contribuer significativement à l’augmentation de la productivité et de la résilience des fermes.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?