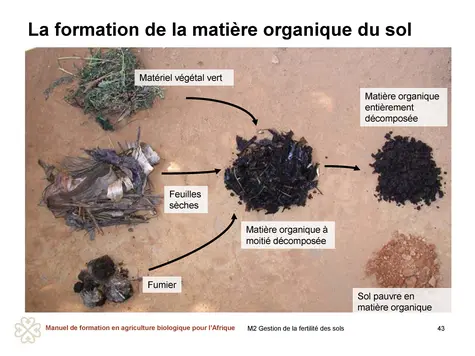

Lorsque de la matière végétale et du fumier sont incorporés dans le sol, ils sont décomposés et partiellement transformés en humus. L’humus assure plusieurs fonctions :

- Il sert de réservoir d’éléments nutritifs, lesquels sont fournis aux plantes de manière homogène, contribuant à une bonne santé des cultures. La matière organique du sol constitue la principale réserve d’éléments nutritifs pour les plantes hormis l’azote issu de la fixation symbiotique.

- L’humus augmente la capacité de rétention d’eau du sol, puisqu’il agit comme une éponge pouvant absorber et retenir jusqu’à 90 % de son poids en eau.

- Il contribue à la formation d’agrégats stables comportant des particules d’argile, qui améliorent la structure du sol et augmentent, par conséquent, l’infiltration de l’eau, rendant ainsi le sol plus résistant à l’érosion. Une meilleure structure du sol favorise également la croissance des racines.

- L’humus améliore la capacité d’échange cationique, qui influence la capacité du sol à retenir les nutriments et évite son acidification.

- Il accroît l’activité biologique du sol, améliorant ainsi la mobilité des éléments nutritifs issus de sources biologiques et minérales et la décomposition des substances toxiques.

- L’humus favorise la colonisation mycorhizienne, améliorant ainsi l’approvisionnement en phosphore.

- Le compost peut tuer les pathogènes transmis par le sol une fois épandu.

En agriculture biologique, la nutrition des plantes repose sur une bonne gestion de l’humus. Pour bien gérer la matière organique du sol, il faut disposer de connaissances de base sur sa dynamique. En combinaison avec l’humidité et la température élevée, l’aération du sol crée des conditions favorables aux organismes du sol et accroît l’activité biologique, augmentant ainsi la décomposition de la matière organique dans le sol. Dans des conditions sèches et fraîches, l’activité biologique du sol est fortement réduite, ce qui conduit à un ralentissement ou même à un arrêt des processus de transformation. La gestion de la teneur en matière organique du sol et de la nutrition des plantes implique de savoir quand et comment gérer la température, l’oxygène et les conditions d’humidité du sol et interférer (ou ne pas interférer) pour stimuler ou réduire la décomposition ou la formation de la matière organique du sol. Le travail excessif du sol, par exemple, stimule la décomposition de la matière organique du sol, tandis que le refroidissement du sol dû à une couverture végétale la ralentit.

L’augmentation de la teneur en matière organique du sol est un processus de longue haleine, mais l’investissement dans ce domaine est très bénéfique pour la production de cultures vivrières et de fourrages, et contribue à obtenir des rendements plus élevés et plus sûrs.

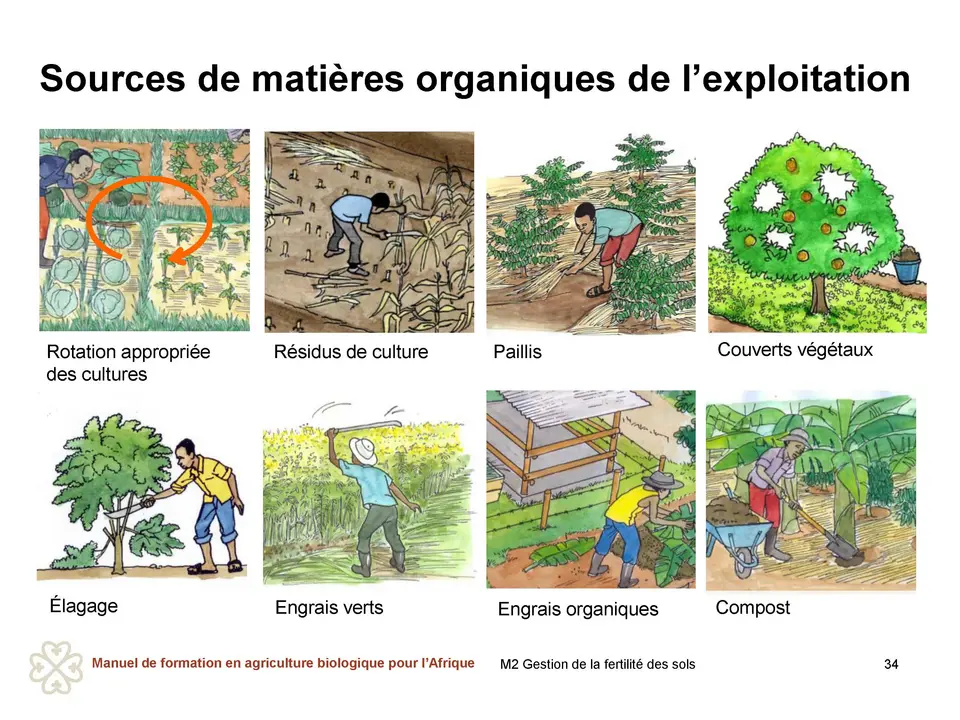

Il existe différentes manières de maintenir ou d’augmenter la teneur en matière organique du sol :

- Les engrais verts, principalement des légumineuses, sont cultivés pour la quantité de biomasse qu’ils produisent. On les coupe avant qu’ils ne fleurissent et on les incorpore au sol.

- Les couverts végétaux tels que le pois mascate, les espèces du genre Tithonia, le lablab et autres sont cultivés en tant que paillis vivants. S’ils font trop de concurrence à la culture principale, on les coupe régulièrement.

- Les paillis à base de matériaux difficiles à composter ou ligneux comme les résidus de culture secs ou les engrais verts arrivés à maturité peuvent, à long terme, contribuer à une lente augmentation de la teneur en matière organique du sol.

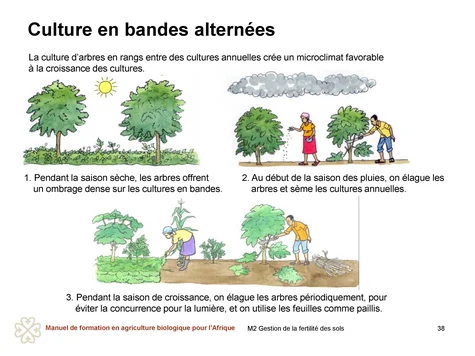

- Les arbres et les arbustes agroforestiers peuvent être plantés dans les champs cultivés, où ils sont régulièrement élagués et où les branches sont utilisées comme paillis. Ils peuvent être également plantés en bordure des champs ou dans les jachères.

- Les résidus des cultures récoltées, sous forme d’enveloppes, de feuilles, de racines, d’épluchures, de branches et de brindilles, doivent être retournés aux champs soit comme compost, soit comme paillis, soit pour être incorporés au sol.

- Selon la situation financière de la ferme, on peut acheter des matériaux supplémentaires issus de la transformation des produits agricoles tels que les copeaux de bois, les parches de café ou les balles de riz ou provenant de l’industrie alimentaire comme les tourteaux.

- L’intégration dans la ferme de bétail aide à augmenter rapidement la teneur en matière organique du sol, à condition que les excréments des bêtes et la litière soient convenablement recyclés.

La quantité de matière organique apportée au sol et sa qualité influencent la teneur en matière organique du sol. Un apport régulier en matière organique offre les meilleures conditions pour une nutrition équilibrée des plantes. Selon les estimations, il faut 8,5 tonnes de biomasse par hectare et par an dans les climats tropicaux humides, 4 tonnes dans les climats subhumides et 2 tonnes dans les climats semi-arides pour maintenir la teneur en carbone du sol à 2, 1 et 0,5 %, respectivement.

Le brûlage des résidus organiques et de la biomasse morte (comme les cultures laissées dans un champ) constitue un crime contre l’environnement. Tous les bénéfices qui peuvent dériver de l’incorporation au sol de la matière organique sont perdus et, lorsque la matière végétale est brûlée, l’atmosphère est polluée. Les cendres contiennent des éléments nutritifs qui sont directement accessibles aux plantes ; toutefois, de grandes quantités de carbone, d’azote et de soufre sont libérées sous forme de gaz et sont perdues. En outre, les nutriments contenus dans les cendres sont facilement lessivés dès la première pluie. Par ailleurs, le brûlage nuit aux insectes utiles et aux organismes du sol.

Identification des sources de biomasse

La majorité des agricultrices et agriculteurs sont loin d’exploiter le potentiel de production à la ferme d’intrants organiques pour le sol. Pour assurer la viabilité à long terme de l’exploitation, il peut être essentiel de connaître les potentiels des ressources propres à la ferme. Ces ressources contribuent, en effet, à diminuer les dépenses liées à l’achat de matières organiques comme le fumier ou les engrais minéraux. Au lieu d’acheter des intrants agricoles, les agricultrices et agriculteurs peuvent consacrer une partie de leurs économies à l’achat de semences d’engrais verts ou de plantes fourragères ou encore du bétail.

En raison d’une propriété foncière limitée et d’un manque de bétail, certains agriculteurs sont incapables de produire des quantités suffisantes d’engrais verts et de compost. Ces agriculteurs dépendront de sources externes de matières organiques pour maintenir la fertilité de leurs sols.

Exercice de groupe proposé : Identification des sources locales de biomasse

Identifier les sources agricoles de biomasse dans le contexte local, qui peuvent être utilisées pour la gestion de la fertilité des sols.

- Le fumier animal est-il disponible ? Si oui, comment est-il utilisé ?

- Les résidus de récolte sont-ils recyclés sur le terrain ? Ou sont-ils donnés au bétail et recyclés en fumier ? Ou sont-ils compostés ?

- Les agriculteurs cultivent-ils des engrais verts ?

- Y a-t-il d'autres sources de biomasse qui sont restées inutilisées jusqu'à présent, comme les tailles des légumineuses, les nutriments des étangs à poissons ou autres ?

- Existe-t-il à proximité des sources de sous-produits organiques ou de déchets issus de la transformation des aliments, tels que les gâteaux de graines, la farine de poisson ou la farine d'os, qui pourraient être utilisés ?

- Existe-t-il des producteurs de compost à grande échelle dans la région ?

- Existe-t-il une source de déchets issus du traitement des cultures, comme la pulpe de café ?

Discuter avec les agriculteurs des possibilités et des contraintes liées à l'augmentation de l'apport de matières organiques aux sols en utilisant plus efficacement les sources de biomasse propres à l'exploitation, en augmentant la production propre d'intrants organiques pour la fertilité des sols, ou en introduisant des intrants provenant de sources proches. Préciser si les agriculteurs ont la capacité ou l'intérêt d'acheter de la biomasse d'origine animale ou des engrais organiques commerciaux.

Défis et contraintes

La culture d’engrais verts consiste à faire pousser des plantes essentiellement dans le but d’incorporer leur biomasse dans le sol pour fournir de la « nourriture organique » au sol afin d’augmenter sa teneur en nutriments et, par conséquent, sa fertilité. Les termes « couverts végétaux » et « engrais verts » sont quasiment synonymes. Tandis que l’objectif principal de la culture de couverts végétaux est de couvrir le sol d’une couverture végétale basse pour le protéger du soleil et de la pluie ainsi que pour étouffer les mauvaises herbes, les engrais verts sont principalement cultivés dans le but de produire un maximum de biomasse.

Les engrais verts jouent un rôle clé en agriculture biologique. Ils constituent une source importante de nourriture pour les organismes du sol et, par conséquent, de nutriments pour la culture suivante. Il s’agit d’engrais produits à la ferme, ce qui fait d’eux une alternative bon marché aux engrais achetés. Les engrais verts complètent bien les fumiers et sont de grande valeur dans les fermes où ces derniers se font rares. Si leurs avantages sont suffisamment importants, les engrais verts peuvent fournir une incitation à abandonner les pratiques traditionnelles néfastes telles que le brûlage des résidus de culture ou le pâturage pendant la saison sèche.

En Afrique, le potentiel des engrais verts n’est pas suffisamment exploité. Dans certaines régions, les agricultrices et agriculteurs cultivent depuis longtemps des engrais verts dans le cadre de leurs systèmes agricoles traditionnels, par exemple en semant des légumineuses et des composées dans les champs de millet en cours de maturation. Dans d’autres régions, les agricultrices et agriculteurs ramassent des feuilles d’arbres et les incorporent au sol des terres arables. Bien que les légumineuses à graines, en particulier le niébé, soient largement présentes dans les systèmes de culture traditionnels, peu d’agricultrices et d’agriculteurs utilisent les légumineuses pour gérer la fertilité des sols. Les légumineuses ne sont généralement cultivées que dans des systèmes de production relativement intensifs, où les agriculteurs sont orientés vers les marchés. La plupart des agricultrices et agriculteurs africains, qui pratiquent une agriculture de subsistance, ne cultivent des légumineuses que si elles fournissent des aliments précieux. Défis et contraintes liés à la culture d’engrais verts :

- Si la culture d’engrais verts n’est pas adoptée à une échelle plus large en Afrique, c’est parce que de nombreux agriculteurs et agricultrices dépendent des récoltes et ont besoin que toutes les plantes cultivées produisent des aliments commercialisables tels que les céréales. Tandis qu’on laisse pousser les légumineuses cultivées pour leurs graines jusqu’à ce qu’elles arrivent à maturité, les engrais verts sont idéalement « récoltés » lorsqu’ils sont encore verts et qu’ils ont produit une biomasse maximale.

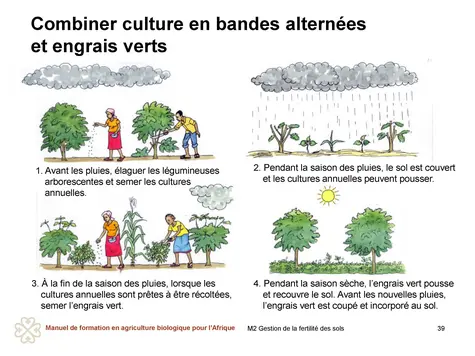

- Malgré les avantages que présentent les engrais verts, beaucoup d’agricultrices et d’agriculteurs ne peuvent pas se permettre d’abandonner des terres cultivées pour faire pousser un amendement du sol sur une partie ou la totalité d’un champ en raison de la rareté des terres agricoles. Les légumineuses ne sont cultivées dans le cadre d’une rotation que si le bénéfice supplémentaire qu’elles apportent est très élevé, par exemple si elles peuvent être utilisées en tant que fourrage ou commercialisées. La culture d’engrais verts parmi les cultures traditionnelles en lignes (cultures intercalaires) est plus courante, car elle permet de cultiver des engrais verts sans réduire la surface de terres disponible pour d’autres cultures. Parfois, les engrais verts sont intercalés entre la culture principale lorsque la récolte de celle-ci rapproche. Cette pratique, appelée culture en relais, permet d’éviter la concurrence entre la culture principale et l’engrais vert, puisque ce dernier se développe principalement pendant la saison sèche. D’autres fois, les engrais verts, par exemple le pois sabre ou le pois mascate, sont cultivés en bandes.

- L’eau peut être considérée comme le facteur limitant de la culture d’un engrais vert dans les climats arides et semi-arides. Néanmoins, le fait est que la culture d’engrais verts nécessite beaucoup moins d’eau que la production de compost. Les plantes cherchent l’eau elles-mêmes et profitent de l’eau de pluie disponible.

- La culture d’engrais verts engendre du travail supplémentaire.

- Surtout au début, les semences peuvent ne pas être facilement disponibles.

Exercice de groupe proposé : Évaluation des approches alternatives à la production de biomasse

Discuter des approches alternatives à la production de biomasse ou de compost pour l'amélioration de la fertilité des sols :

- La production de grandes quantités d'engrais verts pour la vente en tant qu'aliments pour le bétail ou la production de compost par des agriculteurs individuels.

- Production de compost commercial en vrac sur des sites stratégiques, par exemple à proximité de systèmes d'irrigation.

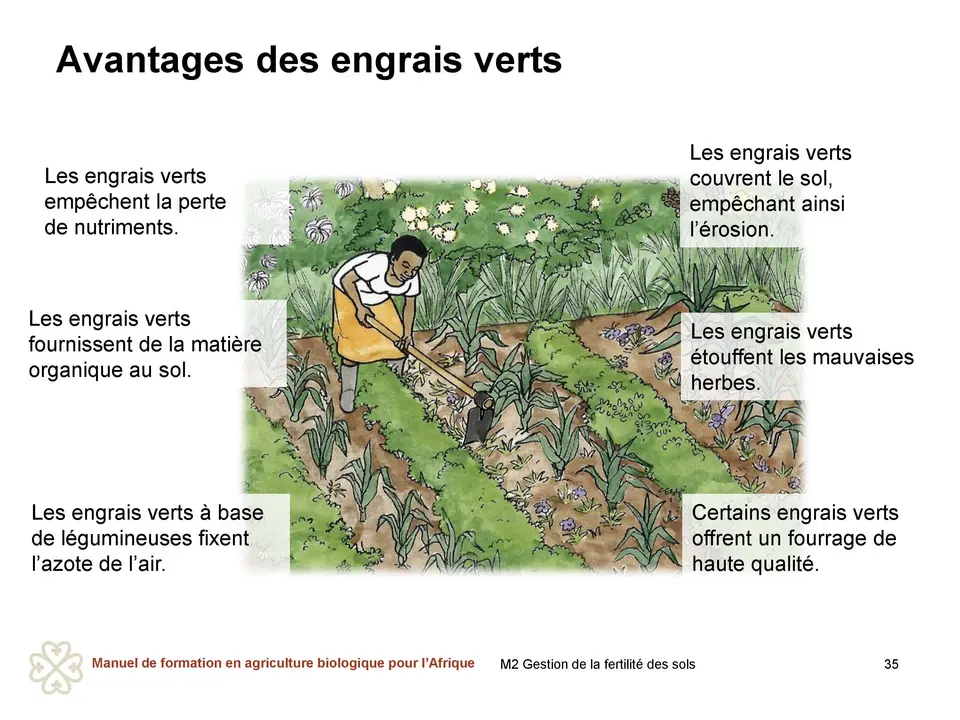

Avantages des engrais verts

- Recyclage des éléments nutritifs. Les engrais verts contribuent au recyclage des éléments nutritifs. Lorsqu’ils sont cultivés pendant la saison des pluies, ils permettent d’éviter que les éléments nutritifs ne soient lessivés du sol. Ils absorbent les éléments nutritifs, les stockent dans leur biomasse et les libèrent lorsqu’ils sont « récoltés » et décomposés dans le sol, les rendant disponibles pour la culture suivante. Afin d’empêcher la perte d’éléments nutritifs, il est indispensable de couper les engrais verts au bon moment.

- Production de biomasse. Lesengrais verts fournissent au sol de grandes quantités de biomasse fraîche. Une fois incorporée dans le sol, cette matière est facilement décomposée par les organismes du sol en l’espace d’environ deux semaines dans des conditions humides et chaudes. La plupart des éléments nutritifs sont alors facilement disponibles pour les plantes. Un petit pourcentage de la biomasse est transformé en matière organique stable du sol, contribuant à améliorer la structure du sol, son aération, son drainage et sa capacité de rétention d’eau et de nutriments.

- Fixation de l’azote. Les légumineuses et autres plantes fixatrices d’azote peuvent fournir des quantités considérables d’azote au sol et sont particulièrement bénéfiques. Cependant, les légumineuses ne contribuent pas de manière significative à l’augmentation de la teneur en azote du sol lorsque leurs graines et résidus sont utilisés pour l’alimentation humaine et/ou animale. Les bilans nutritifs sont négatifs lorsque la biomasse ou les résidus des légumineuses sont brûlés ou complètement retirés des champs où les plantes sont cultivées. Il importe donc de s’assurer que tous les résidus des légumineuses ou une partie de ceux-ci restent dans les champs, si l’on veut maintenir la teneur en matière organique du sol. Lorsque les légumineuses sont associées à des céréales, ces dernières peuvent absorber une partie de l’azote fixé par les légumineuses adjacentes. Cependant, l’évaluation des systèmes de culture traditionnels en Afrique a montré qu’il est de loin plus rentable d’alterner légumineuses et céréales que de les associer..

- Prévention de l'érosion des sols. Les engrais verts permettent d’éviter que le sol ne soit emporté par le vent ou la pluie en fournissant une couverture végétale pendant leur croissance et un système racinaire qui stabilise le sol. En contribuant à augmenter la teneur en humus du sol, ils contribuent également à une meilleure structure du sol, améliorant ainsi l’infiltration de l’eau et réduisant la propension du sol à être emporté par les eaux de ruissellement.

- Lutte contre les mauvaises herbes. La plupart des engrais verts sont des plantes à croissance rapide qui forment une couverture végétale dense. Ils étouffent les mauvaises herbes et permettent ainsi d’économiser du temps et de la main-d’œuvre qui seraient autrement nécessaires pour lutter contre ces dernières. Les engrais verts qui donnent une épaisse couche de paillis sec à la fin de leur cycle de vie peuvent offrir des conditions favorables au semis de la cuture suivante sans qu’il soit nécessaire de désherber le champ ou de préparer le sol.

- Fourrage de haute qualité. Certains engrais verts peuvent fournir des quantités généreuses de fourrage riche en protéines pour le bétail. Ce fourrage peut être particulièrement précieux s’il est disponible pendant les derniers mois de la saison sèche. D’une part, la valeur de l’engrais vert pour l’amélioration de la fertilité du sol est réduite si les parties aériennes des plantes sont utilisées comme fourrage. D’autre part, le bétail produira du fumier, qui peut être de grande valeur s’il est géré convenablement.

- Pas de transport. les engrais verts sont le plus souvent cultivés sur le terrain et n’ont généralement pas besoin d’être transportés, contrairement au compost et aux autres engrais organiques.

Les engrais verts sont probablement les mieux adaptés pour fournir des quantités adéquates de biomasse et d’azote aux terres arables. Cependant, lorsqu’ils sont utilisés comme seule mesure de gestion de la fertilité des sols, ils peuvent ne pas suffire à maintenir ou même améliorer la fertilité des sols.

Exercice de groupe proposé : Évaluation de l'adoption locale de l'engrais vert

Recueillir des informations auprès des agriculteurs sur l'utilisation des engrais verts :

- Pratiquent-ils les engrais verts ? Si non, pourquoi ?

- Comment intègrent-ils les engrais verts dans leur système de culture ?

Intégration d’engrais verts dans le système de culture

De nombreux agriculteurs et agricultrices ne cultivent pas d’engrais verts parce qu’ils ne savent pas quelles espèces semer et comment les intégrer dans leur système de culture. Pour obtenir de bons résultats, il est donc important de planifier où, quand et comment semer quelles espèces. Il existe plusieurs manières d’intégrer les engrais verts dans le système agricole :

- Les légumineuses vivrières et non vivrières peuvent être cultivées en association avec des céréales et des cultures arboricoles.

- Les légumineuses non vivrières qui ont une courte période de culture peuvent être cultivées vers la fin de la période de croissance des céréales en utilisant l’humidité résiduelle.

- Les légumineuses sont cultivées comme des jachères à court terme dans le cadre d’une rotation.

- Les engrais verts pérennes sont cultivés pendant plus d’une saison.

- Les légumineuses arborescentes sont cultivées dans un système agroforestier pour fournir de la matière végétale riche en nutriments.

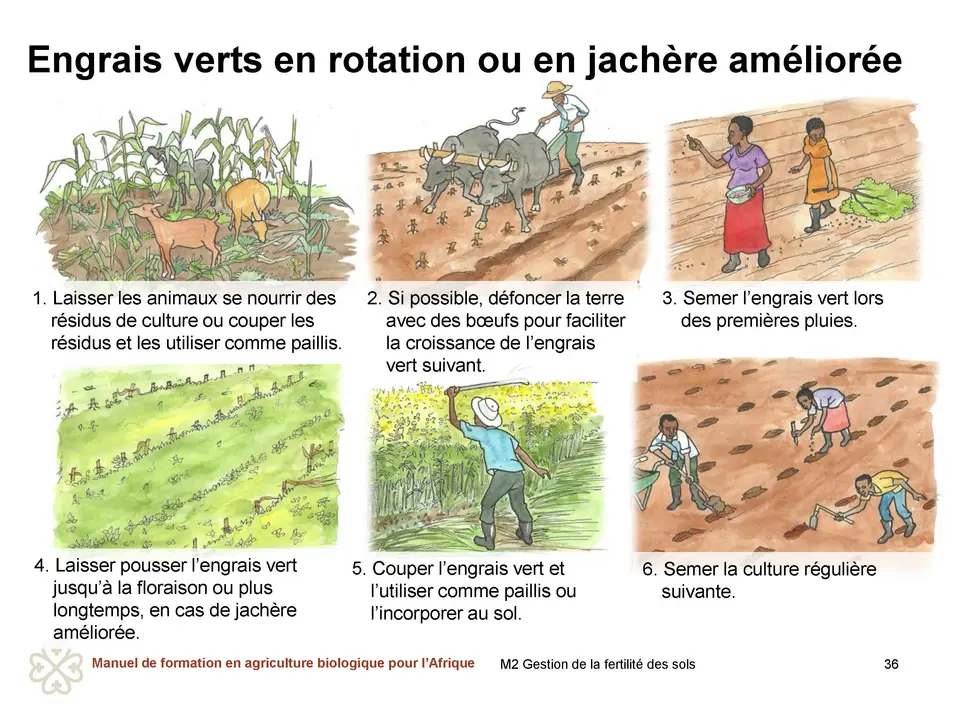

a) Engrais verts dans une rotation de cultures

L’intégration d’engrais verts dans une rotation de cultures fournit des éléments nutritifs à la rotation et compense les cultures qui puisent dans le sol de nombreux nutriments. Lorsqu’ils sont cultivés entre des espèces de la même famille, les engrais verts peuvent également servir à briser les cycles de vie des ravageurs et des agents pathogènes.

On peut intégrer des engrais verts dans une rotation chaque fois que le sol n’est pas cultivé, plutôt que de laisser la terre nue, empêchant ainsi le développement des mauvaises herbes et le lessivage des nutriments. Pour éviter que les éléments nutritifs contenus dans l’engrais vert ne soient lessivés du sol avant d’être absorbés par la culture suivante, l’intervalle entre l’enfouissement de l’engrais vert et le semis de la culture suivante ne doit pas excéder deux semaines en période de pluie. D’un point de vue nutritionnel, l’intégration des engrais verts dans une rotation est particulièrement utile lorsqu’ils précèdent des cultures très gourmandes en nutriments.

b) Cultures intercalaires ou cultures en relais dans les cultures annuelles

Les engrais verts peuvent être cultivés entre les cultures en lignes comme le maïs, le millet et le sorgho. Pour éviter ou réduire la concurrence avec la culture, ils sont généralement semés vers le milieu ou la fin de la saison de croissance, lorsque la culture est bien établie ou arrive presque à maturité. Les engrais verts semés comme cultures en relais poussent principalement pendant la saison sèche, après la récolte de la culture principale. Cette procédure présente les avantages suivants : l’engrais vert utilise des terres qui ne seraient normalement pas cultivées et prolonge la période où le sol est couvert. Dans les cultures en relais, le semis de l’engrais vert est souvent combiné au désherbage de la culture : dans le cas du maïs, par exemple, il a lieu après le deuxième désherbage. Les graines de l’engrais vert sont semées soit à la volée soit dans des poquets sur les collines.

c) Engrais verts pérennes

Les engrais verts peuvent être cultivés pendant plus d’une saison dans les conditions suivantes :

- dans un système de jachère arbustive pour restaurer un sol pauvre ; ils sont alors semés à la volée et on les laisse pousser sans interruption aussi longtemps que nécessaire ; plus la période de culture est longue, plus l’effet bénéfique sur la fertilité du sol est important.

- sur une nouvelle terre agricole avant qu’elle ne soit préparée à l’utilisation, en particulier pour contribuer à la lutte contre les mauvaises herbes vivaces, difficiles à maîtriser comme le chiendent ;

- pour produire de grandes quantités de matière végétale verte, qui est ensuite coupée et transportée vers d’autres champs, donnée à manger au bétail ou utilisée pour le compostage ; un exemple d’une telle espèce vivace est la luzerne (Medicago sativa).

d) Engrais verts dans les systèmes d’agroforesterie

L’agroforesterie consiste à faire pousser des arbres et des arbustes en association avec des cultures. Les arbres ou arbustes servent d’engrais verts pérennes, leurs feuilles étant répandues sur le sol et enfouies dans la couche arable. Par exemple, à chaque sixième rangée, des pois d’Angole sont intercalés à des cultures céréalières traditionnelles. À la fin de la saison, on rassemble les résidus de culture sous les plantes de pois d’Angole pour qu’ils se décomposent avec les feuilles de pois d’Angole. Après six mois, on répand le mélange sur toute la surface et on l’incorpore au sol. L’élagage régulier des arbres agroforestiers avant ou dès leur floraison permet d’augmenter la quantité de matériaux verts obtenus et réduit la concurrence avec la culture principale.

Exercice de groupe proposé : Discussion sur les avantages et les inconvénients des engrais verts

Interrogez les agriculteurs sur leur estimation des engrais verts. Y voient-ils d'autres avantages que ceux mentionnés ? Quel est l'impact des légumineuses sur les rendements des cultures suivantes ? Ont-elles contribué à accroître la sécurité alimentaire des ménages ? Les agriculteurs ont-ils observé des changements dans les caractéristiques du sol ? Quelles contraintes voient-ils à la culture d'engrais verts ? Cela vaut-il la peine de cultiver des engrais verts, même s'il faut embaucher de la main-d'œuvre pour semer et couper les engrais verts et que l'on ne gagne pas d'argent pour remplacer l'argent dépensé ?

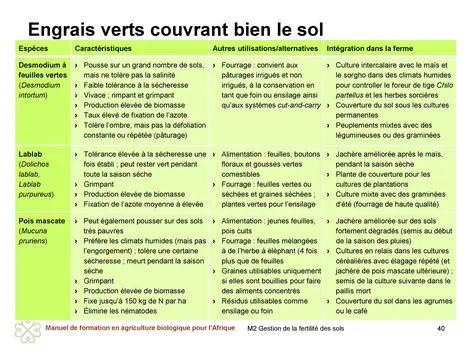

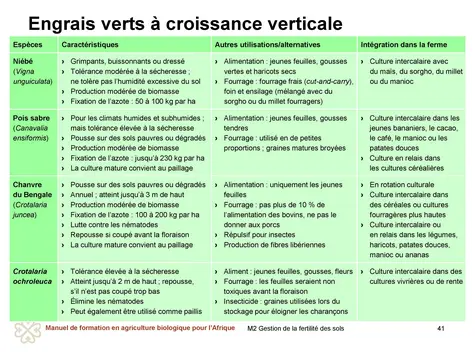

Sélection d’espèces appropriées d’engrais verts

Une bonne sélection des engrais verts est essentielle pour optimiser leur potentiel et réduire au minimum les éventuels inconvénients comme la concurrence avec les cultures. Les engrais verts doivent être adaptés au climat local, au sol, à la pression des ravageurs et des maladies, et s’intégrer au système de culture. Par conséquent, lors du choix des plantes d’engrais verts à utiliser, les aspects suivants doivent être pris en compte :

- Les engrais verts annuels doivent être des plantes à croissance rapide, vigoureuses et non ligneuses.

- Les engrais verts doivent bien pousser dans les sols les plus pauvres et ne pas nécessiter de fertilisants.

- Ils doivent être adaptés au climat local. Dans les climats secs, ils ne doivent pas nécessiter d’irrigation supplémentaire.

- Ils doivent avoir assez peu d’ennemis naturels et croître vigoureusement sans pesticides.

- Ils ne doivent pas appartenir à la même famille que la culture suivante, cars ils pourraient attirer des ravageurs et des maladies et affecter cette dernière. Ils doivent être soit très tolérants à l’ombre, en cas de culture intercalaire, soit résistants à la sécheresse, lorsqu’ils sont cultivés pendant la saison sèche.

- Ils doivent d’abord bien couvrir le sol pour le protéger et étouffer les mauvaises herbes, puis grimper, si nécessaire, mais ne doivent pas étouffer la culture principale.

- Les engrais verts à base de légumineuses peuvent fixer des quantités considérables d’azote. Néanmoins, d’autres espèces de plantes peuvent également être cultivées, à condition qu’elles produisent suffisamment de biomasse et développent un bon système racinaire. Il se peut également que ces autres espèces survivent mieux dans les conditions locales, poussent plus rapidement et tolèrent des conditions climatiques extrêmes ou des sols pauvres.

- Les agricultrices et agriculteurs peuvent exiger que les engrais verts fournissent de la nourriture, si celle-ci se fait rare et que peu de terres sont disponibles.

- Les semences doivent être facilement disponibles et abordables. Pour assurer la viabilité à long terme de la pratique, les agricultrices et agriculteurs doivent être en mesure de produire leurs propres semences d’engrais verts. Si les engrais verts sont coupés avant que les graines ne soient mûres, les semences doivent être produites sur une petite parcelle séparée.

Certains engrais verts peuvent pousser trop vigoureusement et envahir les cultures principales ou même se répandre dans de nouvelles zones. Cela est particulièrement vrai pour les espèces qui ne sont pas locales. Généralement, les engrais verts dont les graines sont légères et donc facilement emportées par le vent et ceux dont les tiges sont grimpantes sont problématiques, car ils peuvent se répandre de manière incontrôlée. La culture d’engrais verts pérennes sur une seule saison permet d’éviter qu’ils ne prennent le dessus sur d’autres cultures et qu’ils ne poussent dans des endroits où ils ne sont pas désirés. En cas de climat incertain, des plantes similaires ayant des propriétés différentes peuvent être associées à une variété ayant une bonne résistance à la sécheresse.

L’engrais vert doit pouvoir produire suffisamment de biomasse pendant la période où la terre est libre (lorsque l’on n’y trouve pas de culture principale). Par conséquent, les espèces doivent être sélectionnées en fonction de la période pendant laquelle la terre est libre pour que l’engrais vert puisse pousser jusqu’à sa floraison et se décomposer après avoir été coupé.

Si un engrais vert doit être utilisé pour la première fois dans une zone, il faut d’abord l’essayer sur une petite parcelle pour observer son développement.

Après avoir coupé l’engrais vert, on peut laisser les plantes se flétrir pendant quelques jours ou les incorporer immédiatement dans le sol. Les engrais verts ne doivent être enfouis que dans la couche arable.

Le flétrissement permet d’économiser de la main-d’œuvre pour l’incorporation, mais entraîne des pertes de nutriments tels que l’azote. L’incorporation de l’engrais vert doit se faire avant la saison des pluies. Dans les sols lourds, l’incorporation pendant la saison sèche peut s’avérer difficile. Si tel est le cas, on peut couper l’engrais vert partiellement dès les premières pluies et le couper entièrement deux semaines plus tard. Lorsque l’engrais vert est cultivé dans le cadre d’une rotation, le délai entre son enfouissement dans le sol et le semis de la culture suivante ne doit pas excéder deux semaines afin d’éviter le lessivage des nutriments du sol.

Si les engrais verts deviennent trop vieux et trop durs pour se décomposer facilement, on peut les couper en petits morceaux et les composter ou les utiliser comme paillis. Le paillage libère lentement les nutriments, mais il présente d’autres avantages : il empêche la croissance des mauvaises herbes, protège le sol de l’érosion et réduit la perte d’eau par évaporation.

Exercice de groupe proposé : Évaluation des espèces d'engrais verts pour leur intégration dans le système de culture

Définissez avec les agriculteurs les critères de sélection des espèces végétales d'engrais verts pour une utilisation locale. Les questions suivantes peuvent vous guider :

- Y a-t-il assez de terres pour cultiver des engrais verts en tant que culture unique ; ou doivent-ils être intégrés dans des cultures existantes ?

- S'ils doivent être intégrés : dans quelle(s) culture(s) doivent-ils être intégrés (céréales, une petite culture, une culture permanente) ?

- Un engrais vert à court ou plutôt à long terme est-il plus approprié ?

- Y a-t-il un besoin de nourriture supplémentaire ou un marché pour les légumineuses ?

- Doit-il supprimer les mauvaises herbes persistantes ?

- Doit-il laisser un paillage épais ?

- Doit-il supprimer les nématodes ?

Gestion des engrais verts

Pour maintenir la productivité des terres agricoles, les engrais verts doivent produire au moins 10 à 25 tonnes de matières organiques fraîches par hectare et par an. Dans des conditions favorables, les espèces d’engrais verts communes peuvent produire jusqu’à deux fois plus de biomasse et fixer au moins 80 kg d’azote par hectare et par an.

Idéalement, on laisse les engrais verts pousser jusqu’à leur floraison. À ce stade, la biomasse est à son plus haut niveau et la matière végétale est encore facile à décomposer, car elle est toujours verte et qu’elle n’est pas encore ligneuse. Si les plantes deviennent trop vieilles et dures, elles seront plus difficiles à enfouir et les organismes du sol auront du mal à décomposer la biomasse.

Au lieu d’incorporer les légumineuses dans le sol pour améliorer directement la fertilité et l’humidité de ce dernier ou augmenter l’efficacité des légumineuses, on peut les composter avec les résidus d’autres plantes et du fumier. Une fois apporté au sol, le compost ainsi produit améliorera la fertilité du sol et les conditions physiques telles que sa structure et l’infiltration de l’eau, et contribuera donc à améliorer la récupération de l’eau de pluie, la capacité de rétention d’humidité et l’aération du sol.

Une autre possibilité consiste à utiliser le matériel des engrais verts comme paillis pour couvrir la surface du sol. Comparativement à l’incorporation de la matière végétale dans le sol, le paillis libère lentement les nutriments, contribue à étouffer les mauvaises herbes, protège le sol de l’érosion et le maintient humide pendant la saison sèche. Dans ce cas, il est préférable de cultiver les engrais verts jusqu’à la fin de leur cycle de vie ; il en résultera davantage de matière végétale ligneuse, laquelle est plus adaptée au paillage. Cette approche permet de prolonger la période pendant laquelle le sol est couvert d’une couverture végétale vivante et de récolter de grandes quantités de graines mûres. Ensuite, on peut utiliser les résidus pour couvrir toute la surface du sol ou les disposer en bandes le long des courbes de niveau, si une autre culture doit être plantée.

Les engrais verts à base de légumineuses poussent bien dans les sols déficients en azote. Cependant, leur développement dépend de la disponibilité d’une quantité suffisante de phosphore, de la présence du bon rhizobium et d’une humidité suffisante du sol. Une forte pression des ravageurs et des maladies peut entraver le bon développement de la culture et l’obtention de rendements raisonnables en graines. Par ailleurs, il est indispensable d’utiliser des semences non contaminées, de respecter les distances de plantation et les densités de semis recommandées, et de prendre en compte d’autres mesures de gestion.

Les mesures de gestion suivantes peuvent s’avérer pertinentes lors de la culture d’engrais verts :

- Lorsque les légumineuses sont cultivées dans un champ pour la première fois, l’inoculation des semences avec le rhizobium spécifique peut être nécessaire pour profiter de la fixation potentielle de l’azote. Les agricultrices et agriculteurs peuvent consulter les agent·es de vulgarisation pour obtenir des informations concernant l’achat du rhizobium et la manière de l’appliquer.

- La culture continue d’une même légumineuse dans le même champ peut entraîner une augmentation du nombre de ravageurs et de maladies et une moindre performance de l’engrais vert. Par conséquent, il est recommandé d’alterner entre différentes espèces sur le même champ.

- La performance des engrais verts dépend également de la densité de semis et des distances de plantation. Ces deux facteurs peuvent varier d’une espèce à l’autre et doivent être testés pour chaque situation individuelle.

- Les engrais verts ont besoin d’un sol suffisamment humide pour pouvoir germer et pousser.

- Les engrais verts à base de légumineuses ne nécessitent normalement pas de fertilisation supplémentaire.

- Les légumineuses grimpantes peuvent nécessiter un élagage régulier.

- La disponibilité des nutriments et l’impact sur la qualité du sol peuvent être augmentés grâce à l’épandage d’une faible quantité de compost (même de mauvaise qualité) sur la biomasse verte qui sera incorporée dans le sol.

Exercice de groupe proposé : Évaluation des espèces d'engrais verts pour l'intégration à la ferme

Dressez la liste des espèces que les agriculteurs connaissent bien et évaluez-les en fonction des critères sélectionnés avec les agriculteurs. Présentez d'autres espèces d'engrais verts, si des espèces de grande valeur ne sont pas mentionnées. Discutez avec les agriculteurs des possibilités d'intégrer les engrais verts dans leurs systèmes de culture :

- en les cultivant en rotation avec des cultures annuelles ;

- en les cultivant en rotation avec des cultures annuelles ; - en les cultivant en intercalaire ou en relais avec des cultures annuelles ;

- les cultiver sur des terres délaissées ou les utiliser pour des jachères améliorées ;

- introduire des arbres agroforestiers ou des engrais verts dans les systèmes agroforestiers ;

- la culture d'engrais verts à côté de cultures alimentaires.

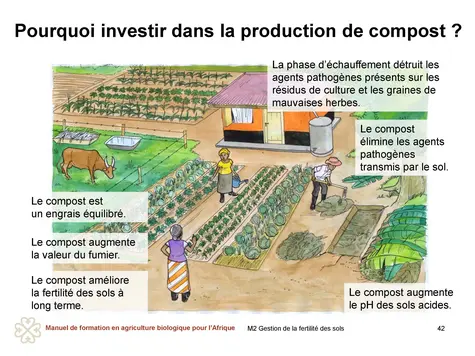

Avantages du compost

Le terme « compost » est couramment utilisé pour désigner les matières végétales et animales (principalement du fumier) qui ont été entièrement décomposées dans un processus ciblé, initié et contrôlé par l’homme. Par rapport à la décomposition non contrôlée de matières organiques telle que produite naturellement, la décomposition lors du processus de compostage se fait plus rapidement, atteint des températures plus élevées et donne un produit de meilleure qualité.

Le compostage constitue un moyen d’assurer ou d’améliorer la fertilité des sols à long terme, en particulier pour les petit·es exploitant·es qui n’ont pas ou que difficilement accès aux fumiers et aux engrais. Le compost est plus qu’un engrais. Il constitue non seulement une source de nutriments, mais agit également sur la structure du sol et sur sa capacité à retenir et à fournir des nutriments et de l’eau. Sa plus-value réside dans son effet à long terme sur la fertilité des sols.

Le compost contribue à augmenter la teneur en matière organique du sol et, par conséquent, à améliorer sa structure. Il accroît nettement la résistance à la sécheresse des cultures.

Pendant le processus de compostage, les agents pathogènes, les ravageurs et les graines de mauvaises herbes sont détruits. Mêmes les virus sont tués lors de températures élevées. Ainsi, le compostage aide à résoudre des problèmes courants liés à la gestion des résidus de culture. Le compost accroît également l’activité biologique du sol et sa capacité à influencer positivement la lutte biologique contre les pourritures des racines causées par des champignons, des bactéries et des nématodes.

Au cours du processus de compostage, les éléments nutritifs sont absorbés sur la matière organique, les micro-organismes et l’humus. Les substances humiques sont relativement résistantes à la décomposition microbienne. Par conséquent, les nutriments sont libérés lentement et ne sont pas facilement perdus.

La teneur totale en nutriments du compost est similaire à celle du fumier de vache, avec en moyenne 0,5 % d’azote (N), 0,1 % de phosphore (P) et 0,5 à 2 % de potassium (K). Néanmoins, il est difficile d’estimer le compost à sa juste valeur. Le compost s’est avéré être le meilleur type d’engrais organiques dans les climats secs. Par ailleurs, il augmente l’effet même de petites quantités de fumier. Comme le compost contient également des oligo-éléments, les carences en ces éléments sont moins probables lorsqu’on apporte du compost. En outre, le compost augmente la disponibilité du phosphore pour les plantes dans les sols riches en oxydes de fer. En raison de son pH neutre, il améliore la disponibilité des nutriments dans les sols acides. Là où les sols ont tendance à être gorgés d’eau, le compost aide à éviter les pertes d’azote induites en cas d’incorporation de matières végétales vertes dans de telles conditions.

Proposed Group Exercise: Discussion on investment into compost production

Discutez avec les agriculteurs des avantages et des contraintes de la production de compost dans les circonstances locales par rapport aux engrais verts, au paillage et aux autres approches d'amélioration de la fertilité des sols. Au lieu de fabriquer soi-même son compost, on peut l'acheter auprès de producteurs voisins. Y a-t-il des producteurs commerciaux de compost dans la région ? Leurs produits sont-ils adaptés en termes de disponibilité (quantité et distance par rapport à l'exploitation), de coûts et de qualité (y compris les risques de résidus de métaux lourds ou autres) ? Discutez de la faisabilité d'une telle approche et de l'acceptation de ces produits avec les agriculteurs.

Potentiels et contraintes liés au compostage

Du point de vue d’une agricultrice ou d’un agriculteur, investir du temps et des efforts dans la fabrication d’un bon compost est justifié pour plusieurs raisons. La production de compost demande beaucoup de travail et fait l’objet d’une attention régulière. La collecte des matières à composter, la mise en place du tas, l’arrosage régulier et le retournement répété font du compostage une activité laborieuse. Néanmoins, ce travail peut être effectué lorsque la main-d’œuvre de l’exploitation est disponible, car il n’est pas limité à une saison particulière. Le bétail peut grandement faciliter le transport des matières végétales vers la zone de compostage et l’épandage du compost sur les champs.

Si l’on prend en compte les besoins en main-d’œuvre, le compostage peut ne pas être rentable lorsque le compost est utilisé sur des cultures céréalières telles que le maïs ou le millet. En revanche, l’apport de compost aux cultures maraîchères ou à d’autres cultures de rente peut être très fructueux.

Dans le contexte africain, il est plus rentable de produire du compost que d’acheter une quantité équivalente de nutriments sous forme minérale. Cela est particulièrement vrai si l’on prend en compte l’effet du compost sur l’amélioration de la qualité du sol.

Fondamentalement, la production de compost ne nécessite pas ou que peu d’argent, car elle repose sur des matériaux disponibles dans l’exploitation et ne requiert pas d’équipement spécial pour une production à petite échelle. Les risques financiers sont donc très faibles, alors que les dépenses pour les intrants avant les récoltes comportent toujours un certain risque.

Pour le compostage, des quantités considérables d’eau sont nécessaires afin de maintenir des conditions humides dans le tas et d’assurer le développement des bactéries responsables de la décomposition. La rareté de l’eau ou la distance entre la source d’eau et les champs peuvent être problématiques pour la fabrication de compost. Lorsque l’eau se fait rare, elle devrait être davantage utilisée pour le compostage que pour l’irrigation. Dans la mesure où le compost améliore la fertilité du sol et sa capacité de rétention d’eau à long terme, cette approche permettra en effet une utilisation plus efficace de l’eau. Si l’on ne dispose pas d’eau ou que d’une faible quantité pour humidifier les matériaux de compostage, on peut mettre en place les tas de compost pendant les pluies en entassant les matériaux humides. Pour faciliter l’arrosage, la zone de compostage doit être située à proximité d’une source permanente d’eau. En général, il est plus facile de produire un bon compost pendant la saison humide, car la pluie permet d’économiser de la main-d’œuvre pour l’arrosage. La récupération de l’eau de pluie permet d’avoir de l’eau disponible pour le compostage pendant la saison sèche.

Lorsque les matières organiques se font rares et que la concurrence pour d’autres utilisations des matières organiques est grande, il peut être difficile de se lancer dans le compostage. Dans ce cas, des efforts particuliers sont nécessaires pour produire davantage de matières organiques dans l’exploitation : on met en place des haies, on établit des systèmes agroforestiers et on cultive d’autres plantes fournissant du matériel pour le compostage.

Pendant le processus de compostage, le volume des matières organiques diminue de moitié. Autrement dit, 2 tonnes de matières organiques sont nécessaires pour produire 1 tonne de compost. Les rendements en biomasse d’espèces d’engrais verts comme le mucuna pouvant atteindre 35 à 50 tonnes de matière fraîche ou 7 à 9 tonnes de matière sèche par hectare, la quantité de matière organique fraîche nécessaire pour produire 1 tonne de compost peut facilement être obtenue à partir d’une surface d’environ 0,05 hectare.

Afin de rendre à nouveau cultivables les sols appauvris des climats arides, on peut y apporter 10 tonnes de compost par hectare sur plusieurs années. L’apport de compost doit être limité à 40 tonnes de compost humide (ou 25 tonnes de matière sèche, soit 90 m3) par hectare en 3 ans. L’épandage de grandes quantités de compost riche en débris de bois peut entraîner une indisponibilité temporaire de l’azote dans le sol et rendrait donc nécessaire un apport supplémentaire d’une ressource riche en azote. Bien que la teneur du compost en phosphore soit comparable à celle en potassium (environ 1,5 kg/m3 respectivement), un apport annuel de 30 m3 de compost par hectare couvre les besoins des plantes en phosphore, alors que les besoins en potassium ne sont couverts qu’à hauteur de 20 %. La teneur totale en azote du compost est basse (environ 1 %) et seulement 10 % de cet azote est facilement disponible pour les plantes.

Le compostage constitue une mesure appropriée pour améliorer la fertilité du sol, notamment lorsque cette dernière est faible, que les terres se font rares et que des matières organiques, de la main-d’œuvre et une source d’eau à proximité des champs sont disponibles.

Proposed Group Exercise: Practical demonstration on compost making

Procurez-vous les différents matériaux nécessaires à la fabrication du compost et montrez aux agriculteurs comment on fabrique du compost. Pendant la fabrication du compost, expliquez aux agriculteurs les principaux points à prendre en compte.

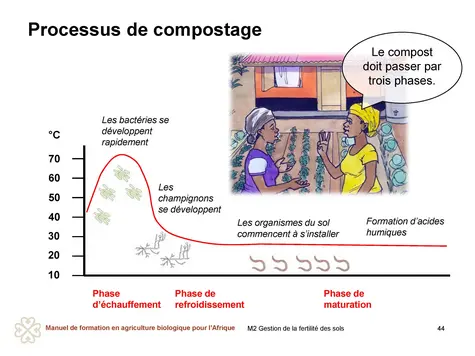

Le processus de compostage

Un bon compost passe par trois phases : la phase d’échauffement, la phase de refroidissement et la phase de maturation. La phase d’échauffement : Pendant la phase d’échauffement, dans les trois jours qui suivent la mise en place du tas de compost, la température au centre du tas augmente pour atteindre entre 60 et 70 °C. Elle reste généralement constante pendant deux à trois semaines. La température élevée est le résultat de l’énergie libérée par les bactéries lors de la décomposition des matières facilement digestibles. La chaleur est typique et essentielle pour le processus de compostage : elle détruit les agents pathogènes, les ravageurs, les racines et les graines des mauvaises herbes, empêchant ainsi leur propagation.

En raison du développement rapide de leur population, le besoin en oxygène des bactéries est très élevé pendant cette phase du processus de compostage. Des températures élevées dans le tas indiquent que l’apport en oxygène est suffisant. Si la température reste basse ou que le compost dégage une mauvaise odeur, cela peut indiquer que le tas est compacté et que l’apport en oxygène est faible.

Pour leur développement, les bactéries dépendent non seulement de l’oxygène, mais aussi de l’humidité. En raison de l’activité biologique élevée et de l’évaporation importante, les besoins en humidité sont les plus élevés pendant la première phase du compostage. La phase de refroidissement : aaprès la décomposition de la matière végétale verte par les bactéries, la température du tas de compost diminue lentement pour atteindre 25 à 45 °C. Lorsque la température baisse, les champignons s’installent et commencent à décomposer la paille, les fibres et les matériaux ligneux. Comme ce processus de décomposition est plus lent, la température du tas n’augmente pas. La phase de maturation : pendant la phase de maturation, les vers de compost, rouges, et d’autres organismes du sol commencent à habiter le tas de compost. Les éléments nutritifs sont minéralisés et des acides humiques et des antibiotiques apparaissent. À la fin de cette phase, le compost a perdu environ la moitié de son volume initial, il a pris une couleur sombre et l’odeur d’un sol fertile, et il est prêt à être utilisé. Les besoins en eau pendant cette phase sont faibles. Plus le compost est stocké longtemps, plus il perd sa qualité d’engrais. En revanche, sa capacité à améliorer la structure du sol augmente avec le temps.

Proposed Group Exercise: Practical demonstration on compost making

Procurez-vous les différents matériaux nécessaires à la fabrication du compost et montrez aux agriculteurs comment on fabrique du compost. Pendant la fabrication du compost, expliquez aux agriculteurs les principaux points à prendre en compte.

a) Choix d’un site convenable de compostage

Le processus de compostage doit être réalisé dans un endroit facile d’accès, pour assurer un transport aisé des matériaux vers le site de compostage. Celui-ci doit en outre se situer à proximité des champs, où le compost sera utilisé une fois produit, et d’une source d’eau. Un terrain bien drainé et nivelé réduit le risque de pertes d’éléments nutritifs par ruissellement. L’ombrage naturel (arbres, etc.) ou un abri diminuent l’évaporation. Si l’abri est amovible, on peut le retirer pendant la pluie.

Une distance appropriée doit être respectée par rapport aux cultures telles que les légumes pour éviter le risque de contamination, surtout si des déjections animales sont utilisées.

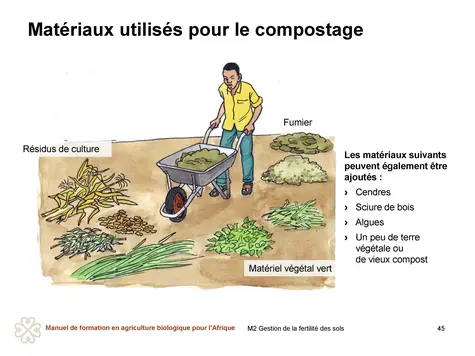

b) Matériaux et outils nécessaires à la production de compost

Idéalement, le matériel végétal à composter est un mélange de 50 % de matières vertes fraîches et de 50 % de matières sèches. Le taux de matériaux grossiers ne doit pas dépasser 10 %. Si l’on utilise trop de matière fraîche, l’aération du tas sera insuffisante. En conséquence, le tas commencera à sentir mauvais et l’azote sera perdu. Si l’on utilise trop de matière sèche, les bactéries manqueront de nourriture et le processus de compostage ne démarrera pas. Il est donc préférable de laisser les matières sèches dans les champs, lorsqu’elles sont présentes en grandes quantités, et de les utiliser pour protéger la surface du sol du dessèchement et de l’érosion.

Comme la plupart des résidus de culture sont pauvres en azote, on peut utiliser des sources riches en cet élément telles que les feuilles et les tiges de légumineuses ou l’élagage de légumineuses arborescentes pour assurer une quantité suffisante d’azote pour le processus de compostage. Les feuilles d’arbustes tels que Tithonia, Gliricidia, Leucaena, Sesbania, Crotalaria et Lantana se prêtent également bien au compostage.

Dans la mesure du possible, les matières végétales doivent être compostées avec du fumier. L’ajout de fumier accélère le processus de compostage et permet d’obtenir un compost à plus forte valeur fertilisante. Le fumier peut être dissous dans de l’eau ou mélangé à de l’eau et versé sur le tas de compost pendant sa préparation. L’urine et le lisier, tous deux riches en azote, peuvent favoriser la décomposition de la matière sèche lorsqu’ils sont versés sur celle-ci.

Des cendres peuvent être épandues en fines couches entre les autres matériaux. Cependant, lorsqu’on les ajoute en grandes quantités, elles peuvent entraîner des pertes d’azote gazeux. De la terre ou du vieux compost peuvent également être utilisés. La terre absorbe bien l’azote qui s’échappe.

Là où les sols ont tendance à fixer le phosphate, il est préférable d’ajouter du phosphate naturel au compost, car il sera plus facilement disponible pour les plantes que s’il est apporté directement au sol.

La chaux peut être ajoutée en petites quantités, mais elle n’est généralement pas indispensable au processus de compostage. Les outils nécessaires au compostage comprennent une houe manuelle, une machette (panga), des piquets, une bêche ou une houe fourchue, un arrosoir, une brouette, un bâton pointu ou un thermomètre à compost (pour surveiller les changements de température dans le tas de compost). Pour l’arrosage, il est préférable d’utiliser un arrosoir ou un pulvérisateur plutôt qu’un seau, car cela permet aux matériaux de mieux absorber l’eau.

Les matériaux qui ne doivent pas être utilisés pour le compostage comprennent les matières provenant de plantes malades ou infestées de ravageurs ou de plantes qui ont été traitées avec des pesticides ou des herbicides ainsi que les matières comportant des épines qui peuvent blesser les personnes qui manipulent le compost. Les mauvaises herbes vivaces persistantes ne doivent pas non plus être compostées. Il faut plutôt les détruire en les étalant au soleil pour les faire sécher ou même les brûler. La matière séchée ou les cendres peuvent ensuite être ajoutées au tas de compost. Les matières non organiques telles que le métal et le plastique, le caoutchouc, le cuir et les matières textiles ne peuvent pas être compostées.

c) Procédure de fabrication du compost

Il existe plusieurs méthodes de fabrication du compost de différentes origines et basées sur différentes approches : les méthodes Indore et Bangalore, qui ont été mises au point en Inde, le processus d’échauffement/la méthode des blocs, la méthode chinoise de compostage à température élevée, le compostage en fosse, en tranchée, en paniers ou le compostage Boma. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients.

La méthode Bangalore consiste à mélanger les matériaux à composter avec de l’urine, du lisier ou du fumier. Une fois mis en place, le tas est recouvert d’une couche de boue et n’est pas retourné. À cause de la couche de boue, le processus de compostage devient semi-anaérobie après quelques semaines. Cette méthode est simple à utiliser et nécessite peu de main-d’œuvre et d’eau. Elle entraîne moins de pertes d’éléments nutritifs que la méthode Indore, mais elle risque de ne pas détruire tous les agents pathogènes et le compost nécessite plus de temps pour arriver à maturité.

Dans la méthode Indore, le tas est retourné deux fois. Cette méthode demande plus de travail et nécessite plus d’eau que la méthode Bangalore, mais la période de compostage est plus courte. Les matériaux passent par une phase d’échauffement intensif.

Dans les climats secs, le compostage est principalement pratiqué dans des fosses pour garder le compost humide et économiser de l’eau et de la main-d’œuvre nécessaires au maintien de conditions idéales.

Le lombricompostage utilise des vers de terre spécialement introduits pour la décomposition. Il s’agit d’une bonne technique pour recycler les déchets alimentaires et les résidus de culture des jardins potagers à proximité de la maison. La période de compostage est plus longue comparativement à d’autres méthodes et varie entre 6 et 12 semaines.

Dans le présent manuel, seules la méthode du tas/de la fosse et celle du lombricompostage sont décrites plus en détail.

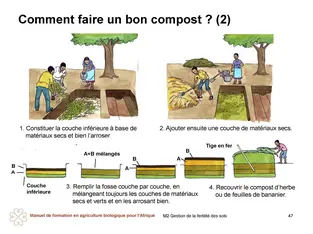

Comment procéder pour faire du compost?

- Collecter en quantités adéquates les matériaux nécessaires.

- Mesurer une surface de 1,5 m de large et d’une longueur appropriée. La largeur doit permettre de manipuler le compost sans avoir à marcher dessus.

- Creuser une fosse peu profonde de la taille prévue pour le tas de compost. Plus le climat est aride, plus la fosse est généralement creusée profondément. Cependant, la profondeur des fosses à compost ne doit pas excéder 50 cm pour assurer une bonne aération. Dans un climat humide, si aucune fosse n’est creusée, il faut ameublir le sol à l’endroit où se trouvera le tas de compost, car les matériaux ont besoin d’être en contact étroit avec le sol meuble au fond du tas. La terre végétale obtenue lors du creusement de la tranchée doit être soigneusement mise de côté, à côté de la tranchée, afin qu’elle puisse être utilisée pour le compost.

- Les matériaux ligneux doivent être soit coupés en morceaux de 5 à 10 cm de long, soit étalés sur une route, soit utilisés comme litière pour le bétail avant le compostage, afin de les écraser et d’augmenter leur surface pour assurer une meilleure décomposition. Les matières végétales humides telles que les algues ou l’herbe fraîche doivent flétrir avant d’être mélangées à d’autres matières. La paille doit, si possible, être préalablement trempée dans de l’eau. Idéalement, les matières sèches sont soigneusement mélangées à de l’urine et à du fumier.

- Étaler des matières végétales grossières comme des tiges de maïs ou des branches de haies pour constituer la couche inférieure du tas. Cette couche doit avoir une épaisseur d’environ 30 cm. De tels matériaux permettent la circulation de l’air dans le tas.

- Ajouter ensuite une couche de matières vertes mélangées à du fumier (si disponible), puis une couche de matières sèches. Mélanger les deux couches et bien arroser. Mieux les différents matériaux sont mélangés, meilleur est le processus de compostage. La matière végétale infectée par des virus doit être placée au centre du compost et rapidement recouverte pour éviter que les insectes suceurs ne transmettent les virus aux plantes saines.

- Répéter le processus jusqu’à obtenir un tas d’une hauteur comprise entre 1 et 1,5 m. Veiller à bien arroser chaque nouvelle couche pour créer des conditions humides. Comme une bonne aération est indispensable au processus de compostage, le tas de compost ne doit pas être tassé. Un tas bien fait se caractérise par des côtés presque verticaux et par une partie supérieure plane. Si vous disposez de beaucoup de matériaux, il est préférable de faire plusieurs tas d’environ 2 m de long.

- Pour compléter le tas de compost, le recouvrir idéalement de 10 cm de terre végétale pour éviter que les gaz ne s’échappent. Enfin, recouvrir l’ensemble du tas d’une matière végétale sèche ou de feuilles de bananier pour éviter la perte d’humidité par évaporation.

- Prendre un long bâton pointu et l’enfoncer dans le tas à un angle. Le bâton permet de vérifier de temps en temps l’état du tas. Si vous retirez le bâton après 2 à 3 jours et qu’il est chaud, cela indique que la décomposition a commencé. Si le bâton est blanc, cela indique que le tas est sec à l’intérieur. Le tas doit être retourné et bien arrosé.

- Ne pas cultiver de plantes couvre-sol comme les citrouilles sur le tas de compost pour éviter son dessèchement ; les planter plutôt à côté du tas.

Comment entretenir le tas de compost?

- Environ tous les 3 jours, selon les conditions climatiques et les précipitations, il faut arroser le tas.

- Si tout va bien, le tas doit être retourné après 3 semaines, une fois que sa température a baissé. Les tas de compost sont généralement retournés 2 à 3 fois aux premiers stades. En retournant le tas de compost, veiller à ce que les matières extérieures rentrent à l’intérieur. Ainsi, en retournant le tas, prendre d’abord la matière du haut et de l’extérieur pour constituer le nouveau tas. Cette procédure garantit que toutes les parties du compost soient soumises à une bonne phase d’échauffement. Ne pas ajouter de nouveaux matériaux au cours du retournement.

- Après 3 à 6 semaines, le tas doit être retourné à nouveau. À ce stade, le compost doit avoir une odeur de terre fraîche, et aucune herbe, feuille ou déjection animale ne doit être visible. Il se peut qu’il y ait encore quelques branches ou tiges ligneuses, car elles mettent plus de temps à pourrir.

Entre 3 à 6 semaines après le deuxième retournement, le compost devrait être prêt à être utilisé. Le compost mûr prend une couleur brun noirâtre et dégage une odeur agréable. Si la saison des semis est encore lointaine, laisser le tas couvert là où il est. Le tas doit toujours être maintenu humide et recouvert de matériaux secs. Si le tas devient trop humide, il faut l’ouvrir et le mélanger avec de la matière organique sèche ou le laisser sécher au soleil avant de reconstituer le tas. On peut accélérer le processus de décomposition en ajoutant de grandes quantités de fumier frais et en retournant le tas plus fréquemment.

d) Épandage du compost dans le champ

Dans le contexte africain, il n’y a jamais trop de compost. En général, la quantité de compost qui peut être produite par un·e petit·e exploitant·e agricole est plutôt faible. Il importe donc que le compost soit épandu là où les plantes cultivées peuvent l’utiliser et où il contribue directement à une meilleure nutrition des plantes et à une meilleure rétention de l’eau. On peut améliorer l’efficacité du compost en l’épandant soit de manière ciblée sur la zone racinaire des plantes cultivées soit en bandes ou en le mettant dans les trous de plantation plutôt que de l’épandre sur l’ensemble du champ. En cas d’application ciblée, les besoins en main-d’œuvre peuvent être plus élevés ; toutefois, cette approche peut permettre d’accroître la productivité et contribuer à réduire la surface de terre nécessaire à la production des quantités requises de nourriture.

Dans les cultures plantées, il est préférable d’apporter le compost dans les trous de plantation et de le mélanger à la terre végétale. Le compost doit être apporté en premier lieu aux cultures ayant des besoins élevés en nutriments comme les tomates. Dans les cultures semées, il est préférable d’apporter le compost aux lignes de semis avant l’ensemencement et de l’incorporer dans la couche arable. Dans les cultures arboricoles pérennes, il est plus efficace d’apporter le compost le long du système d’arrosage goutte à goutte (et non au pied des arbres). Un compost de bonne qualité convient aussi idéalement aux lits de semences. Le compost ne doit pas être enfoui profondément dans le sol. En revanche, il peut être épandu en surface et incorporé à la couche arable à l’aide d’une houe.

L’effet de l’azote contenu dans le compost est généralement faible et s’étend sur une longue période. On peut augmenter la disponibilité de l’azote et des autres éléments nutritifs contenus dans le compost en complétant le compost avec du lisier riche en azote ou du fumier frais après son épandage, avant la mise en place des cultures.

Le compost qui n’est pas entièrement décomposé peut être utilisé comme paillis entre les rangées de cultures ou autour des cultures arboricoles. Il continuera à mûrir au sol, puis les organismes terricoles le tireront dans le sol, où il continuera à se décomposer. Lorsque le compost est utilisé comme paillis, il doit être recouvert d’une fine couche de paille, d’herbe sèche ou de feuilles sèches. Cette mesure permet d’éviter la perte de nutriments due à l’exposition directe aux rayons du soleil et à la chaleur. Il est préférable d’apporter les jeunes composts au sol en même temps que des matières végétales riches en azote comme les engrais verts ou de les épandre avant le semis d’un engrais vert.

Le compost peut être utilisé immédiatement ou stocké pour une utilisation ultérieure. Le compost mûr doit être conservé à l’ombre et recouvert de 10 cm de terre végétale pour rester humide et éviter les pertes de nutriments.

Le lombricompostage

Le lombricompostage (ou vermicompostage) consiste à fabriquer du compost en utilisant des vers de terre spécialement introduits comme agents de décomposition, les vers rouges (Lumbricus rubellus ou Eisenia foetida). Contrairement au compostage ordinaire, le lombricompostage est principalement basé sur l’activité des vers et ne comporte pas de phase d’échauffement. Il constitue une bonne technique pour recycler les déchets alimentaires et les résidus de culture des jardins potagers situés à proximité de la maison. Il permet d’obtenir de petits volumes d’engrais très riche. Bien que le lombricompost soit un très bon engrais, il nécessite des investissements plus importants (achat d’une citerne et de vers), davantage de travail et des soins plus permanents, comparativement au compostage ordinaire. Néanmoins, laisser les vers recycler les déchets agricoles ou ménagers permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre, car il n’est pas nécessaire de retourner le compost pour l’aérer.

Les vers rouges se reproduisent vite, s’adaptent bien à la vie dans un milieu confiné et compostent rapidement la nourriture, car ils consomment leur poids en nourriture par jour. Ils mesurent entre 7 et 12 cm de long, sont de couleur rouge foncé et tolèrent des températures allant de 12 à 30 °C ; ils préfèrent vivre dans des endroits sombres et humides. Il faut environ un demi-kilogramme de vers rouges pour fonder une colonie.

Les vers sont toutefois très sensibles aux fluctuations d’humidité et de température et ils ont besoin d’un apport continu de matière organique pour se nourrir. Pour protéger les vers des prédateurs, un fond solide est nécessaire, car ils sont également attaqués par les fourmis et les termites.

Certains agriculteurs expérimentés utilisent le lombrithé, le liquide recueilli sur le tas de compost après l’arrosage, comme engrais foliaire et tonique pour plantes. Cette substance peut même aider les plantes à se débarrasser des ravageurs tels que les pucerons et des maladies. Le lombricompost peut également être utilisé pour faire du thé de compost.

Comment procéder pour le lombricompostage?

Construire un enclos en briques et en mortier avec un fond en béton, un ou deux compartiments et des sorties d’eau appropriées. La taille convenable d’un compartiment est de 2 m x 1 m x 0,75 m. Toutefois, la taille des compartiments doit être déterminée en fonction du volume des matériaux à composter. On peut aussi utiliser un grand récipient en plastique ou en métal ou encore des caisses en bois munis d’un couvercle amovible, pour empêcher les prédateurs d’entrer, de trous d’aération sur les parois latérales et de trous sur le fond pour évacuer l’excès d’humidité du récipient, mais si possible suffisamment petits pour empêcher les mouches d’entrer. La méthode des « quatre réservoirs » ou des « quatre compartiments » est également couramment utilisée, car elle facilite le déplacement aisé et continu des vers de terre d’un compartiment contenant des matières entièrement compostées vers un compartiment contenant des matières fraîches. Quel que soit le récipient utilisé ou construit, il doit être placé dans un endroit sombre et humide.

- Une couche de bonne terre, humide et riche en terreau (« lit de vers ») est placée au fond, sur une épaisseur de 15 à 20 cm, au-dessus d’une fine couche (5 cm) de briques cassées et de sable grossier.

- Des vers de terre (environ 150) sont introduits dans la terre riche en terreau qu’ils vont habiter.

- Puis une petite quantité de fumier frais de bovins est placée sur le « lit de vers ».

- Le tas de compost est ensuite recouvert d’une couche d’environ 5 cm composée de feuilles sèches, de foin/paille haché(e), ou de déchets agricoles tels que les épluchures de légumes, les restes de nourriture, les feuilles et les plantes mortes. Les coquilles d’œufs peuvent également être cassées en petits morceaux et ajoutées au tas.

- Pendant les 30 jours qui suivent, d’autres matériaux sont continuellement ajoutés au tas jusqu’à ce que le récipient soit plein. En outre, on maintient le tas humide en l’arrosant chaque fois que nécessaire. Les restes de viande ou de poisson, les aliments gras, les produits laitiers ou les os ne doivent pas être ajoutés au compost, car ils attirent les fourmis et les rongeurs. Le tas doit être recouvert d’un matériau poreux pour éloigner les prédateurs.

Le compost devrait être prêt dans les 60 à 90 jours. Le matériau sera alors modérément meuble, moins lourd et de couleur brun foncé.

Dans le système à deux ou à quatre tas, il faut arrêter l’arrosage dans le premier compartiment pour que les vers se déplacent automatiquement vers un autre compartiment, où l’on maintient les conditions favorables aux vers de manière cyclique ; la récolte du compost peut se faire de manière continue par cycles.

Pour enlever une partie du compost, laisser le dessus du tas se dessécher en arrêtant l’arrosage pendant 2 à 3 jours, pour que les vers descendent vers la base fraîche du tas. On peut alors retirer le compost et constituer un nouveau tas.

Proposed Group Exercise: Discussion: Is farmyard manure just a waste product?

Discutez avec les agriculteurs du rôle que joue l'engrais de ferme dans la nutrition des plantes dans les systèmes agricoles locaux. Comment est-il stocké, comment est-il appliqué ? Si possible, rendez visite à un agriculteur local, qui pratique un traitement approprié du fumier. Avec l'agriculteur et le groupe, discutez des avantages, des contraintes et des possibilités de stockage du fumier de ferme.

Fumier de ferme

Le terme « fumier de ferme » est couramment utilisé pour désigner un mélange plus ou moins décomposé d’excréments et d’urine de bétail (généralement de bovins), de paille et d’autres matières végétales ayant été utilisées comme litière. Le fumier peut également contenir des résidus du fourrage donné au bétail et des déchets ménagers décomposés.

Le fumier de ferme est un engrais organique extrêmement précieux. Il contient de grandes quantités de nutriments. La disponibilité du phosphore et du potassium contenus dans le fumier de ferme est similaire à celle des engrais chimiques. Le fumier de poule est riche en phosphore. Lorsque le fumier et l’urine des bovins sont mélangés, ils constituent une source homogène de nutriments pour les plantes.

Beaucoup d’agriculteurs et d’agricultrices sous-estiment encore la valeur du fumier. Dans de nombreux endroits, il est séché et brûlé pour cuisiner ou n’est tout simplement pas reconnu comme une source de nutriments et de matière organique. Lors du séchage ou du brûlage du fumier de ferme, de grandes quantités de matière organique et de nutriments sont perdues dans les systèmes agricoles. Le recyclage approprié des éléments nutritifs à la ferme, surtout s’ils proviennent d’une source de grande valeur, est l’un des principes de l’agriculture biologique. Par conséquent, une manipulation et une utilisation appropriées des fumiers sont essentielles pour garantir la préservation des éléments nutritifs contenus dans les fumiers et la réduction des risques de pollution environnementale.

La plupart des agricultrices et agriculteurs ne possèdent pas d’animaux et n’ont pas non plus accès au fumier. La culture de fourrages et l’intégration du bétail dans la ferme fournissent non seulement du lait et/ou de la viande et d’autres produits d’origine animale, mais aussi du fumier. Dans les régions où les systèmes de production sont mixtes (cultures-élevage), le fumier est susceptible d’être disponible pour la plupart des ménages, bien que ce soit à des niveaux variables.

Amélioration de la qualité du fumier

Les agricultrices et agriculteurs doivent optimiser l’utilisation et l’efficacité du fumier. Plutôt que d’épandre du fumier brut, ils doivent être encouragés à composter le fumier de bovins et d’autres ruminants, tout en fabriquant des engrais liquides à partir du fumier de volaille, qui se prête moins au compostage en raison de sa forte teneur en humidité.

Le fumier de ferme est idéalement collecté et stocké pendant un certain temps avant d’être utilisé. Lorsqu’il est utilisé à l’état frais, le fumier peut inhiber considérablement la croissance des cultures. Le fumier frais peut en effet entraîner un blocage temporaire de l’azote, car celui-ci est utilisé par les micro-organismes pour décomposer le fumier frais. En outre, le fumier frais ne contribue pas à augmenter la teneur en humus du sol. Le fumier contenant une petite quantité de litière est idéalement composté ou mélangé à des matières végétales destinées à être compostées. En revanche, le fumier contenant une forte proportion de litière est idéalement conservé dans des conditions anaérobies. La compression du fumier ralentit sa décomposition et évite la surchauffe, réduisant ainsi la perte d’éléments nutritifs. La collecte du fumier de ferme s’avère plus facile si les animaux sont gardés dans des étables. Pour le stockage, le fumier doit être mélangé à des matières végétales sèches comme la paille, l’herbe, les résidus de culture ou les feuilles pour absorber le liquide. La paille qui a été coupée ou étalée au bord d’une route pour être écrasée peut absorber plus d’eau que la paille longue.

Le fumier peut être stocké à côté de l’étable, en tas ou dans des fosses couvertes. Il peut également être stocké à l’intérieur de l’étable comme litière, à condition qu’il soit recouvert de litière fraîche.

Pour réduire autant que possible les pertes d’éléments nutritifs, le fumier de ferme doit être protégé du soleil, du vent et de la pluie. Idéalement, une tranchée recueille le liquide du tas de fumier et les urines de l’étable. Une digue autour du tas empêche l’entrée et la sortie incontrôlées de l’urine et de l’eau.

Il faut éviter aussi bien l’engorgement que le dessèchement du tas de fumier. Si des champignons blancs apparaissent (fils et taches blanches), le fumier est trop sec et doit être humidifié avec de l’eau ou de l’urine. Une couleur jaunâtre et/ou une mauvaise odeur sont des signes indiquant que le fumier est trop humide et pas suffisamment aéré. Si le fumier présente une couleur brune à noire sur l’ensemble du tas, les conditions sont idéales. Le stockage du fumier dans des fosses est particulièrement adapté aux zones et aux saisons sèches. Cette méthode de stockage réduit le risque de dessèchement et le nombre d’arrosages nécessaires. Cependant, le risque d’engorgement est plus élevé et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour creuser la fosse. Pour cette méthode, on creuse une fosse de 90 cm de profondeur avec une légère pente au fond. Le fond est comprimé, puis recouvert de paille. La fosse est remplie de couches d’environ 30 cm d’épaisseur, chaque couche étant comprimée et recouverte d’une fine couche de terre. La fosse est remplie jusqu’à ce que le tas dépasse la surface du sol de 30 cm, puis elle est recouverte de 10 cm de terre.

La qualité et la valeur du fumier peuvent être améliorées :

- En assurant la conception adéquate du logement des animaux, pour rendre la collecte du fumier plus facile et plus efficace.

- En mettant à disposition une litière adéquate, composée de paille ou d’herbe sèche, pour recueillir autant d’excréments que possible ; plus la litière est utilisée, mieux c’est.

- En compostant le fumier ; le fumier composté s’est en effet avéré être plus efficace sur les sols sableux et acides par rapport au fumier brut, même si l’azote se perd au cours du processus de compostage.

Proposed Group Exercise: Discussion on investment in livestock

Encouragez une discussion avec les agriculteurs sur les investissements dans la production animale. Discutez des avantages de l'intégration du bétail dans l'exploitation, y compris les options génératrices de revenus telles que la production laitière, l'augmentation de la productivité globale de l'exploitation et l'amélioration de l'accès au fumier animal pour les cultures. Quels défis les agriculteurs voient-ils ?

Ressources et lectures complémentaires

Le compostage :

- Préparation et utilisation du compost. Agrodok 8. 2005. Fondation Agromisa, NL. www.agromisa.org

- Compost enrichi pour des rendements plus élevés. Série de guides pratiques du CTA, n° 7. 2007 : Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale CTA, NL. www.anancy.net

- Le compostage sous les tropiques. 1998. Henry Doubleday Research Association HDRA. www.gardenorganic.org.uk

- Le compostage sous les tropiques II. 2001. Henry Doubleday Research Association HDRA. www.gardenorganic.org.uk

- Méthodes de compostage à la ferme. R.V. Misra, R.N. Roy, H. Hiraoka. 2003. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. www.fao.org

- Comment fabriquer et utiliser du compost. Sue Edwards et Hailu Araya. 2010. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. www.fao.org

- Méthodes de compostage à la ferme. R.V. Misra & R. N. Roy : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Rome. www.fao.org

Engrais verts :

- Engrais vert. Manuel d'agriculture de conservation n°3. 2002. Matériel du cercle d'étude. Programme de gestion des terres et d'agriculture de conservation. République de Zambie. Ministère de l'Agriculture et des Coopératives.

- Engrais verts / cultures de couverture pour le transfert de biomasse. Fiche d'action 39. www.paceproject.net

- Feuilles d'information sur les engrais verts de CIAT-Afrique. www.ciat.cgiar.org

- Engrais verts. Notes de formation pour les agriculteurs. Kenya Organic Agriculture Network KOAN. www.koan.co.ke

- Cultures d'engrais verts. 1985. Note technique d'ECHO. Educational Concerns for Hunger Organization ECHO, US. www.echonet.org

- Les engrais verts / cultures de couverture et la rotation des cultures dans l'agriculture de conservation sur les petites exploitations. 2011. Division de la production et de la protection des végétaux. FAO. www.fao.org

- Dépliants sur les espèces d'engrais verts. Henry Doubleday Research Association HDRA. www.gardenorganic.org.uk

Utilisation du fumier animal :

- Un meilleur fumier, de meilleures récoltes. Kenya Agriculture Research Institute KARI, Henry Doubleday Research Association HDRA. www.kari.orgmers et vulgarisateurs en Afrique. 2005. Institut international pour la reconstruction rurale IRRI ; Réseau africain pour le labour de conservation AC

- Manipulation et stockage du fumier. Manuel du cercle d'étude. 2004. Centre de formation agricole de Kasisi et Centre coopératif suédois. Zambie. www.loyno.edu ; www.sccportal.org

Gestion de la fertilité des sols :

- Gestion durable des terres en pratique - Lignes directrices et meilleures pratiques pour l'Afrique sub-saharienne (2011). TerrAfrica, World Overview of Conservation Approaches and Technologies WOCAT et Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. www.wocat.net

- Gestion intégrée des sols, de l'eau et des nutriments au Zimbabwe semi-aride. Manuel des animateurs des écoles pratiques d'agriculture, vol. 1. 2005. Zimbabwe. FAO. www.fao.org

- Gestion intégrée de la fertilité des sols en Afrique : Principes, pratiques et processus de développement (2009). www.ciat.cgiar.org

- Gestion des cycles des nutriments pour soutenir la fertilité des sols en Afrique subsaharienne. 2004. Academy Science Publishers ASP en association avec l'Institut de Biologie et de Fertilité des Sols Tropicaux du CIAT. www.aasciences.org

- Directives et matériel de référence sur la gestion et la conservation intégrées des sols et des nutriments pour les écoles pratiques d'agriculture. 2000. FAO. www.fao.org

- Manuel de l'animateur des écoles d'agriculture de terrain - Volume 1. Gestion intégrée des sols, de l'eau et des éléments nutritifs au Zimbabwe semi-aride. 2005. FAO. www.fao.org

- Agriculture durable. Matériel pour les cercles d'étude. 2007. Centre de formation agricole de Kasisi et Centre coopératif suédois. Zambie. www.loyno.edu ; www.sccportal.org

- Soutenir la croissance. Gestion de la fertilité des sols dans les petites exploitations tropicales. 1994. Müller-Sämann & Kotschi. GTZ/CTA.

- Gestion de la fertilité des sols. Agrodok 2. 2007. Fondation Agromisa, NL. www.agromisa.org

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?