Les précipitations deviennent de plus en plus incertaines ; pourtant, la plupart des agricultrices et agriculteurs en Afrique en dépendent fortement pour faire pousser leurs cultures et élever leurs animaux. Les sécheresses inattendues sont fréquentes et conduisent à une baisse des rendements ou, dans certains cas, à une absence totale de récoltes. Parfois, lorsqu’il pleut enfin, les précipitations sont si fortes qu’elles emportent de la terre, détruisent les plantes et causent des inondations ou des glissements de terrain. Les dégâts sont généralement plus importants sur les terres agricoles des pentes de collines. En fonction de l’ampleur des dégâts, la productivité des terres est instantanément ou graduellement réduite, parce que toute ou partie de la couche arable, riche en matière organique et en nutriments, est entraînée vers les plaines, laissant derrière la partie moins productive du sol.

Un tel scénario implique que les agricultrices et agriculteurs doivent protéger le paysage entier pour protéger les sols et conserver l’eau, indispensable à une production végétale et animale durables. Tandis que les terrains plats et drainants conviennent à l’agriculture, les terrains en pente ne peuvent être utilisés qu’à condition que des mesures adéquates de conservation des sols soient prises. Les terres escarpées ne doivent pas être utilisées pour produire des cultures annuelles, mais maintenues enherbées, plantées d’arbres pérennes ou destinées au pâturage contrôlé. Les terres très escarpées dont le sol est peu profond doivent plutôt être laissées dans leur état naturel et servir d’habitat pour la faune et la flore sauvages.

Par conséquent, les deux principaux objectifs de la conservation des sols des terres cultivées sont (i) de maintenir, autant que possible, le sol couvert de matières végétales mortes ou de plantes et arbres vivants pour fixer le sol et briser la force du vent ; (ii) de diminuer la circulation des eaux de surface et de favoriser l’infiltration de l’eau et son stockage dans le sol. La conservation des sols est réalisée par la lutte contre l’érosion des sols (ampleur des pertes en sol et en matière organique) et l’adaptation des pratiques de travail du sol. Une bonne conservation des sols constitue la base d’une production biologique végétale et animale efficace.

Qu’est-ce que l’érosion des sols ?

L’érosion des sols est le déplacement physique de particules de sol et de matière organique d’un site donné sous l’action des gouttes de pluie, du ruissellement ou du vent. L’érosion des sols représente 80 % de la dégradation des terres en Afrique.

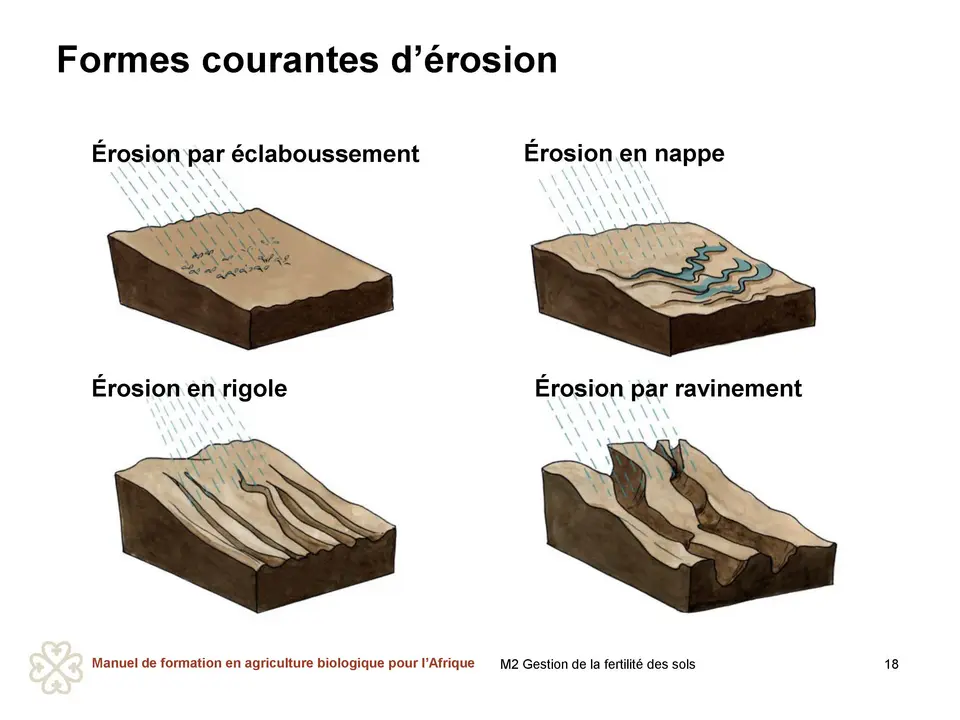

Comment reconnaître l’érosion des sols ? Les premiers signes d’un sol sujet à l’érosion se manifestent par la séparation de particules de sol, lesquels ont le plus souvent une couleur différente. L’ampleur de l’érosion des sols évolue de l’érosion en nappe (déplacement uniforme d’une fine couche de terre arable), à l’érosion en rigole (petit canal formé dans le champ), puis à un stade plus destructeur, l’érosion par ravinement (grands canaux formés dans le champ). Les systèmes racinaires apparents sont eux aussi un signe d’érosion.

La perte de la matière organique contenue dans les couches supérieures du sol affecte fortement les propriétés physiques du sol, sa structure, son aération, sa capacité de rétention d’eau et son activité biologique ; en outre, elle implique la perte d’éléments nutritifs, conduisant à des carences en nutriments et à une faible croissance des plantes. L’ampleur de l’érosion sur une terre agricole dépend de la pente de la terre, de la nature de la culture ou du couvert végétal, de l’utilisation de la terre, de l’érodibilité (l’estimation de la capacité de la terre à résister à l’érosion), l’érosivité de l’agent érosif (p. ex. la capacité du vent ou de l’eau à causer l’érosion).

- Pente de la terre : naturellement, plus la pente d’un champ est raide, plus la quantité de sol perdu dû à l’érosion hydrique est importante.

- Végétation : le potentiel d’érosion augmente si le sol possède très peu ou pas de couverture végétale sous forme de plantes et/ou de résidus de culture. Les plantes et les résidus de culture protègent le sol de l’impact des gouttes de pluie et des éclaboussures, ont tendance à ralentir le ruissellement de surface et permettent à l’eau de surface en excès de s’infiltrer.

- Utilisation de la terre : certaines mesures de gestion des terres et pratiques culturales (labour, culture en bandes alternantes ou en terrasses) peuvent avoir des répercussions directes sur le problème global de l’érosion des sols dans une ferme et les solutions envisageables.

- Érodibilité du sol : l’érodibilité des sols est une estimation de la capacité des sols à résister à l’érosion, basée sur les caractéristiques physiques de chaque sol. Généralement, les sols présentant un taux d’infiltration et une teneur en matière organique élevés ainsi qu’une bonne structure sont plus résistants à l’érosion. Le terreau sableux et les sols à texture de terreau ont tendance à être moins érodables que le limon et certains sols à texture argileuse.

Causes de l’érosion des sols

L’érosion des sols se produit naturellement. L’intervention humaine peut toutefois accélérer ce processus naturel, par exemple à travers les pratiques suivantes :

Le surpâturage des prairies réduit la couverture végétale, exposant la surface du sol à la pluie et au piétinement des animaux, ce qui ameublit à son tour la couche arable, la rendant sensible à l’érosion. Comme le taux d’occupation augmente et que de nouvelles espèces animales telles que les moutons et les chèvres sont introduites, les pâturages finiront par être dénudés

La surexploitation des terres cultivées provoque l’épuisement de la matière organique du sol, détruit la structure du sol et rend les terres très sensibles à l’érosion.

L’utilisation des terres sensibles à l’érosion sans la prise de mesures de conservation des sols (terrassement, etc.) entraîne automatiquement l’érosion des sols.

La destruction continue des forêts à la recherche de bois de chauffage, de matériaux pour la production de charbon et de nouvelles terres cultivables conduit à l’érosion des sols, à des inondations et des glissements de terrain, et réduit le stockage des eaux de pluie dans le sol, modifiant la disponibilité d’eau dans les plans d’eau et les nappes phréatiques.

Comment l’érosion affecte-t-elle l’agriculture ?

Diminution de la production agricole : la perte des couches supérieures des sols, riches en nutriments et biologiquement actives, entraîne la diminution ou la perte de productivité des sols.

Dans les régions à fortes précipitations, une partie de l’eau, qui ne peut être retenue, s’infiltre dans une couche plus profonde ou la nappe phréatique, emportant les éléments nutritifs hors de la portée des racines des plantes dans le processus.

Comment contrôler l’érosion des sols ?

Quelle que soit l’ampleur des dégâts occasionnés par l’érosion des sols, les terres et les sols peuvent encore être réhabilités. Si la couche arable est perdue et l’érosion sévère, la réhabilitation des terres peut demander beaucoup d’efforts et prendre un temps considérable. Généralement, l’engagement de la communauté entière est requis pour améliorer la situation. Néanmoins, même au niveau des ménages individuels, chaque agricultrice ou agriculteur peut mettre en œuvre de nombreuses mesures pour contrôler l’érosion des sols. Ces mesures vont, dans le même temps, contrôler l’érosion et conserver l’humidité des sols.

a) Couverts végétaux

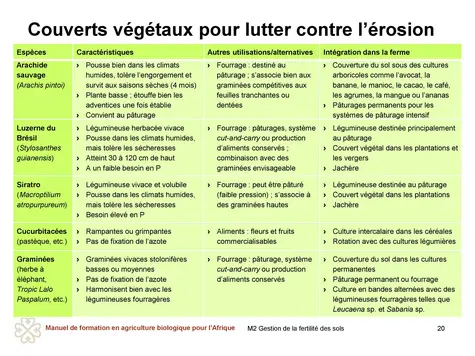

Les couverts végétaux sont généralement des espèces de plantes vivaces basses, semées avec l’intention principale de protéger le sol, d’empêcher la croissance des mauvaises herbes et de maintenir la fertilité du sol. Ils sont aussi appelés « paillis vivants ». Les couverts végétaux sont utilisés d’une manière similaire aux engrais verts, la principale différence étant que les engrais verts sont essentiellement cultivés pour produire un maximum de biomasse et généralement coupés avant leur floraison pour être incorporés dans le sol. Les couverts végétaux peuvent eux aussi avoir besoin d’être coupés ou pâturés régulièrement pour éviter la compétition avec la culture principale.

Certaines sources d’information ne font aucune distinction entre les couverts végétaux et les engrais verts, puisque les deux peuvent inclure les mêmes espèces et que les différences sont minimes selon leur gestion. Cependant, il est judicieux de les aborder séparément en raison des différentes fonctions qu’ils peuvent avoir dans un système de culture.

Le principal point fort des couverts végétaux est de couvrir rapidement le sol et de le maintenir couvert en permanence. Les couverts végétaux améliorent la productivité à court et long terme d’un système de culture. Ils améliorent les propriétés physiques du sol, réduisent le ruissellement et l’érosion, étouffent les mauvaises herbes et, s’il s’agit de légumineuses, ils transfèrent de l’azote à la culture principale lorsqu’ils sont utilisés comme paillis. L’apport accru de résidus de culture, la moindre décomposition de la matière organique du sol résultant d’un travail réduit du sol ou d’un semis direct et la diminution de la température du sol sont autant de facteurs contribuant au maintien de la teneur en matière organique du sol sous un couvert végétal.

Les avantages des couverts végétaux peuvent être limités par leur compétition avec la culture principale pour l’eau et les éléments nutritifs et la très faible augmentation de la teneur en matière organique du sol. Le fauchage ou le travail sélectif du sol réduisent temporairement cette compétition. Tandis que les couverts végétaux composés de légumineuses fournissent de l’azote à la culture principale, ceux à base de graminées ont besoin d’azote pour leur propre croissance.

Un couvert végétal idéal présente les caractéristiques suivantes :

- Il est bas et ne grimpe pas.

- Il pousse rapidement et couvre le sol en peu de temps.

- Il résiste aux ravageurs et aux maladies, et ne contamine pas les cultures principales.

- Il tolère la sécheresse.

- Il fixe l’azote de l’air.

- Il développe un système racinaire profond, capable d’ameublir les sols et de contribuer à la régénération des sols dégradés.

- Il est facile à semer et à gérer, et peut être pâturé ou fauché pour produire du fourrage.

- Les semences sont bon marché, facilement accessibles ou reproductibles dans la ferme..

Les résidus des couverts végétaux ne sont généralement pas récoltés, mais laissés sur place pour qu’ils se décomposent. Voilà pourquoi on parle également de paillis vivants. Certains couverts végétaux peuvent être pâturés, fournissent de la nourriture ou peuvent être utilisés comme fourrage. La mise en place d’un couvert végétal limite les possibilités de travail du sol. Par conséquent, les couverts végétaux sont généralement utilisés dans des systèmes de culture qui impliquent un travail réduit du sol. Ils peuvent être subdivisés en légumineuses, graminées et autres groupes tels que les cucurbitacées qui, elles aussi, couvrent bien le sol. Pour une couverture permanente du sol, un mélange de légumineuses et de graminées est idéal : leurs systèmes racinaires se complètent bien en matière de profondeur des racines et, ensemble, elles représentent une source homogène de fourrage pour le bétail.

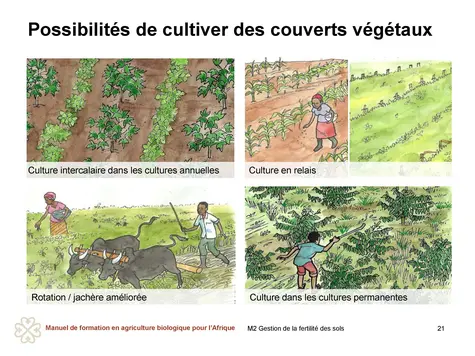

Comment intégrer les couverts végétaux?

Les couverts végétaux peuvent être réalisés de différentes manières selon les conditions du site, la culture principale et les avantages attendus.

- Cultures intercalaires:le couvert végétal est semé en même temps que la culture principale. Dans ce cas, la culture principale devrait être une plante haute comme le maïs pour éviter qu’elle ne soit étouffée par le couvert végétal. Les couverts végétaux grimpants comme le mucuna sont à éviter, parce qu’ils étoufferaient la culture principale. La culture intercalaire est préférable dans les cultures pérennes.

- Cultures en relais:le couvert végétal est mis en place lorsque la culture principale se trouve à un stade de croissance avancé. Par exemple, dans une culture associée maïs/haricots, le couvert végétal peut être semé après la récolte des haricots. Cette pratique permet d’obtenir un meilleur rendement et réduit fortement le risque de compétition entre les plantes. Ensuite, on laisse le couvert végétal continuer à pousser pour protéger le sol et étouffer les mauvaises herbes.

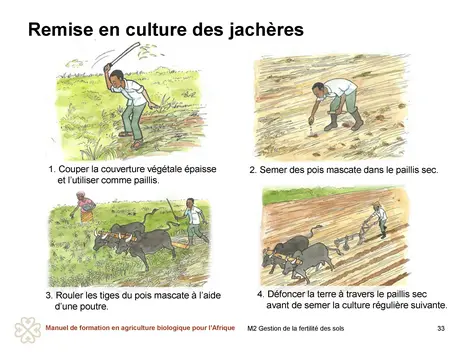

- Rotation des cultures et jachères améliorées: dans ce cas, le couvert végétal est mis en place après la récolte de la culture principale. Si le sol est suffisamment humide, cela peut se faire immédiatement après la récolte. Le couvert végétal peut faire partie du cycle de rotation de la culture principale ou être incorporé pendant la période de jachère.

Pour réduire le risque de dégâts causés par les maladies et les ravageurs, différentes espèces de couverts végétaux peuvent être cultivées sur divers champs. Lorsqu’ils sont semés en association avec des cultures vivrières, les couverts végétaux devraient, eux aussi, être alternés pour éviter la propagation des ravageurs et des maladies des cultures. Les pratiques recommandées pour le semis des couverts végétaux varient selon le système de culture, la taille des semences et le climat. Les petites graines sont semées soit à la volée soit en lignes à la main ou à l’aide d’un semoir. Quant aux grosses semences, il convient de les semer manuellement à la houe ou au moyen d’un semoir à semis direct à traction animale. Alors qu’un espacement étroit est recommandé dans les peuplements purs, en cas de couvert végétal intercalé et dans les climats secs, un espacement large réduit la compétition avec la culture principale. En général, 2 à 4 graines sont semées par poquet. La plupart des couverts végétaux auront besoin d’au moins un désherbage en début de croissance.

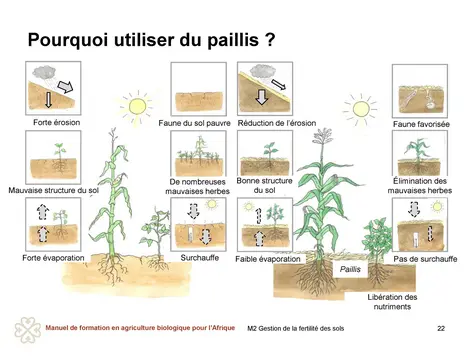

b) Paillage

Le paillage consiste à recouvrir la surface du sol de matières végétales telles que des feuilles, de l’herbe, des brindilles, des résidus de culture ou de la paille. Parfois, on utilise des paillis artificiels comme les films de paillage en plastique (essentiellement pour lutter contre les mauvaises herbes ; ils ne procurent pas les mêmes avantages que les paillis organiques). Le paillage présente de nombreux avantages, y compris celui d’éviter à la couche arable d’être emportée en cas de fortes pluies ou asséchée par le soleil. Le paillis diminue l’évaporation de l’eau et maintient donc le sol humide. Par conséquent, les plantes ont besoin de moins d’irrigation ou peuvent utiliser l’eau de pluie disponible plus efficacement. En outre, un sol humide favorise l’activité des organismes du sol comme les vers de terre et les micro-organismes (rhizobiums, champignons mycorhiziens, etc.).

Les paillis organiques constituent une excellente source de nourriture pour les organismes du sol et offrent des conditions favorables à leur croissance. Lors de leur décomposition, les paillis libèrent également leurs éléments nutritifs ; une partie des paillis est transformée en humus stable, contribuant à augmenter la teneur en matière organique du sol. Par ailleurs, une couche épaisse de paillis étouffe les mauvaises herbes en inhibant leur germination. Pour toutes ces raisons, le paillage joue un rôle crucial dans la prévention de l’érosion des sols.

Mise en place des paillis

Les sources de paillis comprennent les adventices, les couverts végétaux, les résidus de culture, l’herbe, les matériaux issus de l’élagage des arbres et de la taille des haies ainsi que les déchets issus de la transformation des produits agricoles ou de la sylviculture. Les arbustes à croissance rapide fixateurs d’azote qui tolèrent une forte taille donnent des quantités considérables de paillis de qualité. Les arbustes peuvent être plantés en haies.

L’effet du paillage dépend fortement du type de paillis utilisé. Dans les climats humides, les matériaux verts se décomposent rapidement, rendant des éléments nutritifs accessibles aux cultures pendant le processus. La protection du sol se limite alors à une période comprise entre 1 et 3 mois. Dans ce cas, le paillage peut être répété. Les matériaux résistants tels que la paille ou les tiges, au contraire, se décomposent plus lentement et couvrent le sol donc pour une durée plus longue. Là où l’érosion du sol pose problème, les paillis à décomposition lente (avec une faible teneur en azote et un ratio carbone/azote élevé) fournissent une protection à long terme, comparativement aux matériaux à décomposition rapide.

Lorsque des matériaux riches en carbone sont utilisés pour le paillage, l’azote du sol peut être utilisé par les micro-organismes pour décomposer le matériau (processus appelé immobilisation). Pendant ce temps, les microbes concurrencent les plantes pour l’azote et la culture peut souffrir de malnutrition. Pour éviter l’immobilisation de l’azote, les matières végétales vieilles ou dures doivent être étendues sur le sol au moins deux mois avant la plantation ou le semis de la culture principale. La décomposition du paillis peut être accélérée en épandant des engrais organiques tels que le fumier sur le paillis, augmentant ainsi la teneur en azote.

Dans les climats arides, les paillis peuvent être rares et leur production ou collecte implique généralement beaucoup de travail. Par conséquent, ils peuvent entrer en concurrence avec la production des cultures et les activités ménagères. Cependant, la mise en place de paillis vaut la peine, en particulier dans de tels climats.

Dans certaines situations, les organismes tels que les limaces, les escargots, les fourmis et les termites peuvent proliférer dans les conditions humides et protégées de la couche de paillis, et causer des dégâts aux cultures. Les organismes nuisibles comme les foreurs de tige peuvent survivre dans les tiges de cultures telles que le coton, le maïs ou la canne à sucre. Dans de telles situations, les agriculteurs doivent soigneusement sélectionner les paillis pour éviter tout inconvénient ou renoncer au paillage et appliquer d’autres méthodes de protection des sols. En règle générale, les matières végétales infectées par des maladies virales ou fongiques ne doivent pas être utilisées si la maladie risque de se propager à la culture suivante. Une bonne rotation des cultures est essentielle pour venir à bout de ces risques.

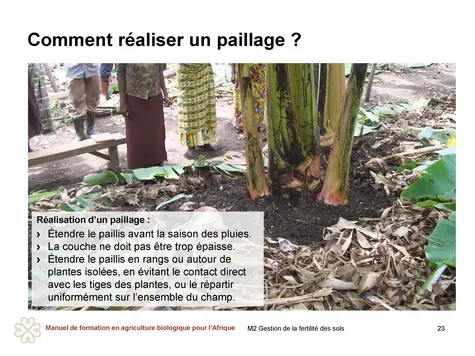

Dans la mesure du possible, le paillis doit être mis en place avant la saison des pluies ou au début de celle-ci, étant donné que le sol est alors plus vulnérable. Si le paillage est réalisé avant le semis ou la plantation, la couche de paillis ne doit pas être trop épaisse, pour permettre aux jeunes plants de la pénétrer. Si la couche n’est pas trop épaisse, les semences ou les jeunes plants peuvent être semés ou plantés entre le paillis. Les paillis peuvent également être mis en place dans des cultures existantes, de préférence directement après le travail du sol. Ils peuvent être posés entre les rangs, directement autour des plantes individuelles (notamment pour les cultures arboricoles) ou répartis uniformément dans les champs. Dans les cultures maraîchères, il est préférable de ne mettre en place le paillis qu’une fois que les jeunes plants sont devenus plus robustes, puisqu’ils peuvent être affectés par les produits résultant de la décomposition du paillis frais.

Dans les climats humides, les matériaux encombrants comme les brindilles sont généralement plus appropriés pour le paillage, puisqu’ils assurent une ventilation adéquate. Les matériaux ne doivent toutefois pas être trop encombrants, pour éviter qu’ils n’endommagent les cultures ou ne soient emportés par le vent. Lorsque du paillis est introduit dans un champ, il faut veiller à ce qu’il ne contienne pas de graines indésirables.

La stratégie idéale de mise en place des paillis dépend, finalement, des conditions locales et des cultures. Des essais menés sur plusieurs saisons sont nécessaires pour déterminer s’il vaut mieux mettre en place le paillis avant ou après la plantation, en bandes tout au long des rangs ou uniformément sur toute la surface, en couche épaisse ou mince.

c) Réduire l’écoulement de l’eau

Diguettes et billons

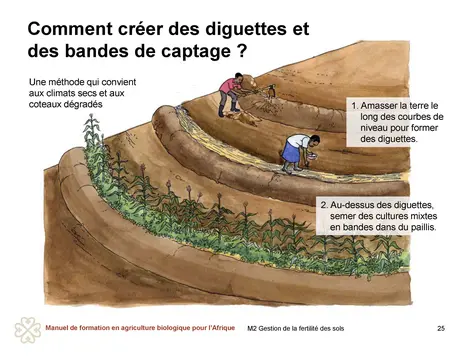

Une mesure efficace pour limiter la circulation de l’eau à la surface du sol consiste à creuser des tranchées le long des courbes de niveau d’une pente pour former des billons. Une autre possibilité consiste à identifier les endroits où l’eau s’écoule naturellement et à y planter de l’herbe pour permettre à l’eau de pluie de couler doucement dans les champs sans former de ravines. Ces zones nécessitent une végétation vigoureuse et dense et l’eau doit être dirigée par des déviations. Des fossés peuvent être creusées le long des courbes de niveau pour piéger l’eau qui coule et favoriser son infiltration dans le sol. Ce procédé est souvent combiné avec la culture en bandes entre les billons de niveau : sur le flanc de la colline, on alterne des bandes de cultures comme le maïs avec des bandes d’une végétation plus dense comme les légumineuses. Une grande partie du sol emporté en aval de chaque bande de culture en lignes est piégée par la bande de végétation plus dense qui pousse en dessous d’elle. Il peut également être judicieux de mettre en place des cordons de déchets composés de tiges et d’autres résidus de culture au lieu de la végétation dense.

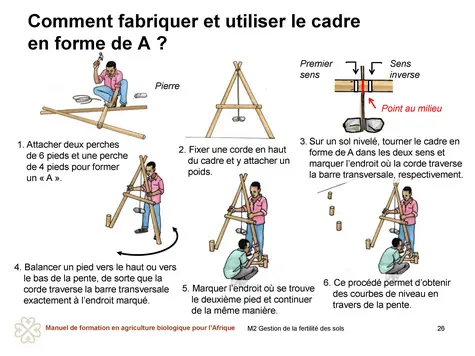

Pour marquer les courbes de niveau le long d’une pente, on peut utiliser un cadre en forme de A. Bon marché et facile à construire, cet outil simple est immédiatement accessible aux agricultrices et agriculteurs africains. Pour construire un cadre en forme de A, il faut trois perches, de la corde, une pierre et des piquets.

Comment construire et utiliser un cadre en forme de A?

- Attacher trois perches d’une longueur d’environ 2,5 m chacune pour former un « A » équilibré. Si la corde ne permet pas de bien attacher les bouts, utiliser des clous.

- Fixer le bout d’un morceau de corde en haut du A et attacher une pierre à l’autre bout, de sorte que la pierre soit à une certaine distance du sol et de la barre transversale du A.

- Placer le cadre en forme de A à la verticale et marquer la position de chacun des deux pieds. Puis marquer l’endroit où la corde traverse la barre transversale du A.

- Tourner le cadre en forme de A de sorte que la position des pieds soit inversée. Marquer une nouvelle fois l’endroit où la corde traverse la barre transversale. Si les deux points ne sont pas au même endroit, marquer un troisième point à l’aide d’un couteau exactement au milieu des deux premiers.

- Planter le premier piquet à l’extrémité supérieure du champ. Placer un pied du cadre en forme de A au-dessus du piquet, en contact avec celui-ci. Placer l’autre pied de sorte que la corde traverse le point marqué sur la barre transversale..

- Planter un autre piquet dans le sol juste en dessous du deuxième pied. Faire bouger le cadre en forme de A et continuer de la même manière à travers le champ.

- La courbe de niveau suivante est placée 3 à 6 mètres en dessous de la première courbe. Plus la pente est raide, plus les courbes doivent être rapprochées.

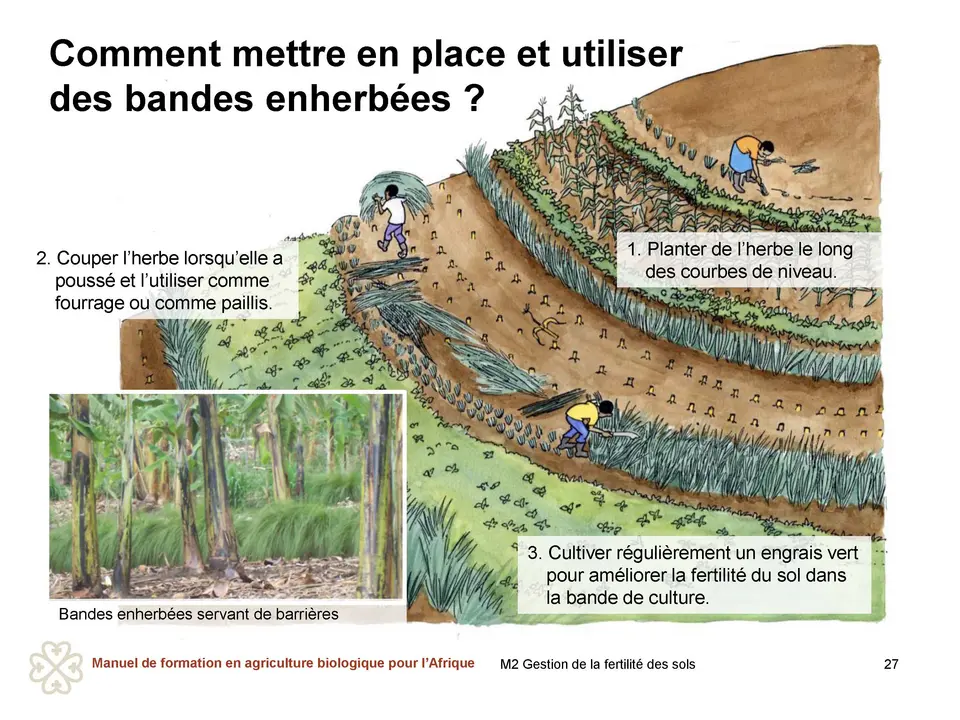

Bandes enherbées

Des plantes fourragères telles que le vétiver (Vetiveria zizanioides), l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), l’herbe de Guinée (Panicum maximum) et Paspulum notatum peuvent être cultivées en bandes à intervalles en travers de la pente pour ralentir le ruissellement de l’eau. En plus de réduire l’érosion du sol, ces plantes fournissent du fourrage pour les animaux. Les bandes enherbées peuvent être associées à ou remplacées par une haie de légumineuses fourragères arborescentes comme Leucaena diversifolia, Calliandra calothyrsus, Sesbania sesban et Gliricidia sepium.

Terrassement

Les mesures mécaniques de lutte contre l’érosion sont généralement plus chères que celles reposant principalement sur la végétation. Leur mise en œuvre demande davantage de main-d’œuvre, de matériel et de savoir-faire. Le terrassement comprend de nombreux types de terrasses, de déviations et de structures de stabilisation des pentes. Les terrasses divisent une longue pente en une série de courtes pentes. Chaque terrasse collecte et contrôle l’excès d’eau d’une zone déterminée de la pente au-dessus d’elle. L’eau collectée dans le canal d’une terrasse peut être acheminée vers des déversoirs protégés tels que des bassins artificiels ou des cours d’eau naturels où elle ne causera pas de dommage. Si le sol du champ est suffisamment perméable, on peut construire des terrasses nivelées et laisser l’eau stagner et s’infiltrer dans le sol. Même les terrasses bien construites ont besoin d’être réparées régulièrement pour être efficaces. À moins d’être maintenues en bon état, les terrasses peuvent causer plus d’érosion que si elles n’étaient pas construites.

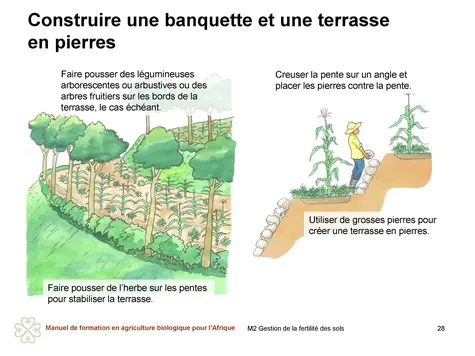

- Banquettes. On les trouve sur les pentes moyennes ; elles transforment la pente raide en une série de planches ou de lits construits en travers de la pente sur lesquels les plantes sont cultivées. Les marches sont séparées par des contremarches presque verticales (murs ou diguettes) en pierre ou en terre, protégées par une végétation dense. Pour maintenir leur stabilité, les contremarches doivent disposer d’une couverture végétale permanente et être continuellement réparées. Bien que leur construction demande beaucoup de travail et de temps, les banquettes peuvent durer longtemps si elles sont bien entretenues.

- Cordons pierreux. L'utilisation de cordons pierreux est surtout pertinente lorsque des pierres sont facilement accessibles dans la zone. Les pierres sont entassées en travers de la pente, la divisant en petites sections où les plantes sont cultivées. Elles ralentissent le ruissellement et la terre finit par s’accumuler derrière elles, formant des lits presque nivelés.

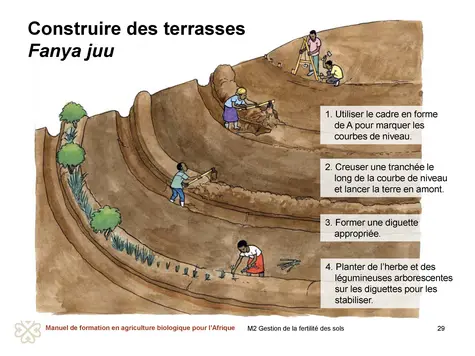

- Terrasses Fanya juu. Les terrasses Fanya juu (« lance-le vers le haut » en kiswahili) sont construites en creusant des tranchées le long des courbes de niveau tout en lançant la terre en amont pour former des diguettes, lesquelles sont stabilisées à l’aide de plantes fourragères telles que l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum) et d’arbres agroforestiers à usages multiples. On cultive des plantes dans l’espace entre les diguettes et, au fil du temps, les Fanya juu se transforment en banquettes. Dans les zones semi-arides, ces terrasses servent à collecter et conserver l’eau.

Conservation de la végétation

Les racines des plantes agglomèrent les particules du sol et protègent celui-ci contre l’érosion hydrique et éolienne. Une terre couverte de végétation est donc moins sensible à l’érosion qu’une terre non cultivée. Voilà pourquoi il convient de maintenir la couverture végétale naturelle dans les cultures pérennes ou de semer un couvert végétal. Les pentes très raides, en revanche, ne devraient pas être cultivées ; on devrait y planter des arbres.

Les arbres plantés en rangées (culture en bandes alternées) et les haies plantées dans les champs ou autour de ceux-ci réduisent la vitesse du vent. En outre, ils créent un microclimat qui réduit l’évaporation et protège le sol et les cultures des effets desséchants du vent. Lorsque les arbres sont plantés en rangées au sein du champ, ils concurrencent le plus souvent les cultures pour l’eau ; dans les zones plus sèches, cette concurrence réduira le rendement des grandes cultures. Dans de telles régions, il est recommandé de planter des haies. Lorsque les arbres sont plantés au sein des cultures, ils doivent être élagués au début de la saison de croissance des cultures pour réduire la compétition. Pendant la saison sèche, les arbres auront repoussé et seront capables d’ombrager le sol.

Récupération de l'eau

Dans les régions arides et semi-arides, les stratégies pour collecter et économiser l’eau et conserver l’humidité des sols sont la priorité absolue. Comme l’eau est le facteur limitant pour le rendement des cultures, chaque goutte d’eau de pluie ou d’irrigation doit être retenue dans le champ. Pour assurer un approvisionnement suffisant en eau des sols, il faut collecter l’eau de pluie disponible, réduire le ruissellement et mettre en œuvre des stratégies de gestion des sols permettant d’augmenter l’infiltration de l’eau, d’accroître la capacité de rétention d’eau et de diminuer l’évaporation par le paillage et un travail minimal du sol. Même lorsque de l’eau d’irrigation est disponible, son utilisation doit être maintenue au strict minimum pour éviter des problèmes liés à la salinité et à la surexploitation de la nappe phréatique.

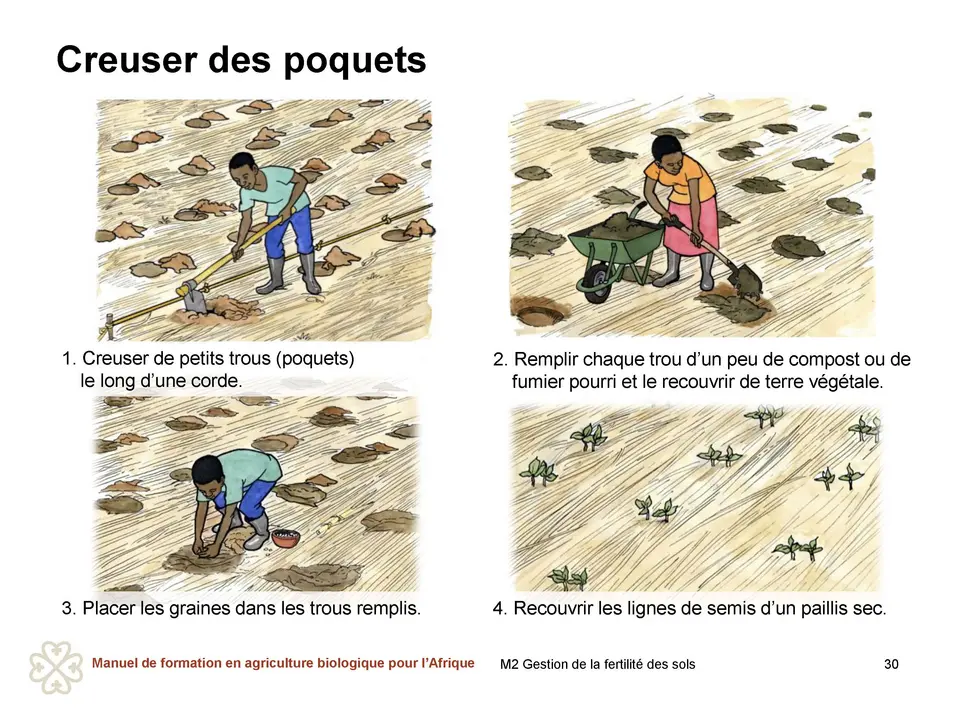

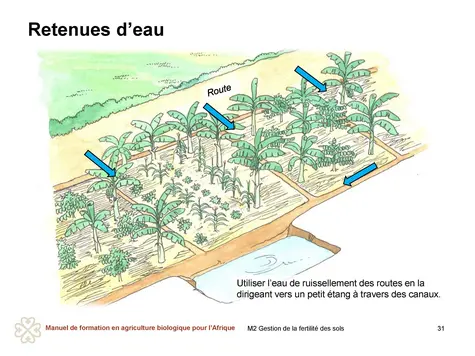

Les agricultrices et agriculteurs biologiques cherchent à optimiser l’utilisation des ressources de leurs fermes pour la gestion de l’eau en vue d’améliorer leurs sols et de mettre au point des systèmes agricoles permettant de collecter l’eau et de la stocker pour une utilisation future. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre avec succès dans de nombreuses régions: Poquets ou trous de rétention d’eau: Lestrous de rétention d’eau (également connus sous le nom de zai au Burkina Faso et de tassa au Niger) sont des trous circulaires creusés à la main le long des rangées de plantation qui recueillent et stockent l’eau. La terre provenant des trous est utilisée pour construire des diguettes autour des trous. La taille des trous dépend de la quantité d’eau de ruissellement. On peut ajouter du fumier ou du compost dans les trous avant de les planter. Après la plantation, les trous ne sont pas complètement couverts pour pouvoir collecter davantage d’eau. On peut utiliser les trous saison après saison tout en améliorant la fertilité du sol en y apportant du fumier ou du compost. Retenues d'eau: L’eau provenant des routes et de la ferme peut être acheminée vers les champs par des fossés ou un bassin. Ensuite, l’eau peut être doucement déviée vers le champ ou utilisée pour l’irrigation.

Réduction des perturbations du sol

Les agricultrices et agriculteurs travaillent le sol pour diverses raisons : pour ameublir la terre et préparer un lit de semences afin de favoriser la germination des graines, pour lutter contre les mauvaises herbes ou incorporer du fumier et des matières végétales dans le sol. Dans de nombreux pays africains, il est courant de retourner la terre sur toute la surface du champ à planter. Le labour, le hersage ou le travail du sol avec un outil à disques généralisés sont favorisés par la mécanisation. Cependant, le billonnage à l’aide d’une houe provoque lui aussi la perturbation de toute la surface du sol. Ces systèmes de travail du sol laissent le sol nu, l’exposant à l’érosion et à la perte d’eau par évaporation, entraînent le recouvrement de la surface du sol par les eaux, accélèrent la décomposition de la matière organique et contribuent à la destruction de la structure du sol. Un travail répété du sol à la même profondeur ou dans des conditions humides comporte le risque de compactage et de formation d’une semelle de labour au niveau de la profondeur de travail. Par ailleurs, le mélange des couches du sol peut gravement nuire à certains organismes du sol comme les vers de terre.

La plupart des agricultrices et agriculteurs qui labourent leurs terres doivent attendre les pluies pour travailler le sol. Dans ce cas, les semis ne peuvent pas avoir lieu tant que les terres ne sont pas préparées. Dans de nombreuses régions, chaque jour de retard dans l’ensemencement après les premières pluies entraîne des pertes de rendement. Le travail du sol de la surface entière d’un champ exige beaucoup de travail, d’énergie et de temps. La préparation d’un champ peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, requiert une puissance de traction élevée et beaucoup de carburant en cas d’utilisation d’un tracteur.

Les pratiques d’agriculture biologique traditionnelles impliquent un travail profond du sol avec retournement de la terre pour permettre l’incorporation de matières végétales et de fumier et l’enfouissement des mauvaises herbes. Une meilleure compréhension des impacts négatifs de telles pratiques sur la matière organique du sol, les pertes d’éléments nutritifs, la biologie du sol, le climat, la consommation d’énergie et les coûts entraîne actuellement un changement fondamental dans l’approche du travail du sol avec l’adoption croissante de pratiques telles qu’elles sont promues par l’approche de l’agriculture de conservation des sols.

Toute activité de travail du sol a un impact plus ou moins destructif sur la structure du sol. Cependant, il existe des systèmes qui réduisent la perturbation du sol au minimum, maintiennent une couverture protectrice sur la surface du sol et permettent une préparation précoce de la terre avant les pluies. De tels systèmes contribuent à une bonne structure du sol, réduisent le risque de compactage, augmentent l’infiltration de l’eau, diminuent le ruissellement et réduisent l’évaporation, améliorant ainsi le stockage de l’eau. Lorsque le sol est protégé et n’est pas perturbé, la couche arable devient un habitat favorable aux racines des plantes, vers, insectes et micro-organismes tels que les champignons et les bactéries. Ces organismes du sol recyclent la matière organique de la couverture végétale et la transforment en humus et en éléments nutritifs, contribuant ainsi à rendre le sol fertile et à nourrir les plantes. Ce processus peut également être appelé « travail biologique du sol ».

Le travail réduit du sol et sa couverture permanente, tels que recommandés par l’approche de l’agriculture de conservation des sols, permettent aux agricultrices et agriculteurs de préparer leur terre après la récolte de la culture précédente. La préparation précoce des terres permet un semis au début de la saison des pluies et un désherbage précoce. L’approche de l’agriculture de conservation des sols convient très bien aux femmes, étant donné que le travail du sol est réduit et peut être exécuté sur une longue période sans perte d’éléments nutritifs et de temps précieux.

Le travail du sol vise à fournir de bonnes conditions de croissance aux semences et aux jeunes plants, à ameublir le sol de sorte à faciliter la pénétration des racines des jeunes plants, à lutter si nécessaire contre les mauvaises herbes et les ravageurs terricoles et à réparer le compactage causé par les activités précédentes. Se servir ou non du travail du sol pour incorporer dans le sol les résidus de culture et les fumiers est une décision fondamentale qui doit être prise dans le contexte local.

Pour réduire autant que possible les impacts négatifs du travail du sol tout en bénéficiant de ses avantages, les agricultrices et agriculteurs doivent viser à réduire au minimum le nombre d’interventions et choisir des méthodes qui conservent au maximum les qualités naturelles du sol.

Il n’existe pas qu’une seule bonne façon de travailler la terre ; les options sont nombreuses. Pour trouver la méthode de travail du sol la plus appropriée, il faut tenir compte des plantes cultivées, du système cultural, du type de sol, du climat, de la pression des mauvaises herbes et de bien d’autres facteurs. Chaque agricultrice ou agriculteur doit donc évaluer la pratique qui est la plus adaptée aux conditions de sa ferme et qui lui permet de réduire les impacts négatifs du travail du sol tout en bénéficiant de ses avantages. Les agricultrices et agriculteurs biologiques doivent viser à réduire autant que possible le nombre d’interventions et choisir des méthodes qui préservent les qualités naturelles du sol. L’adoption d’un travail réduit du sol par les agricultrices et agriculteurs qui s’en remettent entièrement aux pratiques naturelles et renoncent à l’utilisation d’herbicides et d’engrais chimiques pourrait nécessiter des adaptations spécifiques pour éviter les problèmes liés aux mauvaises herbes et assurer une bonne nutrition des plantes.

Systèmes de culture sans travail du sol ou de semis direct

Les systèmes de semis direct fonctionnent sans travail du sol : on sème les graines directement dans le couvert végétal sans préparer de lit de semences. Les résidus de culture sont laissés à la surface du sol. Pour empêcher la concurrence entre la culture et la végétation couvrant le sol, on détruit la couverture végétale et les mauvaises herbes en les coupant manuellement ou mécaniquement ou en utilisant des herbicides. En agriculture conventionnelle, les engrais chimiques sont soit épandus à la volée soit appliqués au cours du semis. Pour les semis, on n’ouvre généralement qu’une fente de semis étroite, juste assez large et profonde pour bien couvrir les semences, tandis que les résidus de culture restent à la surface du sol et ne sont, dans l’ensemble, pas perturbés.

Les systèmes de culture sans travail du sol aident à donner au sol une structure naturelle, avec une couche arable friable et riche en matière organique et en organismes. Les pertes en éléments nutritifs sont réduites au minimum, puisqu’il n’y a pas de décomposition soudaine de la matière organique et que les nutriments sont captés par un réseau dense de racines. L’érosion du sol ne posera pas de problème tant qu’il y a une couverture végétale permanente ou un apport suffisant de matières organiques. Dernier point mais non des moindres, les agricultrices et agriculteurs peuvent économiser beaucoup de main-d’œuvre.

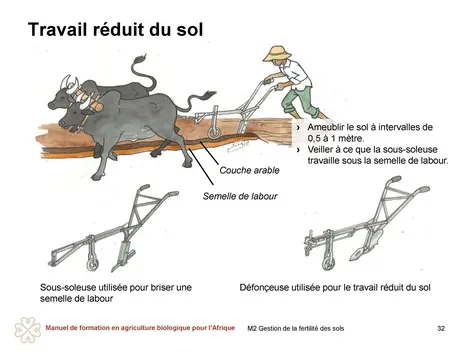

La culture sans travail du sol nécessite des sols bien drainés. Les sols gorgés d’eau ou mal drainés ne conviennent pas au semis direct parce que les semences et les racines de plantes pourriraient dans le sol. Dans les sols compactés, un sous-solage au-delà de la semelle de labour peut s’avérer nécessaire pour améliorer le drainage. Une autre possibilité consiste à intégrer dans la rotation des cultures des plantes à racines profondes comme les pois d’Angole pour briser la semelle de labour avant de semer des cultures à racines plus faibles.

Le succès du semis direct dépend d’une production élevée de biomasse pour assurer un paillis épais. Une bonne rotation des cultures comprenant des engrais verts à base de légumineuses est essentielle à ce système. La gestion de la croissance des mauvaises herbes pourrait constituer un défi pour les agricultrices et agriculteurs biologiques, qui renoncent à l’utilisation d’herbicides et ne comptent que sur des méthodes mécaniques ou naturelles pour lutter contre les mauvaises herbes. Néanmoins, il existe un potentiel pour introduire le semis direct dans l’agriculture biologique.

Dans les cultures annuelles, par exemple, on peut facilement pratiquer la culture sans travail du sol en semant une légumineuse entre les tiges d’une céréale comme le maïs, le blé ou le millet.

Le semis direct sous paillis vivant convient principalement aux cultures pérennes telles que le café ou la banane, où la concurrence par la végétation annuelle est limitée et où les mauvaises herbes peuvent être maîtrisées grâce à une coupe régulière.

Systèmes de travail réduit ou minimal du sol

Le travail réduit du sol est un travail superficiel du sol ou un ameublissement du sol à l'aide d'un chisel, sans travail profond du sol ni traçage de sillons ou de trous à l'endroit où les semences sont plantées. Le travail minimum du sol favorise l'accumulation de matière organique dans le sol, l'activité des organismes du sol et contribue à rendre les agrégats du sol plus stables, ce qui permet une meilleure infiltration de l'eau. Le travail minimum du sol implique également une réduction de la main-d'œuvre et environ la moitié de l'énergie et des efforts nécessaires à la préparation du sol. Plus la partie de la surface du sol qui reste non perturbée et couverte est grande, plus l'impact est positif. Idéalement, le lit de semence n'est préparé que là où les graines sont plantées et les résidus restent sur la couche arable et ne sont pas enfouis. Le travail minimal du sol implique des techniques telles que le grattage de trous de plantation peu profonds à l'aide d'une houe, la plantation à l'aide d'un bâton ou le creusement de sillons étroits avec un ripper en forme de ciseau tiré par des animaux ou un tracteur. La distance entre les sillons résulte de l'espacement recommandé pour la culture. Par rapport à une charrue classique, un ripper est plus petit, plus léger et plus facile à utiliser, et aussi moins cher à l'achat et à l'entretien. Comme un ripper nécessite environ la moitié de la force de traction d'une charrue, les agriculteurs peuvent également utiliser des animaux plus faibles et plus petits. Pour faire des trous de plantation avec une houe, une longue ficelle avec des nœuds ou des bouchons de bouteille indiquant la distance de plantation et des piquets sont utiles. Le travail réduit ou minimal du sol est bien adapté à de nombreux sols tropicaux, dans lesquels le travail intensif du sol entraîne une dégradation rapide de la structure du sol et une perte d'eau et de matière organique. Cependant, l'adoption du travail réduit du sol comporte aussi quelques défis. Le plus important est la lutte contre les mauvaises herbes. Les agriculteurs qui renoncent à l'utilisation d'herbicides dépendent du désherbage mécanique ou d'une épaisse couverture de paillis ou encore de cultures de couverture et d'une rotation adéquate des cultures pour empêcher la croissance des mauvaises herbes. En revanche, dans les systèmes où l'inter-rang n'est jamais labouré, la pression des mauvaises herbes diminue avec le temps, car on ne laisse pas les mauvaises herbes germer.

Ressources et lectures complémentaires

- Conservation des sols et de l'eau en agriculture biologique. Notes de formation pour les agriculteurs. Kenya Organic Agriculture Network KOAN. www.koan.co.ke

- Conservation Farming & Conservation Agriculture. Manuel à l'usage des agriculteurs dans les régions agro-écologiques l & lla - Culture plate. 2009. Unité d'agriculture de conservation. Zambia National Farmers Union. www.conservationagriculture.net

- Conservation Farming & Conservation Agriculture. Manuel pour les éleveurs de bœufs dans les régions agro-écologiques l & lla. 2007. Conservation Farming Unit. Zambia National Farmers Union. www.conservationagriculture.net

- Conservation Tillage with Oxen. Manuel d'agriculture de conservation. No. 2. 2002. Study Circle Material. Programme de gestion des terres et d'agriculture de conservation. République de Zambie. Ministère de l'Agriculture et des Coopératives

- Combattre l'érosion des sols. Pratiques de production durable COLEACP.PIP. www.coleacp.org/pip

- Lutte contre l'érosion sous les tropiques. Agrodok 11. 2005. Fondation Agromisa, NL. www.agromisa.org

- Produire en harmonie avec la nature grâce au labour de conservation. 2002. Réseau africain du labour de conservation. www.act-africa.org

- Gestion intégrée des sols et pratiques de conservation. 2000. FAO. www.fao.org

- Récupération de l'eau et rétention de l'humidité du sol. Agrodok 13. 2005. Fondation Agromisa, NL. www.agromisa.org

- Agriculture de conservation. Un manuel pour les agriculteurs et les agents de vulgarisation en Afrique. 2005. Institut international pour la reconstruction rurale IRRI ; Réseau africain pour le labour de conservation ACT.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?