Introduction à la production biologique de pommes de terre

La production biologique durable de pommes de terre dépend non seulement d’une gestion appropriée pendant la croissance des cultures, mais aussi de la création de conditions de croissance favorables. Cela exige des connaissances sur les besoins de croissance des pommes de terre.

Besoins de croissance des pommes de terre

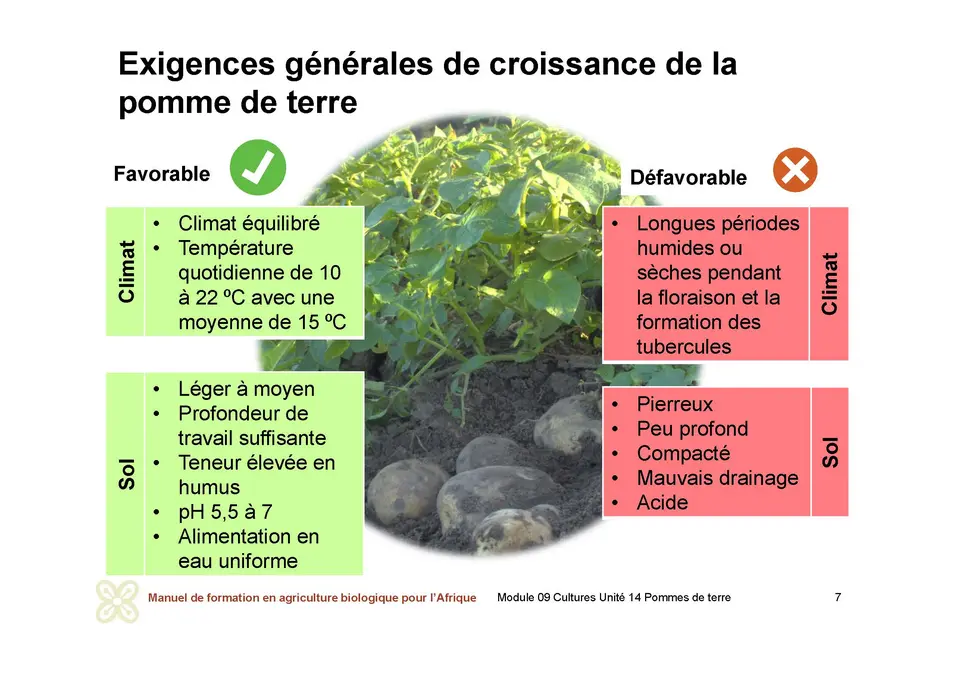

Les plantes de pomme de terre préfèrent des températures entre 10 et 22 ⁰C avec une moyenne de 15 ⁰C. C’est pourquoi, au Cameroun, les pommes de terre sont cultivées à des altitudes supérieures à 800 mètres.

La pomme de terre a une demande en eau assez élevée. La culture nécessite une pluviométrie bien répartie de 500 à 750 mm à tous les stades de croissance pendant une période de 3 à 4,5 mois. La pomme de terre est particulièrement sensible aux longues périodes humides ou sèches pendant la floraison et la formation des tubercules. L’engorgement ainsi que le sol sec ne sont pas favorables à la production de tubercules. Si la pomme de terre est cultivée pendant les périodes sèches ou dans des zones où les précipitations sont faibles ou irrégulières, l’irrigation est généralement nécessaire.

Les sols légers à moyens, les sols meubles riches en matière organique, avec une profondeur appropriée et un pH de 5,5 à 7 sont idéaux pour la pomme de terre. Les sols pour la production de pommes de terre doivent être bien drainés pour éviter l’engorgement et en même temps avoir une bonne capacité de rétention d’eau pour assurer un approvisionnement régulier en eau. Les sols trop caillouteux, peu profonds, compactés et mal drainés ne conviennent pas à la production de pommes de terre.

Sur les sols plus légers, les tubercules développent généralement une forme et une couleur plus belles ainsi que des yeux plus plats. Sur les sols lourds, les tubercules ont une peau plus lisse et la présence de tavelure est plus faible. Les sols sablonneux à séchage rapide entraînent des peaux plus rugueuses et roussâtre ainsi qu’une infection par la tavelure.

Les sols dont le pH est inférieur à 5,0 produiront des tubercules de mauvaise qualité et une croissance anormale, tandis qu’un pH élevé causera des problèmes avec la tavelure commune. En raison de leur faible teneur en éléments nutritifs et de leur faible capacité d’échange de base, les sols latéritiques acides répandus sont naturellement peu fertiles et ont un faible potentiel de production. Cependant, des mesures appropriées de gestion de la fertilité du sol, telles que l’apport de matière organique au sol, l’augmentation du pH du sol par chaulage, l’application de compost et l’irrigation, les rendent aptes à la culture.

Choix du site

- Les pommes de terre doivent être cultivées en plein champ et non à l’ombre des arbres. Des endroits bien aérés permettent à la culture de sécher rapidement après la pluie ou la rosée, réduisant ainsi le risque d’infection par des maladies fongiques.

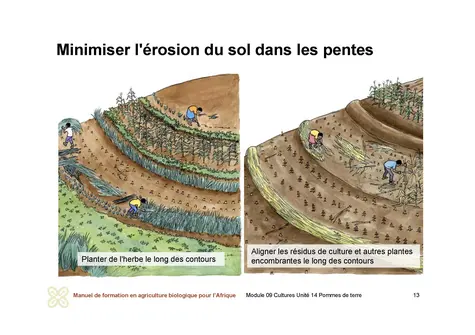

- Les champs légèrement inclinés sèchent et s’écoulent plus rapidement que les champs qui se trouvent dans le bassin de la vallée. Les champs de pommes de terre ne doivent pas être trop raides pour éviter l’érosion du sol. Si elles sont cultivées sur des pentes, les buttes doivent suivre les courbes de niveau.

- Les sols destinés à la culture de pommes de terre doivent être exempts de flétrissement bactérien et de nématodes (pour plus d’informations sur les symptômes, voir chapitre 2.10.1.1.). Choisir un champ où la pomme de terre ou d’autres plantes de la famille des Solanaceae telles que la tomate et le poivron n’ont pas été plantées au cours des 3 dernières années assure des sols exempts de parasites et de maladies dans la plupart des cas.

- L’accès à l’eau pour l’irrigation permet la production hors saison et constitue un grand avantage dans la production de pommes de terre et de légumes.

- Les routes praticables à proximité simplifient le transport de la récolte.

Période de croissance et saisons de croissance

- Le cycle de production moyen des variétés de pommes de terre couramment cultivées en Afrique subsaharienne varie de 90 à 120 jours. Plus le cycle de production est court, moins il y a de risques de pertes dues au mildiou et à l’attaque des ravageurs.

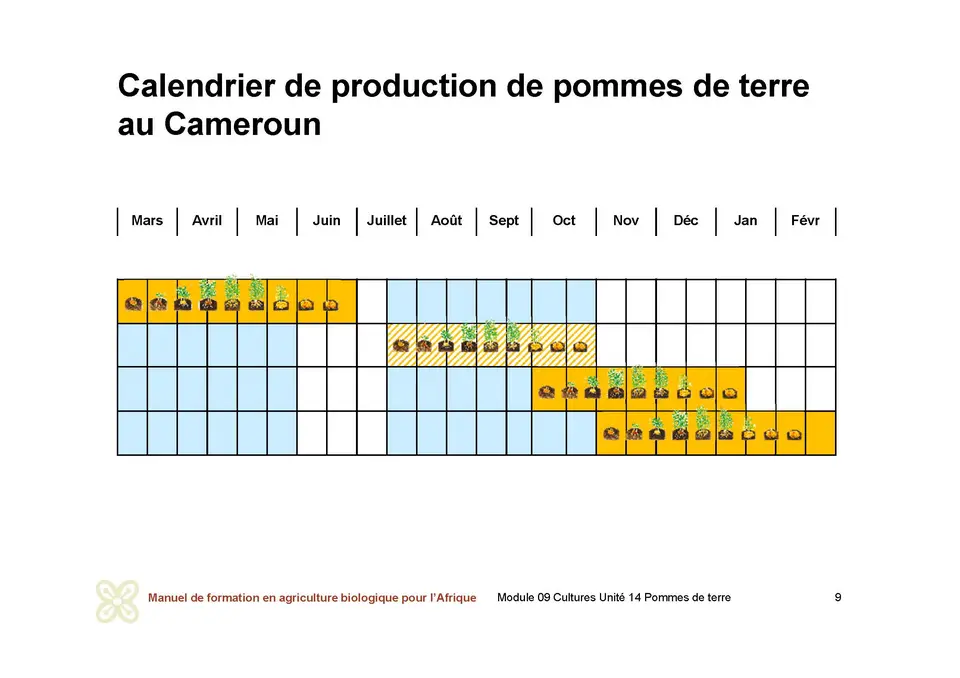

- Si la pomme de terre est cultivée sans irrigation, la saison idéale au Cameroun est de mars à juin, lorsque des pluies modérées assurent de bonnes conditions de croissance. En juillet et août, lorsque les pluies abondantes se produisent presque tous les jours, la pression de la maladie peut être trop élevée pour la production biologique de pommes de terre.

- Il est également possible de cultiver des pommes de terre de la mi-août à fin novembre.

- Lorsque l’irrigation est disponible, il est préférable de cultiver les pommes de terre pendant la période sèche de novembre à mars, lorsque la pression du mildiou est faible.

Discussion sur la période de croissance idéale pour la pomme de terre

Discutez avec les agriculteurs des avantages et des contraintes des différentes périodes de culture en tenant compte des conditions climatiques, de la pertinence de la pomme de terre par rapport à d'autres cultures, du placement de la culture dans la rotation, du prix du marché des tubercules de pomme de terre et d'autres aspects.

Approche de base

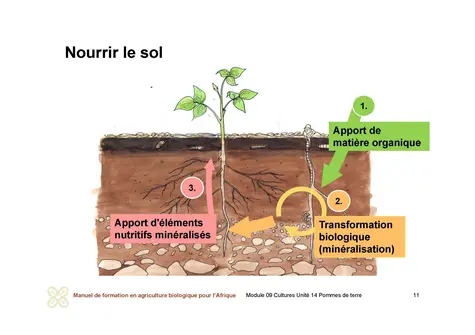

- Les pratiques agricoles conventionnelles intensives reposent principalement sur les engrais minéraux pour fournir des éléments nutritifs aux cultures. Toutefois, la gestion de la fertilité des sols ne se limite ni à l’ajout d’engrais ni à l’obtention de rendements agricoles élevés. Il s’agit de construire un sol riche, stable et vivant. C’est pourquoi, en premier lieu, les agriculteurs biologiques accordent beaucoup d’attention à l’accroissement de la fertilité du sol à moyen et à long terme.

- La matière organique du sol est un élément clé de la fertilité naturelle du sol, car elle est le moteur de l’activité biologique du sol. Les agriculteurs biologiques parlent de nourrir le sol, afin que le sol puisse nourrir les plantes de manière équilibrée. Pour nourrir le sol, les agriculteurs biologiques appliquent des matières “organiques” au sol. Il s’agit notamment de compost, de fumier animal, de matières végétales vertes ou d’autres matières organiques. La nutrition des plantes en agriculture biologique repose idéalement sur une saine gestion de la matière organique du sol ou de l’humus en préservant ou même en augmentant la teneur en matière organique du sol.

- Maintenir la fertilité des sols peut être une tâche difficile dans des conditions climatiques subtropicales et tropicales, où des températures élevées et des conditions humides ou sèches favorisent une dégradation rapide de la matière organique dans le sol et où le risque d’érosion du sol est élevé.

- Les agriculteurs biologiques visent également à réduire au minimum la dépendance à l’égard des sources externes d’éléments nutritifs comme les engrais commerciaux. Par conséquent, ils recyclent tout le matériel végétal et le fumier animal de la ferme pour nourrir leurs sols. Un recyclage efficace des matières végétales et animales est indispensable pour les cultures sur des terres cultivées de manière intensive et sur des sols à faible teneur en matières organiques.

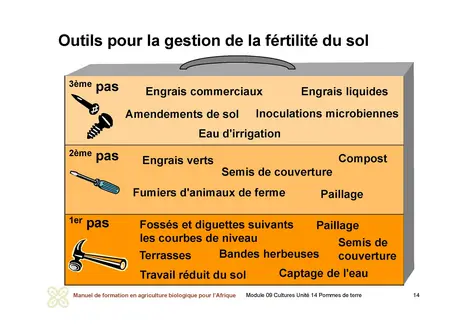

- La gestion biologique de la fertilité des sols peut être considérée comme une approche en trois étapes, chaque étape constituant la base de la suivante. L’objectif est d’encourager le rajeunissement naturel du sol et de minimiser l’application d’engrais étrangers, d’amendements du sol et d’eau d’irrigation.

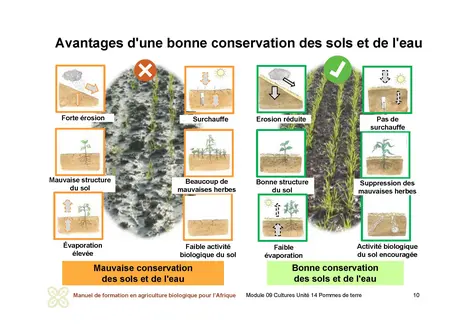

Étape 1 – Conserver le sol, la matière organique et l’eau des pertes.

Étape 2 – Améliorer la teneur en matière organique du sol.

Étape 3 – Compléter les besoins en éléments nutritifs et améliorer les conditions de croissance en appliquant des amendements au sol.

Idéalement, les agriculteurs biologiques accordent beaucoup d’attention à l’application correcte et efficace des étapes 1 et 2 afin d’économiser sur les coûts des engrais et autres compléments et de prévenir d’éventuels impacts négatifs sur l’écosystème de l’exploitation.

Première étape

Dans un premier pas, les agriculteurs biologiques visent à établir un sol stable et moins vulnérable comme fondement de la gestion des sols fertiles. Ils le font en :

- Empêcher le sol d’être érodé par l’eau de pluie ou le vent en le recouvrant le plus possible. Ils recouvrent le sol avec des plantes vivantes (appelées cultures de couverture), en particulier dans les cultures vivaces ou avec du matériel végétal mort (appelé paillage). Ils creusent et construisent des barrières à travers la pente pour réduire la vitesse de déplacement de l’eau de pluie le long de la pente.

- Pour minimiser la perturbation du sol, un nombre croissant d’agriculteurs biologiques du monde entier pratiquent la culture superficielle du sol, maintiennent une couverture protectrice à la surface du sol et permettent une préparation précoce du sol avant de fortes pluies. Ces pratiques préservent la structure du sol, réduisent le risque de compactage du sol, augmentent l’infiltration de l’eau, réduisent le ruissellement et l’évaporation et améliorent ainsi le stockage de l’eau.

Deuxième étape

Dans un deuxième pas, l’objectif est de construire un sol actif avec une bonne structure, qui peut stocker de l’eau et fournir des éléments nutritifs aux plantes. Les agriculteurs biologiques y parviennent en appliquant des pratiques qui améliorent la teneur en matière organique du sol et augmentent l’activité des organismes du sol. De telles pratiques comprennent :

- Culture d’engrais verts : Les engrais verts, principalement des légumineuses, sont cultivés pour les grandes quantités de matériel végétal frais qu’ils produisent. Ces plantes sont ensuite coupées et incorporées au sol pour nourrir les organismes du sol et fournir des nutriments aux cultures qui suivent. La culture de plantes riches en azote pour l’utilisation primaire comme engrais de ferme peut sembler déraisonnable, mais c’est une mesure très efficace pour améliorer la fertilité du sol et la nutrition des cultures. Les engrais verts peuvent également être coupés et donnés au bétail selon les besoins, et le fumier de haute qualité peut être composté plus tard pour la production végétale. Les racines et la litière des engrais verts restent dans ou sur le sol après la coupe de la biomasse aérienne et offrent une protection du sol contre les éléments tout en contribuant à l’amélioration de la fertilité du sol.

- Inter-culture de cultures de couverture comme le haricot velours, la tithonia, le lablab et d’autres comme paillis vivant. Les cultures de couverture sont régulièrement coupées avant qu’elles ne soient trop en concurrence avec la culture principale.

- Paillage avec des matériaux particulièrement difficiles à composter ou boisés, qui se décomposent lentement. Celles-ci contribuent à l’augmentation de la matière organique du sol avec le temps.

- Cultiver des arbres et des arbustes pour l’agroforesterie : Les arbres et arbustes peuvent être cultivés dans les champs avec les cultures, sur les bords des champs, ou sur les parcelles en jachère, où ils sont régulièrement taillés et les branches utilisées comme paillis.

- Compostage : La production de compost est une autre méthode biologique typique avec une valeur élevée pour l’amélioration de la fertilité des sols. Les résidus de culture et autres matières végétales, ainsi que le fumier animal sont préparés d’une manière spécifique et transformés en amendements de fertilité du sol de grande valeur. L’introduction de bétail à la ferme pour l’approvisionnement régulier en fumier et en litière pour la production de compost est encouragée afin d’augmenter les sources de biomasse. En outre, les agriculteurs et les éleveurs peuvent obtenir des synergies en échangeant le fourrage du bétail (par exemple, des engrais verts ou de la végétation en jachère ou des engrais verts) et le fumier du bétail - une situation gagnant-gagnant.

- L’application de fumier animal : Le fumier animal peut être appliqué directement sur le sol sans compostage. Cependant, l’expérience montre que le compostage préalable des fumiers, avec les résidus végétaux, donne les meilleurs résultats pour la croissance des plantes. L’épandage de fumier animal frais sur le sol comporte certains risques, par exemple la contamination des parties comestibles des plantes par des bactéries potentiellement nocives, par exemple Escherichia coli, et l’”effet de brûlure” sur les cultures qui pourrait en résulter.

- Utiliser des engrais liquides pour surmonter les pénuries temporaires d’éléments nutritifs et stimuler la croissance des plantes. Les engrais liquides sont fabriqués à partir de fumier animal, de compost ou de matières végétales vertes riches en azote, comme la tithonia et les élagages d’arbres agroforestiers.

Troisième étape

Troisième pas : En cas d’épuisement important des éléments nutritifs, de conditions de croissance défavorables ou de carences spécifiques en éléments nutritifs, les agriculteurs biologiques appliquent les mesures supplémentaires nécessaires pour accélérer l’amélioration des conditions de croissance des plantes, comme par exemple :

- En utilisant des engrais organiques commerciaux qui ne contiennent pas de résidus chimiques, s’ils sont accessibles et abordables, les résidus organiques tels que les tourteaux d’huile de graines, le fumier de poulet en granulés, les sous-produits de brasserie, les pelures de fruits, les coques de café et les cendres de plantes peuvent être appliqués au sol tandis que les copeaux de bois et la poussière, les coques de riz, etc. peuvent être mélangés avec d’autres matériaux pour la production de compost.

- Des amendements de sol tels que la chaux sont utilisés pour corriger le faible pH du sol. Les engrais microbiens tels que le rhizobia, et potentiellement aussi les champignons mycorhiziens, peuvent favoriser la fixation de l’azote dans le sol et la minéralisation des nutriments et ainsi améliorer la disponibilité en nutriments des cultures.

- L’application de micro-éléments ou d’oligo-éléments tels que le magnésium, le bore et le manganèse peut être importante, en particulier sur des sols plus légers qui peuvent ne pas fournir suffisamment de ces éléments.

- Dernier point mais non des moindres : l’eau. Sans eau, les plantes ne poussent pas. L’insuffisance de l’approvisionnement en eau limite la minéralisation et le transport des éléments nutritifs dans le sol et du sol à la plante, ce qui nuit à la croissance de la plante et au développement du rendement. De l’autre côté, une trop grande quantité d’eau favorise la perte de nutriments par lessivage et peut aussi causer la pourriture des racines. Dans des conditions sèches, l’utilisation appropriée de l’irrigation pour compléter les besoins en eau du sol peut être essentielle pour obtenir de bons rendements.

Discussion sur la fertilité des sols

Discutez avec les agriculteurs de la fertilité des sols en leur posant les questions suivantes :

Quelle est votre compréhension de la fertilité des sols ? Le concept de nourrir le sol avec des "aliments biologiques" est-il compréhensible pour vous ?

Quelles observations avez-vous faites en ce qui concerne la fertilité des sols et la gestion de la fertilité des sols ? Quand les cultures poussent-elles bien, et dans quelles situations avez-vous observé une mauvaise croissance des plantes ? Comment considérez-vous la pratique du brûlis sur la fertilité du sol à long terme ?

Comment l'approche en trois étapes pourrait-elle être appliquée dans votre exploitation ? Quels pourraient être les défis potentiels à la mise en œuvre de l'approche en trois étapes sur votre ferme ?

Notez les réponses sur un tableau. Ensuite, présentez aux agriculteurs les caractéristiques pertinentes de la fertilité des sols, notamment les fonctions de la matière organique du sol et l'activité biologique. Présentez en détail l'approche de l'agriculture biologique en matière de gestion de la fertilité des sols.

Que sont les engrais verts ?

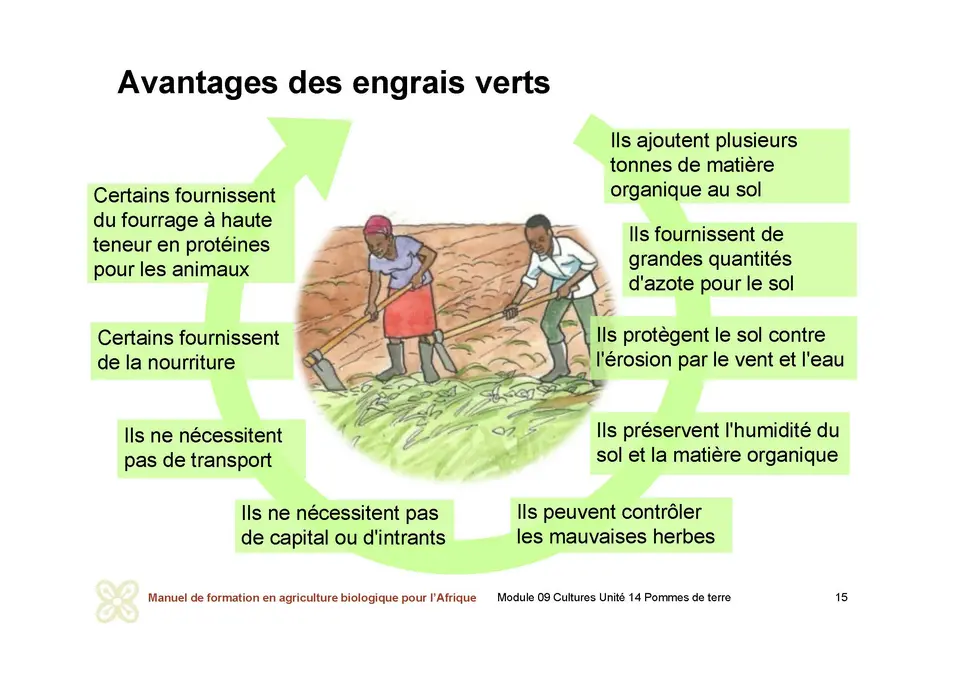

- Les engrais verts sont des plantes cultivées dans le but premier d’incorporer leur biomasse dans le sol pour fournir des “ nutriments organiques “ et ainsi améliorer sa teneur en nutriments et sa fertilité. Les cultures de couverture et les engrais verts sont presque synonymes. Alors que l’objectif principal des cultures de couverture est de couvrir le sol d’une faible couverture végétale pour le protéger du soleil et de la pluie ainsi que pour étouffer les mauvaises herbes, les engrais verts sont cultivés dans le but principal de produire un maximum de biomasse. La plupart du temps, les légumineuses sont utilisées pour l’engrais vert, car elles peuvent recueillir des quantités considérables d’azote de l’air et le fixer dans leurs racines en plus de fournir de la nourriture pour les organismes du sol. Alors que les légumineuses à graines sont cultivées pour la récolte des graines, les engrais verts sont idéalement récoltés lorsqu’ils sont encore verts et qu’ils ont produit un maximum de biomasse.

- Les engrais verts sont un engrais cultivé à la ferme et, par conséquent, une alternative bon marché aux engrais achetés. Ils complètent bien le fumier animal et sont d’une grande valeur dans les fermes où le fumier animal est rare. Les engrais verts peuvent inciter à abandonner les pratiques traditionnelles nuisibles, comme le brûlage des résidus de culture.

Avantages et potentiels des engrais verts

Par rapport au compostage, une autre méthode généralement recommandée en agriculture biologique, les engrais verts présentent certains avantages :

- Les engrais verts peuvent produire plus de 40 tonnes de biomasse végétale par hectare. Ils apportent de grandes quantités d’azote dans le cycle de production et mettent d’autres éléments nutritifs à la disposition des cultures suivantes. Le compostage, en revanche, consiste à recycler les matières végétales et animales (déchets) disponibles et à fabriquer un engrais de grande valeur avec beaucoup de phosphore et d’autres nutriments, mais avec peu d’azote.

- Les engrais verts protègent le sol de l’érosion par le vent et l’eau, préservant ainsi l’humidité du sol et la matière organique du sol. Ils contribuent ainsi de manière décisive à la conservation des sols.

- Certains engrais verts inhibent efficacement les mauvaises herbes.

- Le semis et, si nécessaire, le fauchage d’engrais verts nécessite de la main-d’œuvre, mais permet d’économiser sur les coûts des engrais et de la main-d’œuvre pour le désherbage.

- Les engrais verts ne nécessitent pas de capital ou d’intrants, si des semences sont disponibles.

- Les engrais verts, en général, n’ont pas besoin d’être irrigués. Ils profitent de l’eau de pluie disponible ou de l’humidité résiduelle du sol.

- Les engrais verts n’ont pas besoin d’être transportés, car ils poussent là où ils sont utilisés.

- Certains engrais verts ont des parties comestibles végétales, d’autres sont des aliments pour animaux de grande valeur.

L’utilisation la plus évidente des engrais verts dans les systèmes de culture communs des producteurs de pommes de terre au Cameroun serait d’utiliser les engrais verts au lieu de la jachère traditionnelle. La valeur fertilisante plus élevée des engrais verts légumineux peut permettre de raccourcir la période de jachère, car la restauration de la fertilité du sol est accélérée. Alternativement, les engrais verts peuvent être semés parmi les cultures en ligne traditionnelles ou peuvent être intercalés vers le moment de la récolte de la culture principale. La concurrence aux cultures alimentaires est réduite si les engrais verts poussent principalement pendant la saison sèche. Alternativement, les engrais verts comme le haricot sabre ou le pois mascate peuvent être cultivés dans les allées. L’évaluation des systèmes de culture traditionnels en Afrique a montré que la rotation des légumineuses avec d’autres cultures est plus productive que les cultures associées.

Les légumineuses ne contribuent pas de façon significative à l’augmentation de la teneur en azote du sol lorsque leurs graines et résidus sont éliminés pour l’alimentation humaine et / ou animale. Si la biomasse ou les résidus de légumineuses sont brûlés ou complètement éliminés des champs, des bilans nutritifs négatifs sont obtenus. Il est donc important de s’assurer que la totalité ou au moins une partie des résidus des légumineuses sont conservés dans le champ, si l’on veut maintenir la teneur en matière organique du sol.

Si les engrais verts sont laissés comme paillis à la surface du sol, ils contribuent efficacement à l’érosion et à la lutte contre les mauvaises herbes et retiennent l’humidité dans le sol. Cependant, les nutriments provenant des paillis ne sont disponibles que lentement. Si les engrais verts sont incorporés dans le sol, une part importante des nutriments est minéralisée en une saison. Ainsi, l’effet fertilisant sur la culture suivante est plus important après l’incorporation. À la fin, la quantité totale d’éléments nutritifs mis à la disposition des plantes est à peu près la même, que les résidus d’engrais verts soient laissés sous forme de paillis ou incorporés.

La couverture végétale dense d’engrais verts protège non seulement le sol de l’érosion par le vent et l’eau, mais empêche également la propagation des mauvaises herbes, ce qui permet de gagner du temps pour la lutte contre les mauvaises herbes. Si les engrais verts laissent un paillis sec et épais, ils peuvent fournir des conditions favorables à la plantation de la culture suivante sans qu’il soit nécessaire de désherber ou de préparer le sol. Certaines espèces d’engrais verts fournissent de généreuses quantités de fourrage à haute teneur en protéines pour le bétail. Cela peut encourager la coopération entre les éleveurs et les agriculteurs de production végétale : les aliments pour animaux peuvent être produits sur certaines parties des terres agricoles en échange de fumier. Mais malgré tous les avantages, les engrais verts peuvent, en tant que seule mesure de gestion de la fertilité des sols, ne suffire pas à maintenir ou même à améliorer la fertilité des sols.

Les espèces d’engrais verts de légumineuses dépendent de la disponibilité d’une quantité suffisante de phosphore, de la présence du bon rhizobium pour la fixation de l’azote, de semences saines et d’une humidité du sol suffisante.

Pour des informations plus détaillées sur la gestion des engrais verts, veuillez consulter la section sur les engrais verts dans le Manuel africain de formation, Module 2, disponible à l’adresse www.organic-africa.net.

Intégration des engrais verts dans les systèmes agricoles

L’une des raisons pour lesquelles les agriculteurs ne cultivent pas d’engrais verts est qu’ils ne savent pas quelles espèces planter et comment les intégrer dans leur système de culture. Il est important de savoir où, quand et comment planter quelles espèces afin d’obtenir des résultats satisfaisants. D’autres obstacles sont liés à la disponibilité immédiate de semences pour les cultures d’engrais verts, à l’intensité de main-d’œuvre et au rendement peu fiable des engrais verts.

Il existe plusieurs façons d’intégrer les engrais verts dans le système agricole :

i. Les légumineuses sont cultivées sous forme de jachère rotative améliorée de court terme.

ii. Les engrais verts de longue durée sont cultivés pendant plus d’une saison.

iii. Les légumineuses alimentaires et non alimentaires peuvent être inter-cultivées avec des cultures régulières.

iv. Les légumineuses non alimentaires de courte durée peuvent être cultivées vers la fin de la saison de croissance des céréales en utilisant l’humidité résiduelle (culture relais).

v. Ou encore, les légumineuses sont cultivées dans un système agroforestier pour fournir une biomasse riche en nutriments.

- Avant de planter à grande échelle, il est conseillé aux agriculteurs d’essayer, sur des parcelles plus petites, les différents types de plantes d’engrais verts et d’observer comment elles poussent dans les conditions locales, et qu’ils s’entraînent à les gérer. La sélection d’engrais verts appropriés est essentielle pour maximiser leur potentiel et minimiser les inconvénients possibles. Les engrais verts doivent convenir au climat, au sol et à la situation locale en matière de ravageurs et de maladies, et s’intégrer dans le système de culture. Les engrais verts annuels doivent avoir une croissance rapide, une croissance vigoureuse et être non ligneux. Ils devraient bien pousser dans les sols les plus pauvres et n’ont pas besoin d’engrais, ni d’irrigation, ni de pesticides, et ils ne devraient pas être étroitement liés à la culture entrante pour éviter la promotion des ravageurs et des maladies qui peuvent affecter la culture suivante.

- Pour maintenir la productivité des terres agricoles, les engrais verts doivent produire au moins 25 tonnes de matière organique fraîche par hectare et par an. Dans des conditions favorables, les espèces d’engrais verts communs peuvent produire jusqu’à deux fois plus de biomasse et recueillir au moins 80 kg d’azote par hectare et par an. Cependant, les non-legumineuses peuvent également être cultivées, à condition qu’elles produisent suffisamment de biomasse et qu’elles développent un bon système racinaire. Les non-légumineuses peuvent aussi survivre mieux dans certaines conditions, croître plus rapidement et parfois tolérer des conditions climatiques extrêmes ou des sols pauvres. Il est donc toujours utile d’essayer de voir ce qui convient le mieux aux conditions locales.

- L’application la plus évidente des engrais verts dans les systèmes de culture de pommes de terre au Cameroun est le remplacement de la jachère traditionnelle en saison sèche par une jachère améliorée de légumineuses. Si la pomme de terre est cultivée pendant la courte saison des pluies (de mars à juin) et récoltée en juillet, et que la culture est suivie de maïs pendant les longues pluies jusqu’en novembre, un engrais vert légumineux peut être semé après la récolte de maïs en novembre, ou peut être interplanté relais dans le maïs en septembre ou en octobre et rester dans le champ pendant toute la saison sèche.

- Jusqu’à présent, peu d’expérience a été faite en matière d’intégration des engrais verts ou de cultures de couverture avec des légumes à croissance lente comme la pomme de terre. Des essais ont été réalisés avec Vicia cultivé en intercalaire avec des choux. Dans les champs irrigués de légumes et de pommes de terre, le fumier ou le compost animal peut être économiquement plus avantageux parce que les terres irriguées sont trop précieuses pour la culture d’engrais verts.

Discussion sur les options d'intégration des engrais verts dans les systèmes agricoles existants

Après la présentation des différentes options d'intégration des engrais verts dans le système agricole, demandez aux agriculteurs quelles sont les options qui leur semblent les plus adaptées à leur situation. Quels avantages attendent-ils de l'engrais vert ? Quelles exigences les engrais verts devraient-ils satisfaire en ce qui concerne les conditions de croissance, la durée de culture, les utilisations comme aliments pour animaux ou pour la consommation humaine ? Quels sont les défis potentiels qu'ils sont susceptibles de rencontrer en intégrant les engrais verts, et comment pensent-ils que ces défis peuvent être résolus ?

Quelques engrais verts potentiels pour les producteurs de pommes de terre:

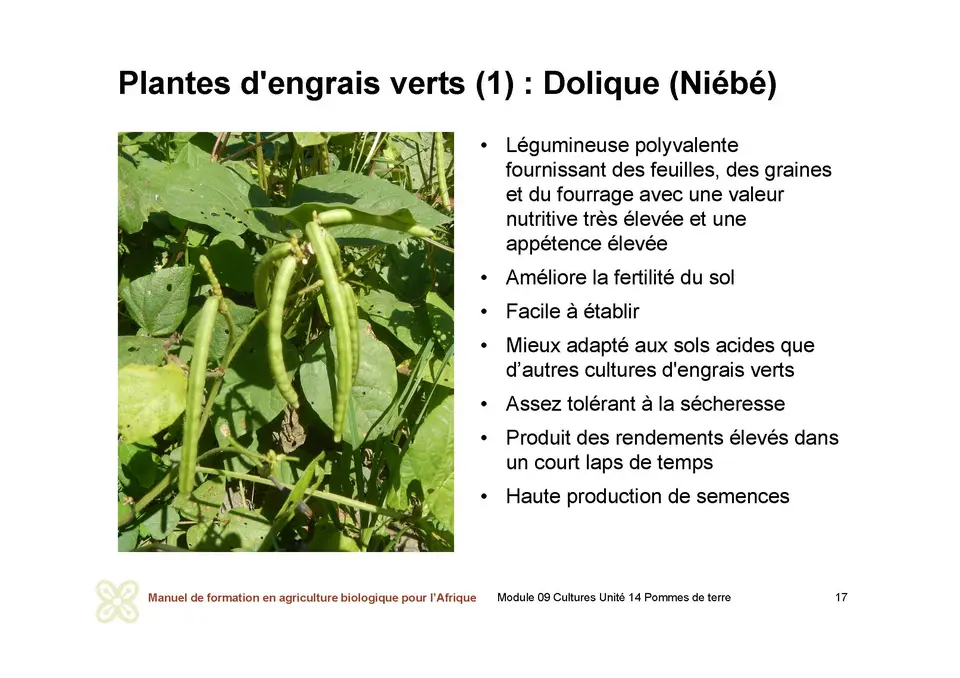

Niébé / Dolique

Le niébé (Vigna unguiculata) est une légumineuse herbacée originaire d’Afrique de l’Ouest, rampant, grimpant ou arbustif, selon le type. C’est l’une des plus importantes légumineuses tropicales à double usage. Il est largement utilisé comme légume (feuilles et fleurs) ou comme grain pour la consommation humaine, et il constitue un excellent fourrage frais, ensilage ou foin (idéalement en combinaison avec une culture de céréales / graminées). Sa croissance rapide en fait une plante efficace pour contrôler l’érosion.

Le niébé a un fort potentiel fertilisant en fixant environ 80 kg N par hectare (par rapport aux espèces de haricots Phaseolus qui ne fixent qu’environ 30 kg N / ha). La légumineuse peut doubler le rendement d’une culture de maïs suivante par rapport à l’absence de fertilisation et produit des rendements plus élevés qu’une quantité comparable d’azote fournie au maïs avec de l’engrais N inorganique.

Le niébé pousse dans une large gamme de sols, y compris des sols très acides avec un pH de 4 et des sols à faible fertilité, avec une préférence pour des sols plus légers qui permettent un bon enracinement. Le niébé est mieux adapté aux sols fortement acides que le haricot Lablab ou le pois mascate. Cependant, la légumineuse ne tolère pas les inondations prolongées ou la salinité. Il pousse le mieux à 25 à 35 °C et est très sensible au gel. Le niébé est modérément tolérant à la sécheresse.

Selon la variété, la floraison peut commencer aussi tôt que 30 jours après le semis et les graines peuvent être prêtes pour la récolte à 55 jours, ou il peut prendre plus de 90 jours pour fleurir, et 210 à 240 jours pour arriver à maturité. Tandis que les types de buissons déterminés sont meilleurs pour la récolte à la machine, les types indéterminés fourniront des feuilles et des fleurs fraîches sur une longue période de temps pour le ménage.

Si le niébé est nouveau dans un champ, les graines doivent être poudrées avec du rhizobia, une bactérie fixant l’azote, pour permettre à la légumineuse de fixer l’azote de l’air. Les graines sont traitées avec des bactéries achetées ou avec de la terre provenant d’un champ où le niébé a été cultivé. La légumineuse est soit semée à la volée avec jusqu’à 90 kg de graines par hectare, soit semée avec 30 à 60 cm entre les rangs et 10 à 15 cm entre les plantes avec 20 à 50 kg par hectare et une profondeur de semis de 3 à 5 cm.

Le niébé est sensible à de nombreuses maladies et ravageurs, y compris les maladies post-récolte qui attaquent les grains. Il est également l’hôte des ravageurs des haricots Phaseolus et est sensible aux nématodes à galles, qui prospèrent dans les mêmes sols où l’on cultive le niébé.

Le niébé est largement cultivé comme interculturel dans les céréales comme le maïs, soit en tant que type grimpant nécessitant des plantes compagnes fortes, soit en tant que type buisson. Lorsqu’ils sont plantés en même temps que le maïs dans la rangée de maïs, ils économisent de la main d’œuvre pour le désherbage du maïs.

Alternativement, le niébé à cycle court peut être cultivé pendant la saison sèche, protégeant ainsi le sol de la chaleur. Ils mourront et pourront ensuite être incorporés dans le sol avant de semer la prochaine culture.

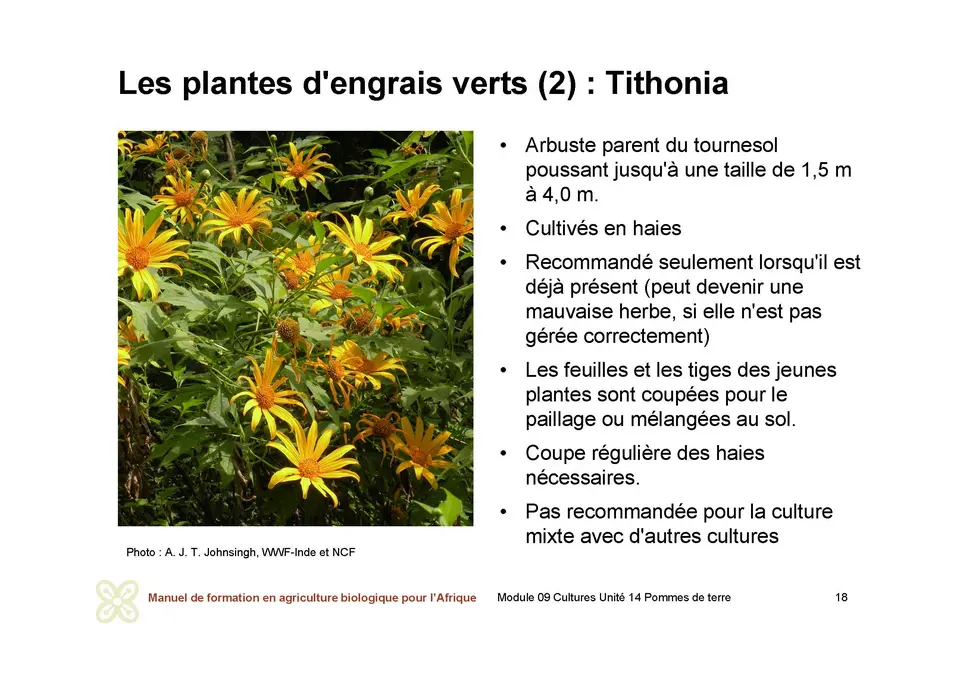

Tithonia, tournesol mexicain, tournesol sauvage ou fleur des jaloux (Tithonia diversifolia)

La tithonia, un arbuste parent du tournesol et originaire d’Amérique centrale, mais que l’on trouve aujourd’hui dans tous les tropiques, est souvent considérée comme une mauvaise herbe. Cependant, il peut être utilisé pour le fourrage des animaux, le compost, le bois de chauffage, la lutte contre les insectes ou pour améliorer la fertilité du sol. Il a été constaté que la tithonia augmente les rendements du maïs jusqu’à 80 %. Les éléments nutritifs sont surtout concentrés dans les feuilles et les tiges vertes tendres. Les feuilles vertes contiennent jusqu’à 6 % d’azote et 0,5 % de phosphore, ce qui est comparable au haricot velouté. Une fois travaillés dans le sol, ces éléments nutritifs deviennent rapidement disponibles pour la culture suivante.

Tithonia ne fixe pas l’azote comme le font les légumineuses. L’espèce fabrique des tiges ligneuses. Pour l’utilisation comme engrais vert, les feuilles et les tiges sont coupées dans un jeune stade de croissance, hachées et transportées dans les champs, où elles sont utilisées comme paillis ou travaillées dans le sol. En raison de la quantité de travail nécessaire à la «récolte» de la tithonia, l’utilisation de la tithonia comme source de nutriments est plus rentable pour les cultures à forte valeur ajoutée comme les légumes que pour le maïs à valeur relativement faible. Le transfert de la biomasse de la tithonia dans les champs constitue la redistribution des éléments nutritifs au sein de l’exploitation, ce qui nécessite l’apport d’éléments nutritifs aux endroits où la tithonia est cultivée pour soutenir la production.

La Tithonia est principalement cultivée en haies le long des routes, le long des limites des fermes ou sur les courbes de niveau. Une fois mélangé au sol, le matériel végétal frais est réparti sur les billons semi-fabriqués à raison de 2 kg par m2 deux semaines avant le semis d’une culture, puis recouvert de 5 à 10 cm de sol pour finir les billons.

Lorsqu’il est appliqué sous forme de paillis, le matériel est épandu sous la culture 6 à 8 semaines après l’ensemencement de la culture. Couvrir le paillis d’un peu de terre facilite la libération des éléments nutritifs. Le paillage et l’engrais vert peuvent être combinés, ce qui fournira plus d’éléments nutritifs. L’interplantation de Tithonia dans le champ n’est pas recommandée car elle concurrencerait les cultures pour les éléments nutritifs.

La tithonie pousse sur la plupart des sols jusqu’à une taille de 1,5 m à 4,0 m de hauteur et de largeur si elle n’est pas coupée. Pour éviter que Tithonia ne devienne une mauvaise herbe, les haies de Tithonia doivent être coupées régulièrement. La Tithonia peut être récoltée aussi souvent que tous les quatre mois. La Tithonia se reproduit à partir de boutures de tiges et de racines, ainsi qu’à travers de nombreuses petites graines suffisamment légères pour être dispersées par le vent.

Chanvre Sunn (Crotalaria juncea)

Le chanvre Sunn peut contribuer de manière significative en tant qu’engrais organique dans la production de pommes de terre. La légumineuse annuelle, érigée, à forte croissance, non-crimpante, est mieux cultivée en rotation. Cependant, il peut aussi être inter-cultivé dans des légumes comme les choux frisés en le coupant régulièrement. Il pousse jusqu’à des altitudes de 2000 m et a une certaine résistance à la sécheresse. Il n’est pas nécessaire d’innoculer les graines de Crotalaria avec du rhizobia. L’engrais vert est semé par épandage. Les plantes produisent rapidement une couverture végétale épaisse. Pour l’engrais vert, les plantes sont idéalement taillées et travaillées dans le sol environ 60 jours après la plantation, au stade du bourgeon ou du début de la floraison, lorsqu’elles atteignent environ 1 m de hauteur. Pour la production de graines, les plantes nécessitent environ 5 mois avec suffisamment d’eau jusqu’à la floraison suivie d’un temps sec pour le développement des graines. Le matériel végétal peut être utilisé comme aliment pour animaux et les haricots sont comestibles.

Crotolaria peut être cultivé comme jachère à court terme avant le maïs ou après le maïs pendant la saison sèche.

L’association des espèces d’engrais verts en général et de Crotalaria grahamiana en particulier avec la pomme de terre en tant que composante de la culture a été avantageuse dans les essais de recherche au Cameroun. Des résultats similaires avec d’autres espèces d’engrais verts ont été trouvés.

Le semis en relais de Crotalaria dans les pommes de terre âgées d’un mois peut ne pas être recommandé, car l’engrais vert peut ne pas bien se développer dans la culture dense de pommes de terre.

Si le chanvre Sunn est laissé jusqu’à la fin de son cycle et que les graines sont mûres, les capsules doivent être récoltées pour éviter que les graines mûres germent par la suite et deviennent des mauvaises herbes.

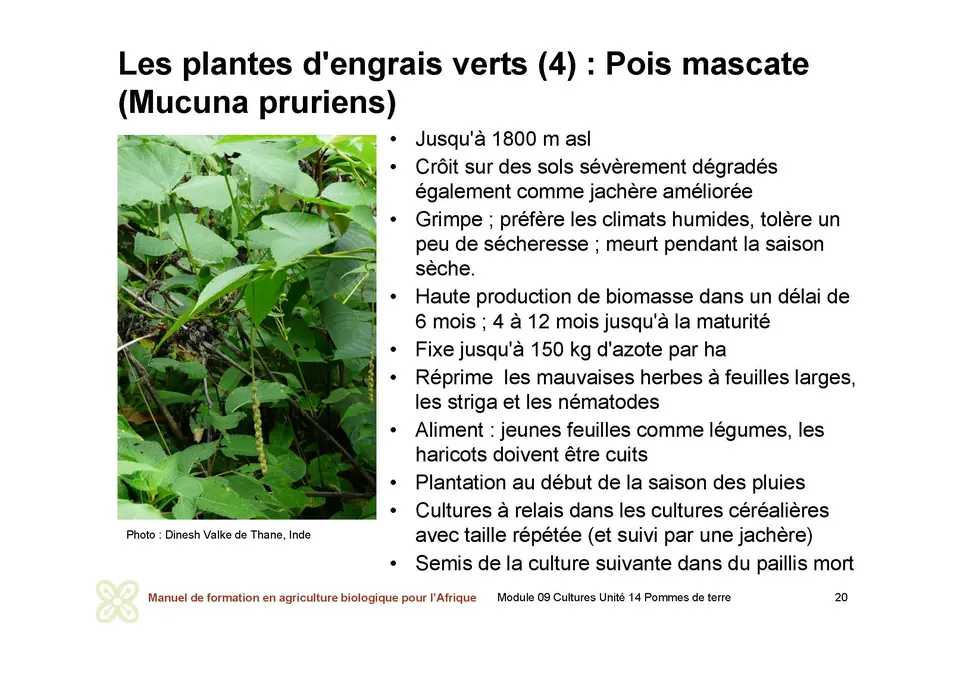

Pois mascate (Mucuna pruriens)

Le pois mascate est probablement la culture d’engrais vert la plus répandue dans les tropiques. L’espèce préfère un environnement humide avec jusqu’à 2500 mm de pluie, mais elle pousse aussi dans des zones plus sèches. Il résiste à la sécheresse, mais mourra pendant la saison sèche. Dans les climats frais, il poussera 3 à 4 mois après le début de la saison sèche.

Le type Mucuna typique est crimpant, mais il existe aussi un type buisson ou nain (Mucuna enana). Le deux formes produisent une canopée dense et inhibent bien les mauvaises herbes. Les graines ne sont pas comestibles en raison de L-dopa et doivent être bouillies bien avant d’être consommées. Les feuilles de Mucuna peuvent être mélangées avec 4 fois d’herbe de Napier pour le fourrage, et les résidus peuvent être utilisés comme fourrage, ensilage ou foin.

Le type buisson fleurit en 80 à 90 jours, alors que la plupart des pois mascate peuvent prendre jusqu’à un an pour produire des graines. Le pois mascate buisson pousse mieux à des températures de 20 à 30 °C et à des altitudes de 2000 m. Il est sensible au gel et très résistant aux insectes. Il peut fixer jusqu’à 200 kg / ha d’azote et produire environ 4 tonnes/ha de matière sèche dans les sols fertiles. Il contribue également à la lutte contre les nématodes.

Le pois mascate peut être planté au début de la saison des pluies comme jachère améliorée sur des sols sévèrement dégradés. Il peut également être semé en relais dans les cultures céréalières avec taille répétée et utilisé par la suite comme jachère améliorée. La culture suivante est ensuite semée dans le paillis de mucuna mort.

Le type nain peut également être associé à des cultures annuelles.

Haricot Lablab (Lablab purpureus)

Lablab (Lablab purpureus) est une légumineuse grimpante à croissance rapide. Des variétés nain sont également disponibles. Le haricot Lablab a une grande tolérance à la sécheresse lorsqu’il est établi et peut rester vert tout au long de la saison sèche. Son cycle long permet de couvrir le sol pendant une période prolongée s’il n’y a pas de gèles dûres, ce qui lui permet de se développer comme une plante bisannuelle. Les haricots Lablab poussent bien jusqu’à environ 1 500 mètres. Il nécessite des sols plus fertiles que le haricot sabre. Lablab commence à fleurir après 3 mois et continue à produire des graines ainsi que de la verdure. Contrairement au pois mascate ou au haricot sabre, le haricot Lablab peut être coupé près du sol et repoussera avec une vigueur réduite. Comme les animaux aiment beaucoup le lablab, cet engrais vert ne peuvent pas être cultivés là où les animaux sont libres. D’autre part, les haricots Lablab peuvent servir comme pâturage de haute valeur pour les animaux pendant la saison sèche. Les jeunes capsules de Lablab et les graines immatures et secs peuvent être consommés.

Haricot sabre (Canavalia ensiformis)

Le haricot sabre (Canavalia ensiformis) résiste à la sécheresse, aux sols pauvres, aux insectes et aux maladies. Il existe un type grimpant et un type nain. L’espèce croîtra 5 à 6 mois pendant la saison sèche et peut protéger le sol pendant cette période en prévenant l’érosion. L’espèce est très utile pour régénérer les terres abandonnées ou comme engrais vert après la récolte d’une culture tardive dans la saison des pluies. Le haricot sabre pousse jusqu’à environ 1 800 mètres. Les plantes commencent à fleurir après 4 à 5 mois, puis produisent continuellement des capsules pendant au moins une année entière.

Le haricot sabre peut être semé dans les céréales, sous les vergers ou pour raccourcir les périodes de jachère. Comme il n’est pas aussi vigoureux que le pois mascate, les mélanges des deux espèces peuvent donner les meilleurs résultats.

Pois d’Angole (Cajanus cajan)

Le pois cajan est originaire de l’Inde, mais il est largement répandu en Afrique orientale et centrale. Il a un port arbustif et est habituellement vivace, mais de nouvelles variétés ont été développées, qui produisent des graines en 3 à 4 mois. La plante peut être utilisée pour la consommation humaine ainsi que comme fourrage pour les animaux, comme engrais vert ou comme culture de couverture. Pour la consommation humaine, les pois d’Angole sont consommés frais ou séchés et cuits, moulus ou germés.

La fixation de l’azote dans les pois d’Angole est d’environ 90 kg par hectare et an. La plante pousse bien sous des conditions sèches. 650 mm de pluie par an suffisent à la croissance de la culture. La culture intercalaire avec le maïs ou le riz est très répandue en Amérique et en Asie. La plante est également connue au Cameroun et pourrait être utilisée dans la rotation des cultures comme culture de rente en ajoutant des nutriments au sol.

Haricot empoisonné (Tephrosia vogelii)

Le haricot empoisonné a un aspect arbustif, atteint jusqu’à 4 m de hauteur et est vivace. Elle est très adaptative, tolère différents climats, des sols pauvres, des sécheresses et des vents forts. Cependant, la plante a besoin de 850 mm de précipitations annuelles. Le haricot empoisonné produit ses premières graines après 3 mois. Comme la plante est une légumineuse, elle fixe l’azote dans ses nodules. Le haricot empoisonné est utilisé depuis des décennies comme jachère améliorée dans certaines zones du District du Nord-Est du Cameroun. Comme son nom l’indique, il est toxique pour les poissons, si l’extrait entre en contact avec l’eau. Ses feuilles sont toxiques pour le bétail. Par conséquent, le bétail ne le mangera pas. L’extrait de haricot empoisonné est utilisé comme acaricide sur le bétail. Certains effets contre les insectes nuisibles ont été signalés, mais n’ont pas encore fait l’objet d’essais scientifiques.

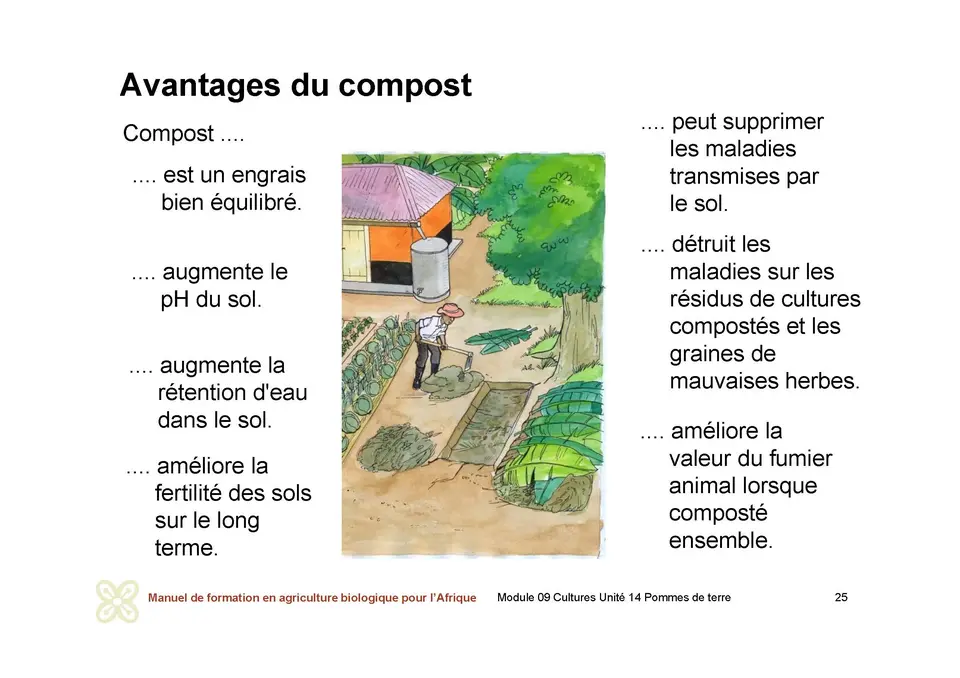

Compost

Le compost est un engrais organique de grande valeur, en particulier dans les conditions tropicales, car il contribue de la matière organique stable et aide à construire le sol à long terme. Le compost est un nom commun utilisé pour les matières organiques décomposées. Par rapport à la décomposition incontrôlée, telle qu’elle se produit naturellement, la décomposition dans le processus de compostage contrôlé est plus rapide, atteint des températures plus élevées et donne un produit de meilleure qualité. Les nutriments fournis par le compost sont plus équilibrés du point de vue des plantes que le fumier animal. Le compost améliore la structure du sol et augmente sa capacité de rétention d’eau. Il peut également supprimer les maladies du sol dans certains cas.

La fabrication du compost repose sur des matériaux disponibles à la ferme et ne nécessite aucun équipement spécial (à l’exception peut-être d’un déchiqueteur et d’un arrosoir ou d’une sorte d’irrigation, si le compostage se fait à grande échelle), ce qui en fait une méthode bon marché. D’autre part, la production de compost exige beaucoup de travail pour la récolte et la préparation des matières, puis pour retourner le tas de compost régulièrement pendant la période de compostage. Par conséquent, la production de compost peut être économique principalement dans les systèmes de culture avec des cultures de grande valeur comme les légumes et les pommes de terre.

Idéalement, le compost est fait de quantités égales de fumier animal et de matières végétales fraîches et de matières ligneuses sèches. Le matériel végétal de ferme comprend les résidus de cultures, les mauvaises herbes ou les plantes cultivées spécifiquement pour leur biomasse. On peut aussi ajouter des cendres de bois et du vieux compost. La production de compost nécessite des conditions humides. Par conséquent, un arrosage régulier est nécessaire par temps sec pour assurer une décomposition correcte.

Pour des informations détaillées sur les avantages du compost et la procédure de production de compost, veuillez consulter la section sur le compost du Manuel africain de formation, Module 2, disponible sur www.organic-africa.net.

Évaluation du compost comme engrais et amendement du sol

Discutez avec les agriculteurs les avantages et les contraintes de la production de compost dans les circonstances locales par rapport à l’engrais vert et à d’autres mesures pour améliorer la nutrition des plantes et la fertilité des sols. Quelles sont les matières premières disponibles à la ferme ? Y a-t-il suffisamment de main-d’œuvre disponible pour la production de compost ? Comment peut-il être transporté dans les champs ? Comment les avantages doivent-ils être considérés par rapport aux inconvénients ?

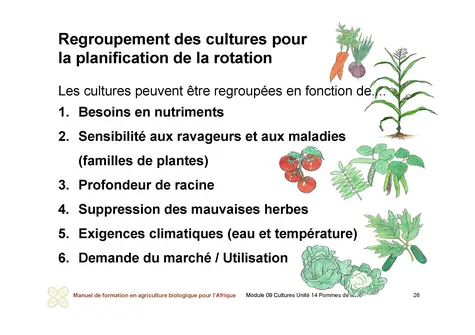

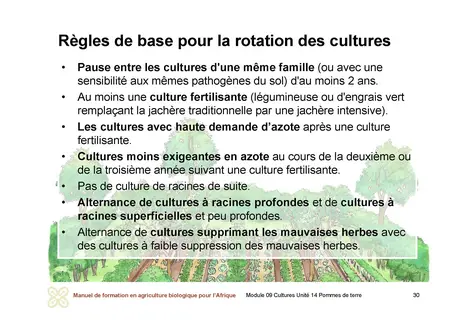

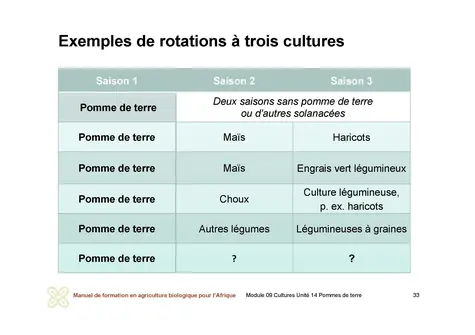

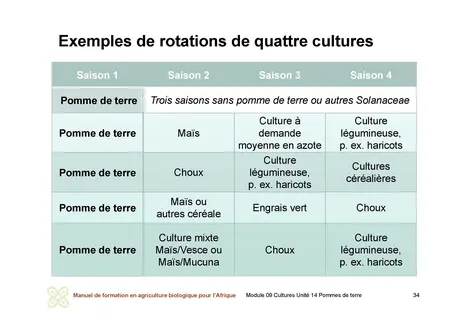

Rotation des cultures

L’approche de l’agriculture biologique en matière de gestion de la fertilité des sols et de la nutrition des plantes influence la conception de la rotation des cultures. En agriculture biologique les cultures sont organisées de manière à contribuer le mieux possible à la fertilisation de la culture suivante, au maintien de la fertilité du sol et à la lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes transmis par le sol.

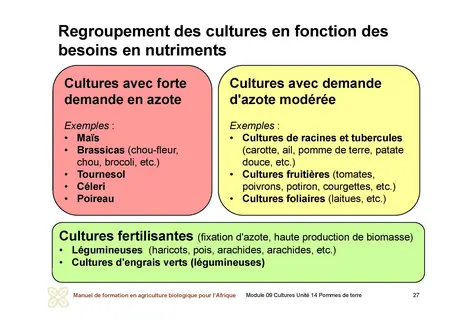

Regroupement des cultures en fonction des besoins en nutriments

Les cultures peuvent être regroupées en fonction de leur demande en azote (ou en éléments nutritifs), en distinguant les cultures à forte consommation et à consommation modérée et les cultures fertilisantes. Les cultures à forte consommation comprennent telles que le maïs, le chou ou le poireau. Ces cultures dépendent de quantités élevées d’azote pour produire de bons rendements. Les cultures à consommation modérée comprennent les cultures de racines et de tubercules, ainsi que les fruits et les légumes-feuilles. Les cultures fertilisantes comprennent les légumineuses comme les haricots, les pois et les engrais verts (légumineux) qui sont cultivés principalement pour améliorer la fertilité du sol.

L’azote fourni par les cultures fertilisantes est mieux exploité si une légumineuse est suivie d’une culture à forte consommation. Les cultures à forte consommation devraient être suivies d’une culture à consommation modérée. Après les cultures à forte consommation comme le maïs ou les choux, il ne reste que peu d’éléments nutritifs dans le sol. Pour cultiver deux cultures à forte consommation l’une après l’autre, il faut un apport élevé en nutriments et en engrais.

Les agriculteurs biologiques cultivent des engrais verts ou des légumineuses en rotation pour rétablir le niveau d’azote dans le sol. Les engrais verts légumineux cultivés pour l’amélioration des sols laissent plus d’azote dans le sol que les légumineuses, dont les grains sont récoltés. Les jachères traditionnelles d’une ou deux années composées de plantes spontanées (dont la plupart sont des mauvaises herbes) sont idéalement remplacées par une jachère intensive (ou améliorée) pour restaurer le niveau d’azote du sol. L’introduction d’une jachère améliorée permettra en outre de raccourcir la période de jachère, ce qui entraînera une intensification du système de culture.

Comme alternative aux cultures d’engrais verts, les cultures fourragères herbacées fixatrices d’azote peuvent être cultivées en rotation. Les aliments produits peuvent être offerts aux éleveurs pour le pâturage en échange du fumier. Le défi peut cependant être de s’assurer que le fumier animal reste dans le champ et n’est pas déposé à l’extérieur du champ.

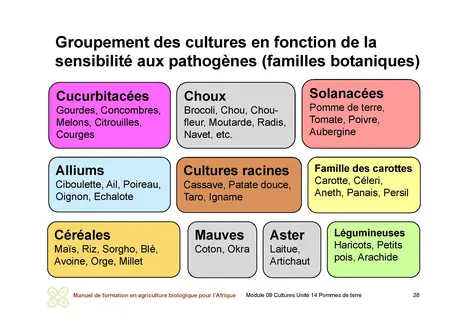

Regroupement des cultures en fonction de leur sensibilité aux maladies et aux ravageurs.

La conception de la rotation des cultures joue non seulement un rôle clé pour la gestion de la fertilité des sols, mais elle est également importante pour la lutte contre les ravageurs du sol et les maladies telles que les nématodes. Pour cette raison, les cultures de différentes familles de plantes botaniques devraient faire l’objet d’une rotation. Pour prévenir l’accumulation de ravageurs et de maladies du sol, la plupart des cultures, y compris la pomme de terre, ne devraient pas être cultivées sur le même champ plus d’une fois tous les trois ou quatre saisons. Tant qu’aucun ravageur ou maladie du sol n’est observé, les pommes de terre peuvent être cultivées toutes les trois saisons dans le même champ. Pendant la pause de culture, d’autres cultures de la famille des solanacées parent de la pomme de terre comme la tomate, le poivron, l’aubergine et d’autres ne devraient pas être cultivées dans ce champ. De plus, les plants de pommes de terre qui se développent spontanément doivent être arrachés. Par conséquent, pas plus d’un tiers ou d’un quart des terres agricoles devrait être cultivé avec des pommes de terre ou d’autres solanacées à la fois. La même règle s’applique en cas de culture mixte de pommes de terre avec d’autres cultures

Exercice : Concevoir des rotations appropriées

Demandez aux agriculteurs quelles sont les cultures qu’ils cultivent actuellement. Notez chaque culture, y compris les pommes de terre, sur une carte.

Si les agriculteurs ont déjà cultivé des pommes de terre, demandez-leur de décrire la rotation qu’ils pratiquent sur leur ferme. Quelles expériences ont-ils faites avec leur rotation en ce qui concerne la fertilité des sols et les maladies transmises par le sol ? Discutez des rotations dans le groupe. Mentionnez les aspects critiques et faites des suggestions de changements possibles en accordant une attention particulière à la production de pommes de terre.

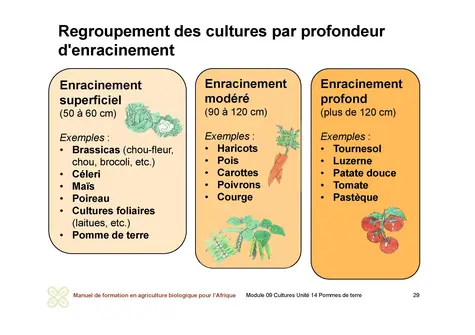

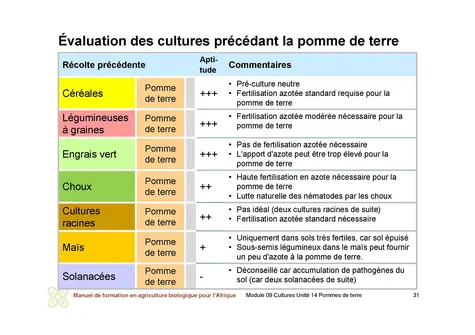

Cultures précédentes et suivantes à la pomme de terre

La culture de pommes de terre a une demande relativement élevée en azote au cours de la première moitié de sa période de croissance. Par conséquent, elle se développe particulièrement bien après les cultures qui laissent un sol meuble et une grande quantité de matière organique facilement dégradable. Ainsi, les légumineuses à grains telles que les haricots et autres légumes font partie des cultures précédentes appropriées. Les engrais verts légumineux ou les cultures fourragères sont également une option. Les choux comme le brocoli, le chou et la moutarde qui précèdent la culture de pommes de terre réduisent le flétrissement bactérien et les nématodes à galles dans le sol. Lors de la récolte de la culture précédente ou du paillage de l’engrais vert, il faut veiller à ne pas compacter le sol.

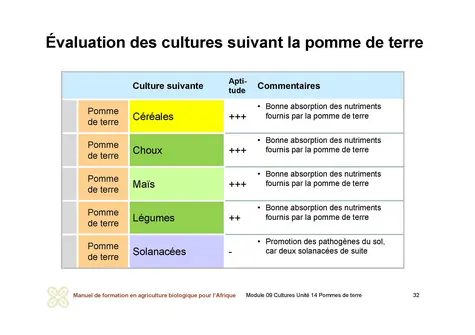

Après la culture de pommes de terre, de grandes quantités d’azote soluble restent dans le sol. Pour éviter le lessivage des nutriments en cas de pluie ou d’érosion par le vent si la culture est suivie d’une période de sécheresse, il convient de cultiver rapidement soit une culture successive avec une demande élevée en azote comme le maïs, les choux, les poireaux ou une céréale, soit une culture fourragère. Alternativement, le sol est recouvert d’une culture de couverture pour capter l’azote et prévenir l’érosion.

La culture de pommes de terre laisse généralement un champ propre pour la culture suivante. Cela permet un travail du sol réduit ou minimal pour la préservation de la structure du sol.

Cultures associées avec pommes de terre

La culture associée est assez répandue au Cameroun. Cette pratique améliore la sécurité alimentaire en minimisant les conséquences de l’échec d’une culture individuelle. Elle fait cela en tirant parti des caractéristiques complémentaires des cultures, en réduisant les risques dus aux ravageurs et aux maladies et en contribuant à la lutte contre l’érosion.

Certains agriculteurs cultivent traditionnellement des cultures associées ou mixtes comme le maïs et les haricots ou la pomme de terre et les haricots, soit en alternance, soit en culture en allées. Au début de la saison des pluies, la pomme de terre est souvent associée au maïs, au cocoya, au chou ou à d’autres cultures annuelles. Les haricots sont un choix courant de culture mixte avec les pommes de terre à la fin de la saison. Les cultures qui ne se prêtent pas à l’association avec la pomme de terre sont le céleri et les solanacées comme les poivrons, les aubergines et les tomates. Généralement, les cultures associées sont plantées au fond ou au bord des sillons et les pommes de terre sur la butte.

Bien que la culture mixte avec une légumineuse de courte saison comme les haricots puisse augmenter le rendement total de la culture et aider à prévenir la propagation des maladies, les pommes de terre sont plutôt cultivées en rotation avec d’autres cultures afin de produire des rendements élevés de pommes de terre, de limiter efficacement les mauvaises herbes et de simplifier la gestion. Les cultures associées cultivées sur la butte doivent être récoltées en même temps que les pommes de terre.

Défis liés à la sélection des variétés

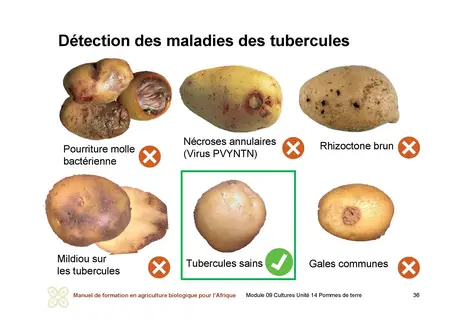

Le choix des variétés dans la production de pommes de terre dépend de l’utilisation prévue, des préférences des consommateurs, du rendement potentiel, de la résistance aux ravageurs et aux maladies, de l’adaptation aux conditions de croissance locales et du matériel de plantation disponible. Bien que l’utilisation prévue, le potentiel de rendement et les préférences des clients jouent un rôle important dans la sélection variétale, de bonnes caractéristiques de croissance d’une variété et la résistance aux maladies ou la tolérance peuvent être des facteurs décisifs. La variété préférée sur le marché peut être très sensible au mildiou et donc difficile à cultiver. L’introduction d’une nouvelle variété résistante peut nécessiter des efforts importants de toute la chaîne de valeur pour convaincre les consommateurs des qualités de la nouvelle variété. Au Cameroun, la disponibilité de plants sains est une question essentielle.

Critères pertinents

Les agriculteurs biologiques recherchent des variétés à croissance rapide, produisant rapidement un couvert végétal pour une bonne suppression des mauvaises herbes, une formation précoce des tubercules pour obtenir de bons rendements avant l’apparition du mildiou, et une faible sensibilité aux maladies ainsi que de faibles besoins en azote. La courte durée de croissance peut être très importante au Cameroun pour éviter les pertes par le mildiou, qui est généralement une menace plus sérieuse pendant les mois de juin à septembre lorsque les pluies sont régulières.

Certaines variétés présentent un risque réduit de la gale commune, de cœur creux, Rhizoctone (dry core), Mildiou, de la maladie des taches argentées et de la jambe noire, etc. Cependant, aucune variété n’est résistante à toutes ces maladies. Par conséquent, les recommandations régionales peuvent être utiles dans la sélection des variétés pour choisir les variétés ayant les meilleures résistances.

Avant de choisir une nouvelle variété ou de produire pour un nouvel acheteur, les coopératives agricoles et les grandes exploitations agricoles doivent discuter des exigences variétales avec le commerce de détail, car il demandera des variétés qui sont demandées le plus par le marché. Les agriculteurs qui produisent pour les marchés locaux ont plus de liberté dans la sélection des variétés et peuvent progressivement introduire de nouvelles variétés ayant des caractéristiques différentes. Idéalement, il est préférable de cultiver les nouvelles variétés à petite échelle au cours de la première année, ce qui permet de les comparer avec les variétés établies.

Critères de sélection variétale :

- Rendement : Les variétés qui produisent de nombreux tubercules de grande taille donnent plus de rendement et sont préférées par les clients (et permettent d’obtenir un prix plus élevé).

- Les variétés tolérantes ou résistantes à des maladies telles que le mildiou et les virus réduisent la dépendance à l’égard des mesures de protection des plantes et limitent le risque de mauvaises récoltes.

- Précocité : Les variétés à croissance rapide avec un cycle de production court de 90 jours peuvent être cultivées dans l’intersaison (courte).

- Préférences du marché : Certains clients ou marchands préfèrent les pommes de terre à peau blanche tandis que d’autres préfèrent les pommes de terre à peau rouge. De plus, la taille des tubercules et la profondeur des yeux peuvent être des critères pertinents.

Discussion of criteria for potato variety selection

Demandez aux agriculteurs quels sont les critères qu'ils prennent en compte dans la sélection des variétés. Mentionnez des critères supplémentaires, si certains n'ont pas été mentionnés. Discutez de la pertinence des différents critères. Évaluer les variétés disponibles et potentielles en fonction des critères sélectionnés. Discuter de l'aspect critique de la disponibilité du matériel de plantation. Comment pourrait-on améliorer la disponibilité du matériel végétal demandé ?

Variétés enregistrées

Plusieurs variétés sont enregistrées au Cameroun. Cipira, Tubira, Bambui wonder, Jacobs 2005, IRAD 2005 et Maffo ont été lancés par le programme national de recherche - Institut de recherche agricole pour le développement IRAD. De nouvelles variétés à haut rendement ont été sélectionnées grâce à la collaboration de l’IRAD du Cameroun et du Centre international de la pomme de terre (CIP). Cette collaboration a conduit à la mise sur le marché de variétés telles que Cipira et Tubira. Les deux variétés sont bien adaptées à la production au Cameroun. Cipira, bien que dégénérée, est encore largement plantée. IRAD a également lancé plusieurs autres variétés par le biais d’évaluations et de tests d’adaptabilité du matériel génétique du CIP.

Les variétés de pommes de terre certifiées ont été soumises à des tests de résistance indépendants pour les principaux ravageurs, maladies et agents pathogènes. Les essais sont effectués dans le cadre du programme d’essais indépendants de variétés (IVT) financé par l’AHDB Potatoes.

Variétés nouvelles introduites

Un bon nombre des variétés établies de longue date ont dégénéré à la suite d’une infection virale au fil des ans ou sont devenues sensibles au mildiou. Ainsi, en 2017, le Centre d’innovation verte a introduit des plants de six nouvelles variétés de pomme de terre au Cameroun. Conformément à la législation nationale, les nouvelles variétés introduites doivent être examinées du point de vue de la distinction, de l’homogénéité, de la stabilité et de la valeur agronomique et technologique. Les nouvelles variétés comprennent Marabel, Jelly, Juwel, Bavapom, Sevim et Kronen. Ces variétés ont une courte période de croissance d’environ 90 jours, un potentiel de rendement élevé et montrent une tolérance ou une résistance aux principales maladies. Jelly est très répandue dans l’agriculture biologique d’Europe centrale, car elle a bon goût et est saine. Kronen et Sevim sont très résistants au mildiou et ont une demande modérée en azote. Kronen a une levée lente et doit donc être bien pré-germée. Ces variétés pourraient être bien adaptées à l’agriculture biologique au Cameroun.

L’importation de plants de pommes de terre d’Europe pour garantir aux agriculteurs des semences de haute qualité a entraîné des pertes importantes pendant le transport et le stockage avant utilisation sur le terrain dans le passé. Cette procédure s’est donc avérée non viable. L’importation de plants de pommes de terre certifiés peut être une première étape temporaire vers l’établissement d’une production nationale de semences de qualité.

La disponibilité des semences doit être abordée dans un contexte large et des solutions doivent être développées au niveau national. La production de variétés adaptées au site doit être soutenue. La propagation, l’adaptation et l’utilisation de variétés génétiquement résistantes (par exemple Carolus) devraient être développées. Une collaboration avec le Centre international de la pomme de terre CIP devrait être envisagée.

Méthodes de production de plants

Certains agriculteurs du nord du Cameroun ont été formés à la production commerciale de plants de pommes de terre. La production de plants à la ferme nécessite des connaissances spécifiques et n’est possible que dans le cadre d’un contrat avec les organisations productrices de semences. Les plants doivent être cultivés à une distance suffisante des champs de pommes de terre ordinaires pour éviter les infections par des virus et le mildiou. La production de pommes de terre de semence à des altitudes plus élevées donne des plants à germination plus lente.

La production de mini-tubercules, telle que pratiquée par la CIP au Kenya, est une alternative valable à la production standard de plants de pommes de terre. Toutefois, les mini-tubercules doivent être multipliées par des spécialistes et sous la supervision du CIP ou d’une organisation nationale équivalente.

Pour accroître la disponibilité de plants de pommes de terre de haute qualité, le Centre international de la pomme de terre (CIP) et ses partenaires ont mis au point la « révolution de la génération de pommes de terre de semence 3 « (3G). L’approche utilise des techniques de multiplication rapide (RMT), comme l’aéroponique ou la culture de sable, pour produire des mini-tubercules à partir de plantules in vitro, et deux générations successives en plein champ pour la multiplication des semences. L’approche implique la recherche agricole nationale et les systèmes de vulgarisation, et comprend des formations des agriculteurs en matière de gestion et de stockage des semences.

Au cours des dernières années, l’idée d’utiliser de vraies semences de pomme de terre pour la production de plants ou de tubercules de consommation a suscité de l’intérêt. Les semences véritables ne transmettent pas la plupart des maladies de la pomme de terre, sont très légères et faciles à transporter. Les vraies semences de pommes de terre (TPS) peuvent être semées directement dans le champ, cultivées comme semis à partir de vraies semences dans une serre ou sur un lit de semis et transplantées plus tard dans le champ au cours de la même saison, ou semées directement dans des lits de semis à distance rapprochée pour la production de tubercules de semis. Des tests pratiques ont montré que la transplantation de plantules donnait significativement plus de tubercules par plant que par semis, mais le rendement des tubercules par hectare et le pourcentage de tubercules de taille standard étaient beaucoup plus faibles. La petite taille du tubercule récolté rend cette méthode de multiplication inappropriée pour la production de pommes de terre de consommation. Cependant, il peut s’agir d’une approche intéressante pour la production de tubercules bébés.

Une autre manière d’améliorer la disponibilité de semences de pommes de terre saines est d’établir une production de semences à la ferme. Cependant, cette méthode de production de plants n’est normalement pas supervisée par des experts et n’aboutit pas à des semences de qualité certifiée (pour plus d’informations, voir ci-dessous).

Qualité et provenance des plants

La qualité des plants est très importante pour le succès de la production de pommes de terre. Le matériel de plantation doit être exempt de maladies qui peuvent être transmises par les semences. L’utilisation de plants certifiés réduit le risque d’infection par les maladies des tubercules. Par conséquent, des plants de pommes de terre certifiés devraient être utilisés si possible. Toutefois, il se peut que ce matériel de plantation ne soit pas disponible ou qu’il soit trop cher. Au lieu de cela, on peut utiliser des semences de haute qualité avec un antécédent connu, par exemple à partir d’un multiplicateur de semences connu.

- Tout matériel de plantation acheté doit être contrôlé pour détecter les défauts de qualité tels que les marques de Rhizoctone brune ou la pourriture humide bactérielle. Les défauts doivent être signalés immédiatement au fournisseur (conserver les étiquettes des semences).

- Fondamentalement, les mêmes critères de qualité s’appliquent pour le matériel de plantation non certifié et conservé que pour les semences certifiées. Dans la pratique, les semences non certifiées présentent un risque plus élevé de transmission de maladies transmises par les semences, comme les virus, que les semences certifiées. Par conséquent, dans le cas d’une sélection de semences dans la ferme, les agriculteurs devraient marquer les plantes saines sur leurs champs de production et vérifier la qualité externe des semences conservées afin de réduire le risque de transmission de maladies à la prochaine culture de pommes de terre.

- Le traitement du matériel de plantation avec des antagonistes tels que Bacillus subtilis et Pseudomonas peut réduire l’infection par Rhizoctonia et le dry core. Cependant, il se peut que ces traitements ne soient pas courants au Cameroun et leur efficacité n’a pas encore été prouvée.

- Le calibrage du matériel de plantation facilite la culture, car les plantes calibrées permettent d’obtenir des plantations plus homogènes.

- Pour la production biologique certifiée de pommes de terre, le matériel de plantation doit provenir de multiplication biologique. Si ces semences ne sont pas disponibles pour certaines variétés, il peut être nécessaire d’obtenir une autorisation exceptionnelle de l’organisme d’inspection avant d’acheter des plants conventionnels.

Multiplication de plants à la ferme

L’utilisation continue des mêmes matériels végétaux année après année sans remplacement périodique encourage l’infestation des tubercules par des maladies qui sont transmises par les semences, en particulier par des virus. L’infestation virale réduit considérablement le potentiel de rendement des plants de pomme de terre.

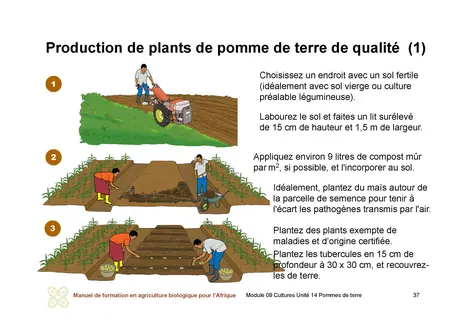

Une méthode pour obtenir des semences de bonne qualité pour la saison suivante est la technique de la parcelle semencière. Pour leur propre multiplication de plants, les agriculteurs achètent de petites quantités de plants de qualité et les multiplient dans la partie la plus saine de leurs terres. Cette technique permet de répondre en partie à l’important besoin de plants sains.

- Emplacement : Les parcelles de semis doivent être établies sur la partie supérieure de la pente de la ferme. La surface ne devrait pas avoir eu de cultures de solanacées depuis au moins 5 ans. De préférence, la parcelle a été recouverte d’une jachère d’engrais verts ou d’herbe dense ou a été vierge. La parcelle est idéalement située en altitude, à une distance en amont des champs de pommes de terre commerciaux et des cultures hôtes alternatives pour réduire la dissémination des virus par les pucerons porteurs de virus. Le site doit être bien aéré, bien drainé avec plein soleil et ne doit pas avoir reçu de chaux depuis 5 ans.

- Taille : La taille de la parcelle de semis dépend de la zone de production prévue et du taux de multiplication de la variété (nombre moyen de tubercules de semence produits par une plante). La technique des parcelles de semis utilise environ 50 % moins de terre que la production de pommes de terre de consommation pour répondre aux besoins en tubercules de semence à la ferme. Pour 1 hectare de terrain, il faut environ 2.500 kg de tubercules de semence. Avec un poids moyen des tubercules de 50 à 70 g et en fonction des distances de plantation, 25.000 à 50.000 tubercules sont nécessaires pour planter la surface. A un taux de multiplication estimé à 10, au moins 2.500 à 5.000 tubercules doivent être plantés dans la parcelle de semis. Si une partie des tubercules de semence multipliés sera utilisée pour produire plus de semences pour la saison suivante, plus de surface est nécessaire.

- Préparation du lit de semis : La terre est labourée à une profondeur de 20 à 30 cm. Ensuite, le sol est formé sur un lit surélevé de 15 cm de hauteur et de 1,5 m de largeur. La longueur du lit dépend de la taille du terrain.

- Fertilisation : Idéalement, des légumineuses étaient auparavant cultivées sur la parcelle fournissant suffisamment d’azote pour la pomme de terre de semence. Autrement, un engrais organique riche en azote, comme le fumier de poulet et/ou le compost, est répandu sur le lit de semence et est bien mélangé dans le sol. La quantité d’engrais ou de compost épandu sur 1 hectare doit contenir au moins 100 kg d’azote.

- Récolte en bordure : Pour minimiser l’infestation des plants de pommes de terre par les pucerons, au moins 4 rangs de maïs peuvent être plantés 2 à 3 semaines avant les pommes de terre de semence autour de la parcelle de semence comme culture de bordure.

- Une autre mesure de prévention consiste à nettoyer et désinfecter les outils, les pieds et les chaussures avant d’entrer dans la parcelle de semis avec un agent de blanchiment domestique (hypchlorite de sodium) à une concentration de 50 ml dans 1 litre d’eau.

- Espacement : Les tubercules sont plantés à un écart de 30 cm sur 30 cm avec une distance de 15 cm aux bords du lit et à une profondeur de 10 à 15 cm. Pour produire des semences pour 1 hectare, il faut une parcelle de semis d’environ 300 m de long.

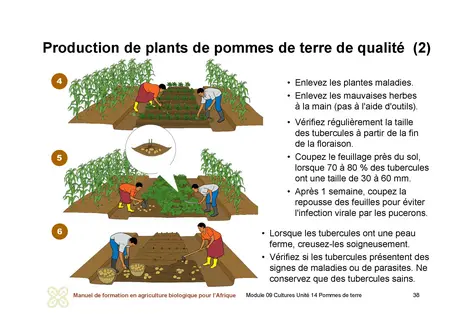

- La gestion des cultures est la même que pour une culture régulière de pommes de terre, y compris la lutte contre les maladies et les ravageurs. Cependant, le désherbage et le déchaumage se font à la main en tirant les mauvaises herbes sur les lits et en ajoutant ensuite de la terre des côtés pour élever le lit à une hauteur d’environ 5 à 10 cm à partir de la hauteur initiale. Les mauvaises herbes à fleurs jaunes en particulier doivent être éliminées, car les pucerons sont attirés par la couleur jaune. D’autres plantes-hôtes de ravageurs et de maladies de la pomme de terre à l’intérieur et autour du champ devraient également être éliminées.

- Observation : La parcelle de semence devrait être inspectée chaque semaine pour surveiller le rendement des cultures et en particulier la présence de pucerons, de papillons nocturnes des tubercules de pomme de terre, de flétrissement bactérien, de virus, ainsi que le mildiou. Les jeunes plants de pomme de terre en particulier devraient être protégés contre les attaques des pucerons, car les jeunes plants sont plus sensibles aux attaques virales que les plantes plus âgées, et les plantes infectées tôt deviennent des sources plus efficaces de propagation du virus que les plantes infectées plus tard dans la saison.

- Lutte contre les pucerons : Les pucerons peuvent être contrôlés par un traitement ponctuel avec du Neem, ou avec du savon potassique à une concentration de 2 %. En cas d’une haute pression d’infestation, il est recommandé de traiter avec de la pyréthrine ou de la quassia dans un mélange avec du savon potassique (toujours ajouter du savon potassique en dernier).

- Lutte contre la teigne de la pomme de terre : Pour prévenir l’infestation par la teigne de la pomme de terre, les tubercules doivent être recouverts d’une quantité suffisante de terre en tout temps. Les plantes présentant un flétrissement bactérien et/ou une infection virale doivent être arrachées et détruites. Après avoir enlevé une plante fanée, deux mains pleines de cendres ou une main pleine de chaux doivent être étalées dans le trou. L’application répétée et préventive de cuivre est recommandée contre la Alternariose et le mildiou, où les infections sont fréquentes.

- Moment de la récolte : Lorsque l’essai de fouille montre que les tubercules ont atteint la taille requise (au Cameroun en général 20 à 40 mm de diamètre), les tiges des plantes doivent être coupées. Depuis le moment de défanage à la récolte des tubercules, une période d’environ 2 semaines doit être attendue pour que la peau des tubercules durcisse. Les pousses qui repoussent pendant cette période doivent être enlevées, car les jeunes pousses sont facilement infestées par des pucerons qui propagent des virus.

- Les tubercules doivent être récoltés lorsque le sol est sec afin d’éviter de les blesser. Les tubercules trop grands devraient être vendus comme pommes de terre de consommation.

- Stockage des plants : Les plants sélectionnés doivent être stockés dans une lumière diffuse et avec une aération suffisante, séparés par variétés, et étalés finement sur le sol ou dans des caisses en bois. Les tubercules de pomme de terre de semence devraient être protégés des pucerons pendant l’entreposage afin d’éviter la transmission de virus lors de l’entreposage, car les pucerons de la pomme de terre colonisent facilement les germes de tubercules. Les pommes de terre de semence sont très sensibles à l’infection à ce stade. Les tubercules peuvent également être recouverts de branches de Lantana camara. Le stockage des pommes de terre de semence sous la sciure de bois permet d’éloigner les mites des tubercules et de conserver les plants plus longtemps. Les tubercules de semence devraient être entreposés dans des magasins sombres utilisés pour les pommes de terre de consommation et dans des sacs denses.

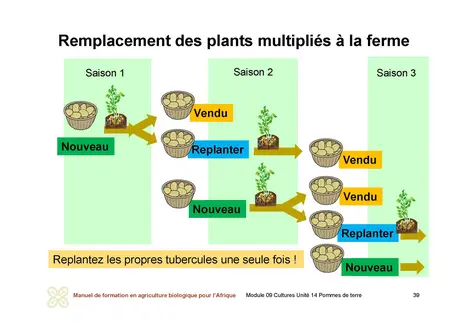

- Remplacement des semences : Une partie de la pomme de terre de semence peut être utilisée pour la production de nouveaux tubercules de semence, l’autre partie est utilisée pour la production de pommes de terre de consommation. Les tubercules de semences provenant de semences propres ne doivent pas être multipliés pendant plus de trois saisons afin de prévenir les pertes de qualité dues à l’accumulation de maladies et de ravageurs transmis par les tubercules.

Exercice pratique : Démonstration de la technique de la parcelle de semis

Démontrez le processus pour la préparation d’une parcelle de semis de pommes de terre.

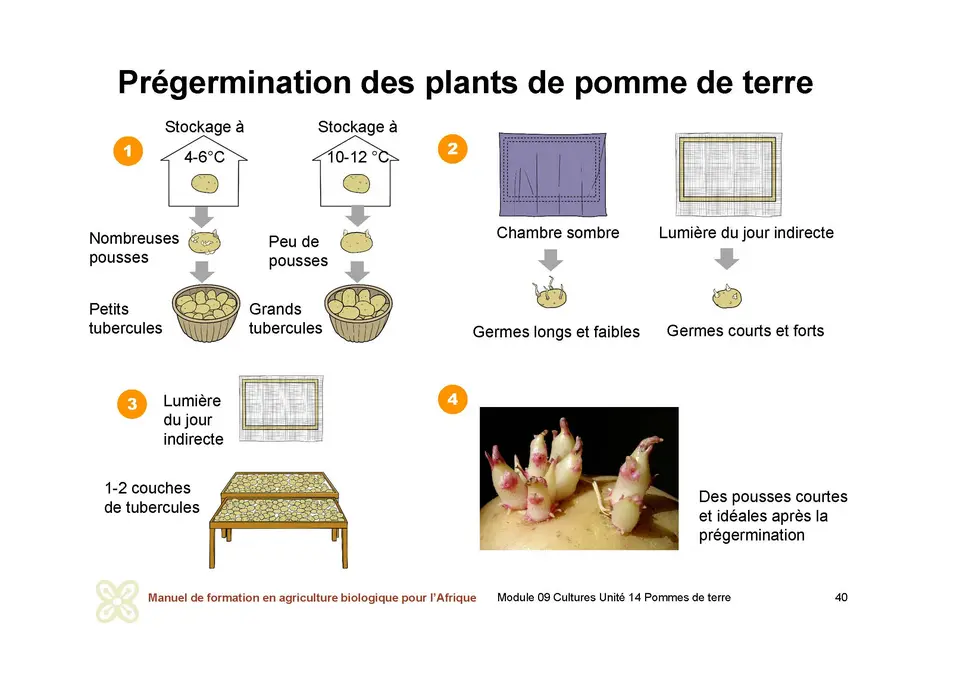

Prégermination

Avant la plantation, les plants de pomme de terre doivent être prégermés. La prégermination augmente considérablement la sécurité du rendement, car les tubercules prégermés émergent plus rapidement et sont prêts à être récoltés 10 à 14 jours plus tôt que les tubercules non prégermés. Cela réduit la probabilité que les germes sensibles soient infectés par le rhizoctone ou la Jambe noire, et réduit le risque d’infection par le mildiou.

De plus, la pré-germination entraîne moins de germes et, par conséquent, moins de tiges par unité de surface foliaire, ce qui réduit le nombre de tubercules, mais augmente leur taille. La charge de travail supplémentaire pour la prégermination est récupérée grâce à des rendements plus élevés et à une plus grande sécurité de rendement.

La température a la plus grande influence sur le nombre de germes ultérieurs dans le processus de prégermination. Les nouvelles variétés de pommes de terre devraient avoir moins de germes afin d’atteindre rapidement la taille requise. Les tubercules destinés à la production de pommes de terre de semence devraient avoir plus de germes pour donner de nombreux tubercules de taille plutôt petite.

Des germes multiples courts et forts sont extrêmement importants pour un rendement élevé. De plus, les tubercules de semence à germes courts et fermes peuvent être transportés au champ avec moins de risques de dommages causés aux germes que les tubercules à germes longs.

Le développement des germes est principalement affecté par l’intensité de la lumière. Si les tubercules sont bien exposés à la lumière diffuse (mais si possible pas à la lumière directe du soleil), les germes seront lents en croissance, colorés et robustes. Les tubercules de semence conservés dans l’obscurité développent des germes pâles et longs qui se cassent facilement. Les longues pousses épuisent le tubercule et le font se flétrir.

Pour cela, pour la prégermination, les tubercules de semence sont placés dans un endroit frais et lumineux, en évitant la lumière directe du soleil. Dans le cas des lampes à lumière artificielle avec des tons chauds, plus de 100 W par tonne de matériel végétal sont utilisés pendant 8 à 10 heures par jour. Pour garantir l’exposition à la lumière de tous les côtés, pas plus de deux couches de pommes de terre sont étalées dans les cageots ou sur des plateaux plats.

Les tubercules de semence doivent être de taille moyenne et ne présenter aucun dommage ou signe de ravageurs ou de maladies. Les petits tubercules produiront moins de pommes de terre que les tubercules de taille moyenne.

La prégermination commence 4 à 10 semaines avant la date de plantation souhaitée, selon la variété et la température de prégermination. La température idéale pour la prégermination est de 10 à 12 °C. Plus la température est élevée pendant la prégermination, plus la germination est rapide. Une germination lente est préférable à une germination rapide.

Si nécessaire, les plants de pommes de terre peuvent être exposés à une température de 18 à 20 °C pendant 2 à 3 jours pour induire la germination. Lorsque les premiers germes émergent, la température est idéalement abaissée de nouveau à 10 à 12 °C (pommes de terre de semence : 8 à 10 °C).

L’humidité idéale de l’air est de 70 à 80 %. Si les tubercules forment trop de racines, l’humidité est trop élevée et doit être abaissée, ou bien la caissette de prégermination est placée au soleil pendant une courte période de temps.

Exercice pratique : Démonstration de la prégermination adéquate des pommes de terre de semence.

Montrez aux agriculteurs comment les tubercules de pommes de terre de semence sont prégermés et à quoi devraient ressembler les semences. Discutez avec eux comment ils peuvent pratiquer une bonne prégermination des pommes de terre sur leurs fermes.

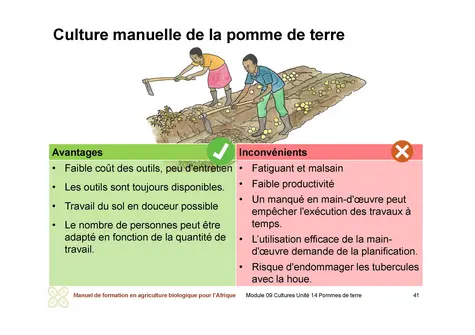

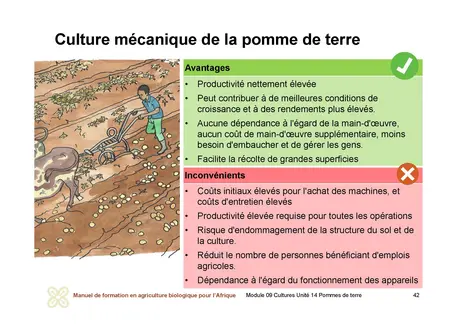

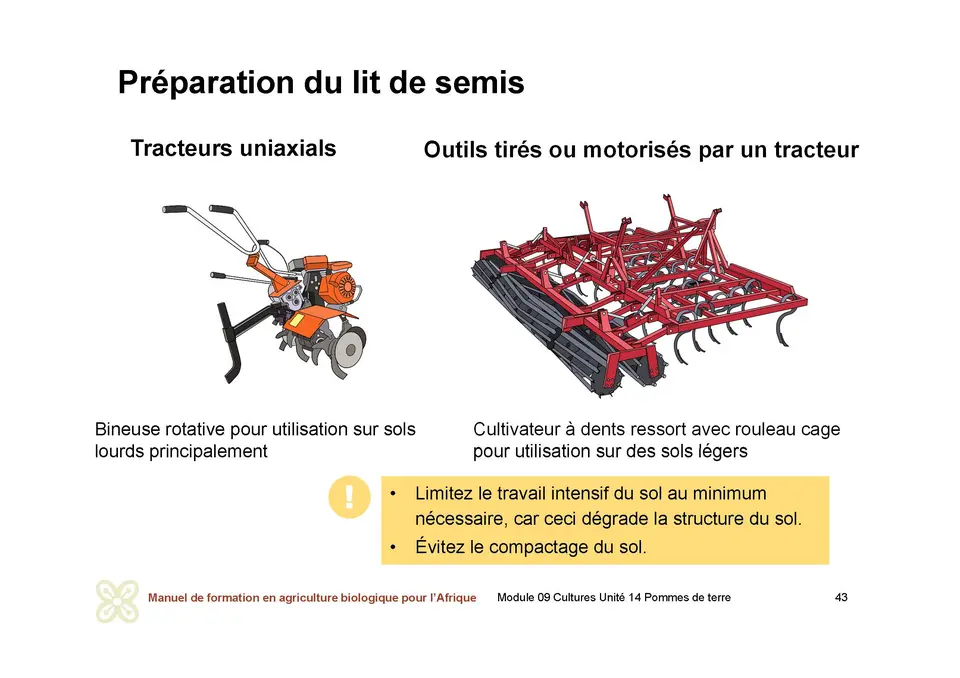

Préparation mécanique ou manuelle du sol

La décision de la manière de travailler le sol est principalement une décision économique. Si la main-d’œuvre est bon marché et bien disponible, il est efficace de préparer la terre à la main de façon traditionnelle en utilisant des houes de main. Mais le travail physique est difficile et exerce une forte pression sur le dos. Tant qu’il y aura beaucoup de travailleurs disponibles dans les zones rurales, ce travail assurera l’emploi. Dès que les coûts de main-d’œuvre augmentent, il peut être économique de labourer le sol mécaniquement, par exemple avec des tracteurs à monoaxe, des motoculteurs ou même des gros tracteurs. La décision doit toujours reposer sur des calculs coûts-avantages.

Travail du sol primaire

La pomme de terre est tolérante à une grande variété de sols, à l’exception des sols lourds et saturés d’eau. Un bon drainage est d’une grande importance. Les sols profonds et fertiles avec une bonne rétention d’eau et une bonne aération offrent les meilleures conditions de croissance et de rendement.

La préparation du sol pour la pomme de terre sert à produire des buttes profondes et meubles pour la plantation. Les buttes doivent être exemptes de cailloux et de mottes, car elles empêchent la croissance des tubercules, provoquent des déformations et des dommages lors de la récolte mécanique.

La pomme de terre ne pousse pas bien dans un sol compacté. Pour éviter le compactage du sol ou la formation de mottes, le travail du sol primaire ne doit être effectué lorsque le sol a suffisamment séché.

Traditionnellement, la préparation du sol se fait à l’aide d’une houe manuelle, ce qui exige beaucoup de travail. Dans les sols lourds, l’utilisation d’une charrue est appropriée si une mécanisation est disponible. Une profondeur de travail de 20 cm est normalement suffisante.