La diversification des cultures implique l'introduction ou l'adoption de nouvelles espèces végétales ou de variétés de cultures, ainsi que de technologies de production susceptibles de stabiliser ou d'augmenter les rendements, d'améliorer la résistance à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies, ou de permettre de saisir de nouvelles opportunités de marché. Par exemple, la rotation des cultures permet de rompre le cycle des insectes et des maladies, de réduire les mauvaises herbes, de freiner l'érosion, de compléter les éléments nutritifs du sol, d'améliorer sa structure et de conserver son humidité. La culture intercalaire avec des espèces de plantes ou de cultures compagnes spécifiques peut réduire les attaques de ravageurs - et donc réduire le risque économique associé aux dommages causés par les ravageurs dans une seule culture.

Cependant, il est nécessaire d'identifier les cultures et les variétés qui se développent bien dans l'environnement cible et qui correspondent aux préférences des agriculteurs. D'une manière ou d'une autre, ces nouvelles cultures et/ou variétés doivent bien s'intégrer dans le système de culture existant et dans la gestion générale de l'exploitation afin de limiter les changements majeurs supplémentaires. En outre, la diversification des cultures de base traditionnelles peut également présenter des avantages nutritionnels importants pour les familles de petits exploitants agricoles. Les cultures introduites, comme les légumes qui nécessitent moins de terres, peuvent aider les agriculteurs à être plus autonomes en termes de production alimentaire. La diversification des cultures peut permettre aux agriculteurs d'accéder aux marchés nationaux et internationaux avec de nouveaux produits, des aliments et des plantes médicinales.

Partage d'expériences

Demandez aux participants s'ils connaissent des exemples de stratégies de diversification des cultures qui se sont avérées efficaces dans leur région. Discutez des raisons possibles de ces succès ou échecs, selon le cas.

Questions clés de réflexion aux agriculteurs concernant la diversification des cultures

Objectifs de diversification des cultures

- Avez-vous l'intention d'améliorer la rotation des cultures afin de pouvoir lutter contre les maladies et les ravageurs transmis par le sol ?

- Avez-vous l'intention de compléter le plan de rotation des cultures par des légumineuses, des engrais verts ou des couvertures de sol afin d'améliorer la fertilité du sol et l'apport de nutriments aux cultures ?

- Visez-vous à optimiser les synergies entre les différentes cultures/plantes en fonction de leurs habitudes de croissance, de leurs besoins en nutriments, de leurs périodes de culture, de leurs propriétés antiparasitaires, etc.

- Voulez-vous intégrer des plantes compagnes qui favorisent les insectes bénéfiques ou repoussent les ravageurs ?

- Votre intérêt est-il d'augmenter le nombre de cultures requises/exigées par le marché ?

Conditions du site/du champ

- Le site que vous envisagez d'utiliser est-il adapté (en termes de sol et de conditions climatiques) aux cultures ou aux plantes que vous envisagez ?

- Le site est-il bien protégé des animaux sauvages, du bétail, des voleurs, etc. pour permettre un bon établissement ?

- Disposez-vous d'une source d'eau bonne et fiable et les raccordements sont-ils prêts, si une production irriguée ou une irrigation supplémentaire est nécessaire ?

- Le terrain choisi et les exigences en matière d'intrants sont-ils conformes aux attentes en matière d'agriculture biologique si vous envisagez la certification biologique ?

Exigences relatives aux cultures

- Les semences ou le matériel de plantation sont-ils facilement disponibles dans les quantités requises ? Quelles variétés recherchez-vous - sont-elles tolérantes aux parasites et aux maladies ou à la sécheresse et adaptées aux conditions climatiques générales de votre exploitation ?

- Les cultures doivent-elles être transplantées ou le semis direct est-il possible ? Si le repiquage est nécessaire, achèterez-vous des semis prêts à être repiqués ou les élèverez-vous vous-même ?

- Quelle culture devez-vous planter en premier ? À quels stades la culture envisagée est-elle la plus sensible à la concurrence des autres cultures ou des mauvaises herbes ?

- Savez-vous quand une culture particulière nécessite des pratiques de gestion spéciales (y compris leur durée) ? Quelles sont les pratiques agronomiques requises pour les différentes cultures (pensez à l'éclaircissage, au rognage, à l'étêtage, à la fourniture d'ombre, à la formation comme le palissage pour les tomates, le buttage pour les tubercules, etc.)

- Quels sont les principaux ravageurs et maladies des cultures cibles (variétés) ? Existe-t-il des variétés tolérantes/résistantes disponibles pour votre utilisation ? Ces principaux ravageurs et maladies sont-ils connus dans la région et pourraient-ils potentiellement affecter les cultures ?

Exigences en matière de récolte et de postrécolte

- Connaissez-vous les meilleures conditions de récolte, de post-récolte et de stockage pour les cultures ?

Conditions d'accès au marché

- Connaissez-vous un marché où la production excédentaire peut être vendue ?

- Avez-vous discuté avec les acheteurs potentiels des prix, des quantités, de l'emballage et des autres exigences de qualité ?

Partage d'expériences

- Demandez aux stagiaires quelles considérations ils prennent en compte lorsqu'ils décident d'un type ou d'une variété de culture ou de plante à introduire dans leur exploitation. Notez leurs réponses et revenez-y plus tard dans la formation.

- Demandez aux participants de réfléchir aux considérations présentées dans l'encadré qu'ils font lorsqu'ils décident d'une culture, d'un type de plante ou d'une variété à introduire dans leurs exploitations. De plus, quelles autres considérations pensent-ils qu'il est important de faire dans la transition vers la "diversification agricole" ?

Comment promouvoir la diversification des cultures ?

Les agriculteurs peuvent faire pousser plusieurs cultures et plantes, y compris des arbustes et des arbres, dans le cadre de rotations soigneusement planifiées ou même de systèmes de cultures mixtes. La diversification permet non seulement d'optimiser l'utilisation des ressources, mais elle constitue également une forme de sécurité économique, car elle diminue le risque de perte de récolte en raison de ravageurs, de maladies, de conditions météorologiques défavorables ou des conditions du marché pour certaines cultures. La diversité des cultures pratiquées sur l'exploitation peut également améliorer la diversité de la faune et de la flore, y compris les grandes et petites plantes, les insectes et les animaux. Fournir et préserver un habitat vital pour les espèces de faune et de flore sauvages par l'ajout d'habitats semi-naturels et de plantes à fleurs qui soutiennent la faune est un service extrêmement important et précieux que la production de cultures diversifiées fournit avec des avantages pour l'ensemble de la société. Une bonne partie de la faune est souvent constituée d'organismes bénéfiques qui aident à lutter contre les parasites des cultures.

a. Introduire de nouvelles cultures dans l'exploitation

Différentes cultures peuvent être introduites et disposées de manière à tirer parti de leurs caractéristiques complémentaires. Toutefois, les cultures introduites doivent être disposées de manière à se compléter plutôt qu'à se concurrencer.

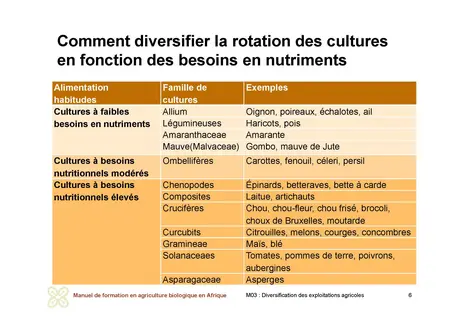

- Rotation ou mélange des cultures en fonction des besoins en nutriments. Les cultures peuvent être regroupées en fonction de leur demande en azote (ou en nutriments), en distinguant les gros mangeurs, les mangeurs modérés, les petits mangeurs et les bâtisseurs de fertilité. Les gros mangeurs comprennent des cultures telles que le maïs, le chou ou le poireau. Ces cultures ont besoin de grandes quantités d'azote pour obtenir de bons rendements. Les cultures à consommation modérée comprennent les racines et les tubercules, les fruits et les légumes à feuilles. Les bâtisseurs de fertilité comprennent les cultures de légumineuses telles que les haricots, les pois et les engrais verts (légumineux) qui sont principalement cultivés pour améliorer la fertilité du sol. L'azote fourni par les bâtisseurs de fertilité est mieux exploité si une culture de légumineuses est suivie d'un engrais lourd. Les engrais lourds doivent ensuite être suivis d'un engrais modéré. Après des mangeurs lourds comme le maïs ou les choux, il ne reste que peu de nutriments dans le sol. La culture de deux cultures à forte consommation l'une après l'autre nécessite un apport important de nutriments avec des engrais.

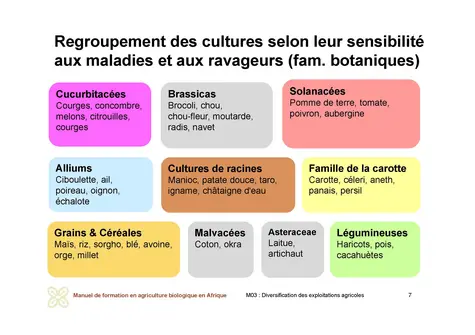

- Rotation ou mélange des cultures en fonction de leur sensibilité aux maladies et aux parasites. La diversification des cultures joue non seulement un rôle clé dans la gestion de la fertilité des sols, mais elle est également importante pour les ravageurs et les maladies transmises par le sol, comme les nématodes ou les champignons. Pour cette raison, les cultures de différentes familles de plantes botaniques peuvent faire l'objet d'une rotation, d'une culture intercalaire ou d'une culture en allée (c'est-à-dire la culture de denrées alimentaires, de fourrage ou de cultures spécialisées entre des rangées d'arbres). Pour éviter l'accumulation de parasites et de maladies du sol, la plupart des cultures ne devraient pas être pratiquées sur le même champ plus d'une fois sur trois ou quatre.

b. Introduire des arbres (agroforesterie)

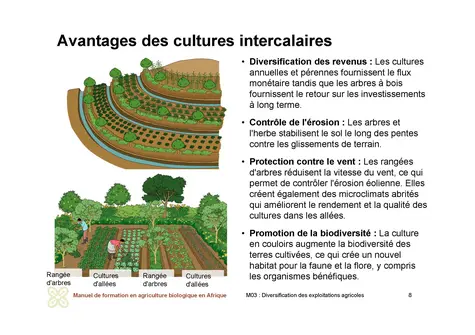

On parle d'agroforesterie lorsque des arbres et des arbustes sont cultivés dans les champs avec les cultures, en bordure des champs de cultures, sur des parcelles en jachère ou des pâturages. Elle comprend des interactions entre les arbres et d'autres éléments de l'exploitation dans les champs (production d'arbres pour les cultures annuelles et pérennes) et au sein de l'exploitation, où les arbres peuvent fournir du fourrage pour le bétail, du combustible, de la nourriture, des abris ou des revenus provenant de produits tels que le bois. L'agroforesterie implique donc un large éventail d'arbres qui sont protégés, régénérés, plantés ou gérés dans les exploitations agricoles et qui interagissent avec les cultures annuelles, le bétail, la faune et les humains.

Les systèmes agroforestiers présentent une autorégulation plus élevée et mieux stabilisée pour prévenir les épidémies de ravageurs et de maladies, car la biodiversité est plus élevée que dans les monocultures. La combinaison avec les arbres permet également une meilleure utilisation de la troisième dimension de la zone productive. Ainsi, grâce à une combinaison intelligente de cultures complémentaires et à une gestion appropriée et rigoureuse, ces systèmes peuvent garantir le rendement, être rentables et hautement durables.

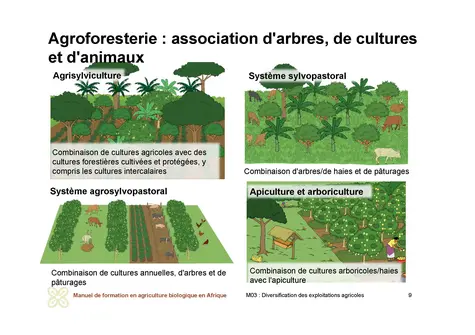

Il existe trois types fondamentaux de systèmes agroforestiers:

- L'agrosylviculture - une combinaison de cultures et d'arbres, comme les cultures en allées.

- Système sylvopastoral - une combinaison de sylviculture et de pâturage d'animaux domestiques sur des pâturages, des parcours ou à la ferme.

- Système agrosylvopastoral - une combinaison des trois éléments (arbres, animaux et cultures), par exemple lorsqu'un jardin familial implique du bétail ainsi que des arbres dispersés sur des terres cultivées utilisées pour le pâturage après les récoltes.

D'autres formes d'agroforesterie peuvent être définies comme, par exemple, l'apiculture (abeilles avec des arbres), l'aquaculture (pisciculture avec des arbres et des arbustes) et les lots d'arbres à usages multiples.

L'apiculture est :

- Très compatible avec les cultures arboricoles comme les arbres fruitiers.

- Améliore la pollinisation des cultures sur l'exploitation

- Faible coût d'établissement et de gestion

Pour plus d'informations sur l'apiculture biologique, voir le module 10-1 du Manuel de formation à l'agriculture biologique africaine sur www.organic-africa.net.

La pisciculture est :

- Convient aux petits exploitants agricoles qui ont accès à une eau de bonne qualité.

- Complémentaire à d'autres entreprises agricoles

- peu exigeante en termes de main-d'œuvre.

Pour plus d'informations sur l'aquaculture, voir le module 9-10 du Manuel africain de formation à l'agriculture biologique sur www.organic-africa.net.

Exercice : Conception de combinaisons de cultures appropriées

- Demandez aux agriculteurs quelles cultures ils pratiquent actuellement. Notez chaque culture sur une carte.

- Demandez-leur de décrire les combinaisons qu'ils pratiquent dans leur ferme. Quelles expériences ont-ils faites avec leurs combinaisons concernant la fertilité du sol et les maladies transmises par le sol ?

- Discutez des combinaisons au sein du groupe. Mentionnez les aspects critiques et faites des suggestions de changements possibles en accordant une attention particulière à la complémentarité entre les différentes cultures.

- Si possible, rendez-vous dans les champs des agriculteurs pour la discussion.

Critères de sélection des bons arbres agroforestiers

La principale considération lors de la sélection des arbres agroforestiers est la concurrence avec d'autres composants dans la même zone, qui devrait être aussi faible que possible. Les petits exploitants ont des propriétés foncières limitées, de sorte que les arbres très compétitifs (par exemple Eucalyptus spp., Acacia mearnsii) peuvent ne pas être considérés par les agriculteurs, même s'ils ont une croissance rapide et des utilisations variées. L'Eucalyptus a des racines réparties à la fois près de la surface du sol et plus profondément dans le profil du sol.

Les arbres dotés d'un système racinaire profond (par exemple, Acacia spp., Albizia spp. ou Grevillea) sont généralement moins compétitifs pour les cultures que ceux qui ont de nombreuses racines peu profondes. Cependant, lorsque l'objectif principal est de stabiliser le sol, les systèmes racinaires peu profonds peuvent être souhaitables. Des exemples d'arbres aux racines peu profondes sont Casuarina spp, Leucaena leucocephala, Cupressus lusitanica, et Sesbania sesban, bien que ce dernier n'entre pas en compétition avec les cultures puisque son système racinaire global est petit et que cette espèce fixe son propre azote.

Les arbres à l'ombre dense concurrencent les cultures exigeantes en lumière telles que les céréales. L'ombrage peut être réduit par la gestion de la canopée des arbres. D'autres arbres ont naturellement une ombre légère, par exemple Acacia spp., Sesbania sesban, Casuarina spp. et Entada abyssinica. Ces arbres peuvent avoir de petites feuilles, des feuilles orientées verticalement ou être nus ou partiellement nus pendant la saison de culture. Certains arbres ont une ombre assez dense mais qui peut être facilement gérée pour réduire l'ombre, par exemple, Grevillea robusta, Markhamia lutea, Cordia abyssinica, Croton spp, Leucaena leucocephala et Calliandra calothyrsus.

L'introduction d'arbres peut présenter certains risques liés soit à l'échec d'une composante, par exemple, les arbres ne sont pas performants, soit ils affectent négativement d'autres composantes par un processus chimique appelé allélopathie, en émettant trop d'ombre ou en introduisant des parasites ou des maladies. D'autres risques peuvent être que les arbres se révèlent être des mauvaises herbes nécessitant plus de travail, ou qu'ils s'avèrent être une nuisance, par exemple, ils sont toxiques ou se cassent facilement et détruisent ou endommagent d'autres composants. Les risques sont généralement moindres avec les espèces indigènes et bien connues qu'avec les espèces exotiques ou introduites.

Discussion sur les options d'intégration des arbres dans les systèmes agricoles existants

Posez les questions suivantes aux agriculteurs :

- Quelles sont les options d'intégration des arbres qui semblent les plus appropriées pour votre emplacement ?

- Quels avantages attendez-vous de l'agroforesterie ?

- Quels types d'arbres peuvent être utilisés pour quel type d'installation agricole ?

- Y a-t-il des systèmes agroforestiers locaux qui ont fait leurs preuves ?

c. Introduire des engrais verts

L'engrais vert consiste à cultiver des plantes dans le but principal d'incorporer leur biomasse dans le sol pour fournir de la "nourriture organique" et améliorer ainsi la teneur en éléments nutritifs et la fertilité du sol. Les cultures de couverture et les engrais verts sont presque synonymes - alors que l'objectif principal des cultures de couverture est de couvrir le sol d'une végétation basse pour le protéger du soleil et de la pluie ainsi que pour supprimer les mauvaises herbes, par exemple dans les cultures pérennes, les engrais verts sont cultivés dans le but principal de constituer une biomasse maximale. La plupart du temps, les plantes légumineuses sont utilisées pour les engrais verts, car elles peuvent capter des quantités considérables d'azote de l'air et le fixer dans leurs racines, en plus de fournir de la nourriture aux organismes du sol. Alors que les légumineuses à grains sont cultivées pour la récolte des grains, les engrais verts sont idéalement récoltés lorsqu'ils sont encore verts et ont produit une biomasse maximale.

Les engrais verts sont des engrais cultivés à la ferme et constituent donc une alternative bon marché aux engrais achetés. Ils complètent bien les engrais animaux et sont d'une grande valeur dans les exploitations où les engrais animaux sont rares. Les engrais verts peuvent inciter à abandonner des pratiques traditionnelles néfastes, comme le brûlage des résidus de récolte.

Avantages et potentiels des engrais verts

Par rapport au compostage, une autre méthode généralement recommandée en agriculture biologique, les engrais verts présentent certains avantages :

- Les engrais verts peuvent produire plus de 40 tonnes de biomasse végétale par hectare. Ils apportent de grandes quantités d'azote dans le cycle de production et mettent d'autres éléments nutritifs à la disposition des cultures suivantes. Le compostage, en revanche, consiste à recycler les matières (déchets) végétales et animales disponibles et à fabriquer un engrais de grande valeur contenant beaucoup de phosphore et d'autres nutriments, mais peu d'azote.

- Les engrais verts protègent le sol de l'érosion par le vent et l'eau, préservant ainsi l'humidité et la matière organique du sol. Ils contribuent donc de manière décisive à la conservation des sols.

- Certains engrais verts suppriment efficacement les mauvaises herbes.

- Le semis et, le cas échéant, le fauchage des engrais verts nécessitent de la main-d'œuvre, mais permettent d'économiser sur les coûts des engrais et sur la main-d'œuvre nécessaire au désherbage.

- Les engrais verts ne nécessitent ni capital ni intrants, si les semences sont disponibles.

- Les engrais verts, en général, n'ont pas besoin d'être irrigués. Ils tirent parti de l'eau de pluie disponible ou de l'humidité résiduelle du sol.

- Les engrais verts ne nécessitent pas de transport, car ils sont normalement cultivés là où ils sont nécessaires.

- Certains engrais verts ont des parties de plantes comestibles, d'autres sont des aliments pour animaux de grande valeur.

Partage d'expériences sur l'utilisation des engrais verts

Posez les questions suivantes aux stagiaires :

- Quelle est votre compréhension du terme "engrais verts" ?

- Avez-vous déjà reçu une formation ou des connaissances sur les engrais verts ?

- Cultivez-vous actuellement des engrais verts ?

Demandez aux agriculteurs d'énumérer tous les types d'engrais verts qu'ils connaissent ou qu'ils ont déjà vus.

Discutez avec les agriculteurs des avantages et des inconvénients des engrais verts et de la meilleure façon d'optimiser leur utilisation.

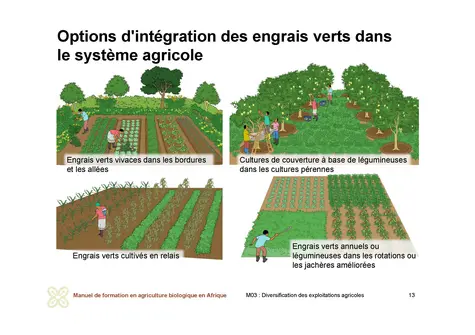

Intégration des engrais verts dans les systèmes agricoles

Une des raisons pour lesquelles les agriculteurs ne cultivent pas d'engrais verts est qu'ils ne savent pas quelles espèces planter et comment les intégrer dans leur système de culture. Il est important de savoir où, quand et comment planter les différentes espèces pour obtenir des résultats satisfaisants. D'autres goulets d'étranglement sont liés à la disponibilité des semences pour les cultures d'engrais verts, à l'intensité de la main-d'œuvre et au manque de fiabilité des performances des engrais verts.

Avant de planter à grande échelle, il est conseillé aux agriculteurs d'essayer, sur de plus petites parcelles de terre, les différents types d'engrais verts et d'observer comment ils poussent dans les conditions locales, et de s'entraîner à les gérer. La sélection d'engrais verts appropriés est essentielle pour maximiser leur potentiel et minimiser les inconvénients éventuels. Les engrais verts doivent être adaptés au climat local, au sol, à la situation des parasites et des maladies, et s'intégrer au système de culture. Les engrais verts annuels doivent avoir une croissance rapide et vigoureuse et être non ligneux. Ils doivent bien pousser dans les sols les plus pauvres et ne pas nécessiter d'engrais, d'irrigation ou de pesticides. Ils ne doivent pas être étroitement liés à la culture suivante afin d'éviter de favoriser la prolifération de ravageurs et de maladies qui pourraient affecter la culture suivante.

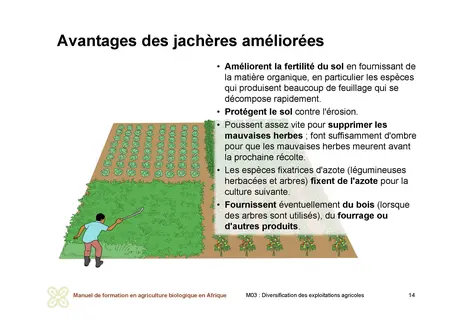

L'utilisation la plus évidente des engrais verts dans les systèmes de culture courants est la jachère améliorée. La valeur fertilisante plus élevée des engrais verts à base de légumineuses peut permettre de raccourcir la période de jachère, car la restauration de la fertilité du sol est accélérée. Il est également possible de semer les engrais verts parmi les cultures en ligne traditionnelles ou de pratiquer la culture intercalaire en relais vers la période de récolte de la culture principale. La concurrence pour les cultures alimentaires est réduite, car les engrais verts poussent principalement pendant la saison sèche. Une autre solution consiste à cultiver des engrais verts tels que le haricot gris ou le haricot velouté dans les allées. L'évaluation des systèmes de culture traditionnels en Afrique a montré que la rotation des légumineuses avec d'autres cultures est plus productive que la culture intercalaire.

Les légumineuses ne contribuent pas de manière significative à l'augmentation de la teneur en azote du sol lorsque leurs grains et résidus sont retirés pour l'alimentation humaine et/ou animale. Si la biomasse ou les résidus de légumineuses sont brûlés ou entièrement retirés des champs, des bilans nutritifs négatifs apparaissent. Il est donc important de s'assurer que la totalité ou au moins une partie des résidus de légumineuses est conservée dans le champ, si l'on veut maintenir la teneur en matière organique du sol.

Si les engrais verts sont laissés sous forme de paillis à la surface du sol, ils contribuent efficacement à la lutte contre l'érosion et les mauvaises herbes et retiennent l'humidité dans le sol. Cependant, les éléments nutritifs des paillis ne sont libérés que lentement. Si les engrais verts sont incorporés dans le sol, une part importante des nutriments est minéralisée en une saison. Ainsi, l'effet fertilisant sur la culture suivante est plus important après l'incorporation. Au final, la quantité totale d'éléments nutritifs mis à la disposition des plantes est à peu près la même, que les résidus d'engrais verts soient laissés sous forme de paillis ou incorporés.

Les couvertures végétales denses des engrais verts protègent non seulement le sol de l'érosion par le vent et l'eau, mais empêchent également la propagation des mauvaises herbes, ce qui permet de gagner du temps pour la lutte contre les mauvaises herbes. Si les engrais verts laissent une épaisse couverture de paillis sec, ils peuvent offrir des conditions favorables à la plantation de la culture suivante sans qu'il soit nécessaire de désherber ou de préparer le sol.

Certaines espèces d'engrais verts fournissent des quantités généreuses de fourrage à haute teneur en protéines pour le bétail. Cela peut être une bonne justification pour une diversification culture-élevage. Malgré tous ces avantages, les engrais verts peuvent, en tant que seule mesure de gestion de la fertilité des sols, ne pas être suffisants pour maintenir ou même améliorer la fertilité des sols.

Visite de terrain sur les engrais verts

- Invitez les participants à visiter une ferme où sont cultivés des engrais verts. Les visites peuvent avoir lieu à deux occasions, au moment du semis, et au moment de la biomasse maximale et de l'incorporation. Cela permet aux stagiaires de vivre les étapes critiques et décisives et d'apprendre par la pratique.

- Pour chaque visite, convenez avec les stagiaires des objectifs de la visite, ainsi que de ce qu'ils sont censés faire à la fin de chaque visite.

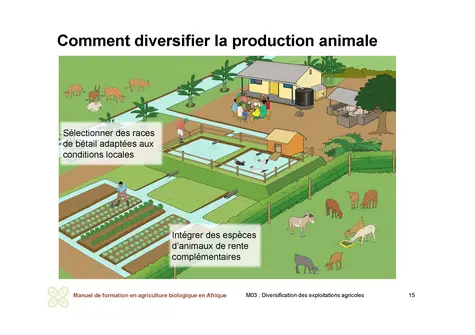

Les animaux domestiques jouent de nombreux rôles importants dans une exploitation agricole. Ils fournissent divers produits selon l'espèce, notamment des produits laitiers, des œufs, des fibres et du cuir, de la force de traction et de transport, et du fumier pour fertiliser les cultures et servir de combustible. Ils jouent également un rôle culturel dans de nombreuses sociétés, en plus d'être utilisés comme capital et pour la sécurité sociale.

Le principal défi pour les éleveurs est d'augmenter la production pour répondre à la demande croissante de produits animaux, sans nécessairement augmenter la taille des troupeaux dans un contexte de diminution de la superficie des terres. Certains agriculteurs ont eu recours à des races exotiques améliorées avec plus ou moins de succès. Ces races améliorées ont des exigences plus élevées en termes d'alimentation, de main-d'œuvre, d'infrastructures et de gestion vétérinaire, ce que la plupart des petits exploitants, notamment dans les zones rurales, ne peuvent se permettre. D'autres agriculteurs se concentrent sur les croisements comme moyen d'améliorer la production de leurs races locales. Indépendamment du fait que l'exploitation possède des races pures améliorées, croisées ou locales, la diversification des espèces d'animaux d'élevage sur l'exploitation est utile en termes de réduction des risques en cas d'apparition d'une maladie affectant une espèce particulière.

Comment diversifier les systèmes d'élevage ?

Les systèmes d'élevage sont également très variés. Même les pasteurs pratiquent une certaine forme de système d'élevage mixte puisque leurs moyens de subsistance dépendent de la gestion de différentes ressources alimentaires et espèces animales. Les animaux remplissent de nombreuses fonctions en plus de fournir des produits tels que la viande, le lait, les œufs, la laine et les peaux. Ils remplissent également des fonctions socioculturelles, par exemple comme prix de la mariée ou comme cadeaux et prêts qui renforcent les liens sociaux. Très souvent, ils constituent une forme d'épargne, et parfois ils servent simplement d'animaux de cérémonie ou d'animaux de compagnie. Plus de 60 espèces animales sont directement utiles à l'homme, mais l'attention se porte surtout sur les bovins, les buffles, les moutons, les chèvres, les porcs, les chevaux, les ânes, les volailles et les lapins. Il existe également des animaux plus non conventionnels tels que les lamas, les yacks, les pintades, les canards, les abeilles et les pigeons qui peuvent s'adapter à de nombreuses conditions. Souvent, ces espèces animales non conventionnelles sont constituées de petits animaux qui ont l'avantage de se reproduire rapidement, c'est-à-dire qu'un troupeau de ces espèces est rapidement remplacé après une calamité comme une sécheresse, une inondation ou une épidémie. Les grands animaux d'élevage non conventionnels tels que les chameaux, les lamas, les alpagas, les yaks, les bantengs et les cerfs sont adaptés à des niches écologiques spécifiques, souvent dans des systèmes mixtes.

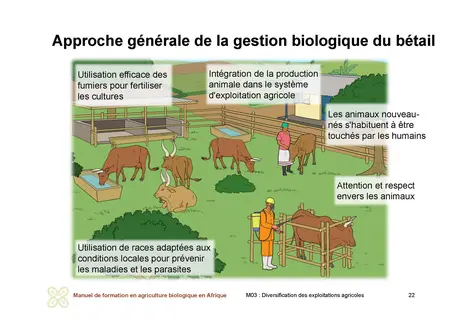

Le bétail biologique est géré différemment du bétail conventionnel. Dans la gestion du bétail biologique, les agriculteurs visent à utiliser des méthodes d'élevage naturelles et s'efforcent de minimiser le stress des animaux. Les agriculteurs s'efforcent également de préserver la santé et le bien-être des animaux tout en évitant l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques, notamment les antibiotiques. Les animaux destinés à la production biologique doivent être adaptés aux conditions de production naturelles et aux ressources alimentaires disponibles localement. Par conséquent, les animaux à haut rendement ne sont pas toujours adaptés à la gestion biologique locale. La sélection de races adaptées à l'environnement de production contribuera à assurer le succès et à réduire les coûts tout en préservant la santé et le bien-être des animaux.

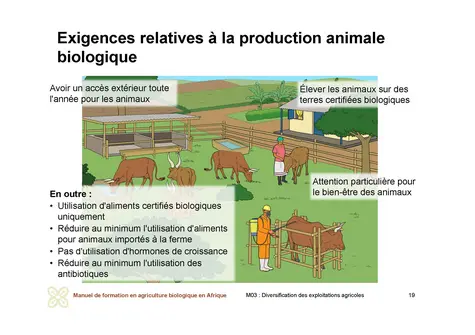

Exigences spécifiques à la production animale biologique :

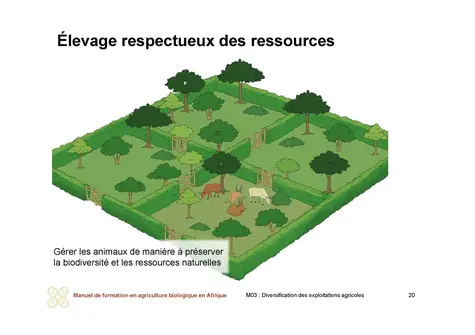

- Gérer les animaux de manière à préserver la biodiversité et les ressources naturelles.

- Élever les animaux sur des terres certifiées biologiques

- Utiliser uniquement des aliments certifiés biologiques

- Réduire au minimum les importations de nutriments dans les systèmes

- Permettre aux animaux d'accéder à l'extérieur toute l'année

- Une attention particulière au bien-être des animaux

- Pas d'utilisation d'hormones de croissance et utilisation minimale d'antibiotiques.

Livestock prevalence and their niche on farms

Discutez avec les participants de l'élevage du bétail dans la localité. Posez-leur les questions suivantes :

- Quels types d'animaux sont élevés depuis des décennies, et quels sont ceux que vous avez vus nouvellement introduits ou intégrés dans les fermes ?

- Existe-t-il des élevages biologiques dans la région ?

- Y a-t-il des tendances dans les pratiques de gestion du bétail liées, par exemple, à la gestion des aliments, à la santé animale et à la commercialisation ?

- Quels sont les principaux défis à relever, le cas échéant, en ce qui concerne l'élevage biologique dans la région ?

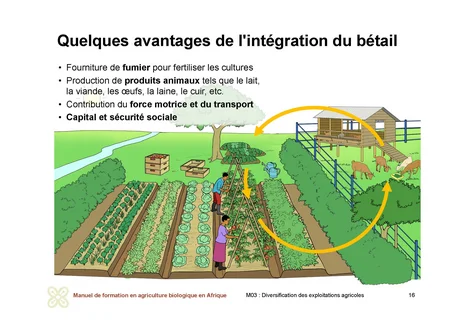

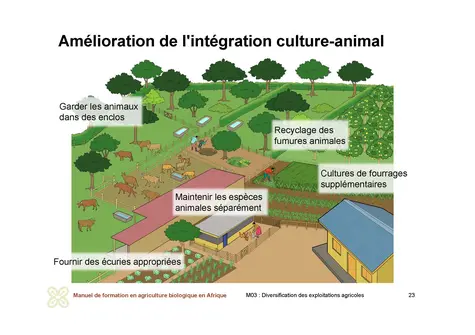

Un agriculteur qui n'a fait que cultiver ou élever du bétail peut également se diversifier en introduisant une ou plusieurs cultures et du bétail sur l'exploitation respectivement. La diversification des cultures et de l'élevage implique que les agriculteurs produisent des cultures et élèvent du bétail simultanément. Cela permet d'utiliser de manière optimale les ressources de l'exploitation, par exemple la main-d'œuvre, la gestion et la terre. En outre, les produits de la production végétale, tels que les résidus de culture ou de taille des cultures limitrophes ou intercalaires, servent de fourrage pour le bétail, tandis que le fumier issu de la production animale améliore la fertilité des sols pour la production végétale.

Cette forme de diversification est également un moyen de minimiser les risques et de s'assurer contre les échecs des entreprises de culture ou d'élevage, car elles réagissent différemment aux conditions incertaines. La production végétale dépend fortement des variables climatiques, des semences, de l'eau, des nutriments du sol et de la biodiversité, contrairement à la production animale. Il est prouvé que les petits exploitants qui pratiquent à la fois la culture et l'élevage ont des revenus agricoles plus élevés et plus stables que les petits exploitants qui ne font que cultiver ou élever des animaux.

D'un autre côté, il existe également une concurrence potentielle pour l'espace et les ressources entre les cultures et le bétail qui doit être prise en compte.

Comment intégrer la production végétale et animale ?

Les agriculteurs intègrent le bétail dans leurs systèmes de production végétale pour favoriser le recyclage des nutriments, obtenir des produits animaux pour l'alimentation du ménage et pour la vente afin d'optimiser le revenu familial, ou pour disposer de la force de traction nécessaire au labourage et à d'autres activités.

Un système intégré de culture et d'élevage se compose de différentes parties, qui doivent agir comme un tout et se compléter mutuellement. Le niveau ou le degré d'intégration dépendra des ressources disponibles (terre, travail et intrants), des types de cultures et d'animaux, des connaissances techniques et de l'expérience de l'agriculteur, de l'orientation du marché, etc. Même avec l'intégration, chaque composante peut avoir des exigences spécifiques qui doivent être satisfaites. Le bétail doit bénéficier de conditions et d'une attention de gestion conformes à sa physiologie et à son comportement naturel. Par exemple, la santé des animaux d'élevage doit être assurée en sélectionnant d'abord des races robustes et adaptées aux conditions locales, puis en leur fournissant une alimentation équilibrée, des logements propres et sûrs, une surveillance continue et en utilisant des moyens naturels de lutte contre les maladies et les parasites.

Un système culture-élevage bien intégré assure une utilisation optimale des ressources. Par exemple, la culture fournit aux animaux du fourrage provenant de l'herbe et des légumineuses fixatrices d'azote, des jachères (jachères améliorées avec légumineuses, herbes, arbustes ou arbres semés), des mauvaises herbes et des résidus de culture. Les animaux paissent sous les arbres ou sur les chaumes, ils fournissent du travail et du fumier pour les cultures, et ils servent également de compte d'épargne.

Considérations spécifiques avant d'introduire du bétail dans l'exploitation :

- Disposez-vous des connaissances nécessaires à la gestion des animaux et des races ?

- Quels animaux et quelles races sont les plus appropriés ? Lesquels sont adaptés au type d'environnement ?

- Les sources d'animaux de démarrage sont-elles disponibles, c'est-à-dire pouvez-vous obtenir facilement les animaux de démarrage, par exemple une vache laitière, des poussins pour la production d'œufs et/ou de volailles de chair, des alevins pour la production de poissons ?

- Les terres sélectionnées sont-elles conformes aux attentes en matière d'agriculture biologique si vous envisagez la certification biologique ?

- Des quantités suffisantes de pâturages sont-ils disponibles ? Les enclos contiennent-ils une variété de plantes de pâturage - herbe, plantes herbacées, arbustes, etc.

- Existe-t-il des sources et/ou des stocks suffisants de fourrage/aliments complémentaires ?

- Disposez-vous de bonnes installations de logement pour les différents types d'animaux ? Les zones de libre parcours pour les volailles/porcs sont-elles bien préparées et contiennent-elles des structures appropriées (y compris de l'ombre et de l'eau) pour le bien-être des animaux ?

- Y a-t-il suffisamment de points d'eau pour les différents types d'animaux ?

- Disposez-vous de suffisamment de terres pour le fumier sans provoquer de lessivage de l'azote ?

- Disposez-vous d'une main-d'œuvre suffisante pour s'occuper des animaux dans le cadre de la gestion biologique ?

- Disposez-vous d'un marché pour vendre certains des produits animaux ?

Farm visit for discussion on the benefits and risks of crop-livestock diversification

- Invitez les participants à visiter une ferme. Laissez l'agriculteur expliquer les raisons de l'intégration du bétail dans l'exploitation, les avantages et les risques expérimentés, et les domaines dans lesquels il voit un potentiel d'amélioration (par exemple, la production d'aliments pour animaux propres à l'exploitation, le recyclage du fumier, l'intégration d'autres espèces animales).

- Discutez avec les participants des possibilités et des limites de l'approche de la diversification agriculture-élevage dans le contexte local.

Livestock health in integrated crop-livestock systems

Discutez des questions suivantes avec les participants :

- Y a-t-il des maladies et des parasites du bétail préoccupants dans la région ?

- Connaissez-vous les noms des maladies et comment y faire face ?

- Quelles méthodes et pratiques appliquez-vous spécifiquement pour la gestion de la santé du bétail en agriculture biologique ?

- Comment gérez-vous les problèmes liés à l'alimentation du bétail en gestion biologique ?

Exemples de systèmes intégrés culture-élevage

Il est prouvé que l'intégration de la production piscicole avec des canards, des oies, des poulets, des moutons, des bovins ou des porcs a augmenté la production piscicole de 2 à 3,9 fois. L'utilisation des déchets animaux pour la pisciculture présente des avantages écologiques et économiques supplémentaires. Une intégration respectueuse de l'environnement est assurée lorsque les excréments du bétail et les déchets alimentaires peuvent être versés directement dans l'étang pour constituer la nourriture des poissons et du zooplancton. Les effluents d'élevage peuvent être utilisés pour fertiliser l'herbe ou d'autres plantes qui peuvent également servir de nourriture aux poissons. Les légumes peuvent être irrigués à partir des étangs à poissons, et leurs résidus et sous-produits peuvent être utilisés pour nourrir le bétail.

Le pâturage du bétail sous des plantations d'arbres comme le caoutchouc, le palmier à huile ou la noix de coco est une autre forme d'intégration culture-élevage. D'autres expériences avec du bétail et des chèvres sous des palmiers à huile ont montré une meilleure récolte des régimes de palmiers à huile et des résultats comparables ont été trouvés lorsque les chèvres se nourrissaient sous des hévéas. Dans les plantations d'hévéas et de palmiers à huile, l'intégration du bétail pour utiliser la couverture végétale sous la canopée des arbres a permis d'augmenter la production globale et d'économiser jusqu'à 40 % du coût de la lutte contre les mauvaises herbes. De même, les moutons ont aidé à contrôler les mauvaises herbes dans les champs de canne à sucre. Cela a permis de supprimer les coûts des herbicides, de réduire de moitié le coût de la lutte contre les mauvaises herbes et d'obtenir un revenu supplémentaire grâce à la production de viande. Cela se produit également lorsque les vaches paissent sous les noix de coco. Source : FAO (https://www.fao.org/3/Y0501E/Y0501E00.htm)

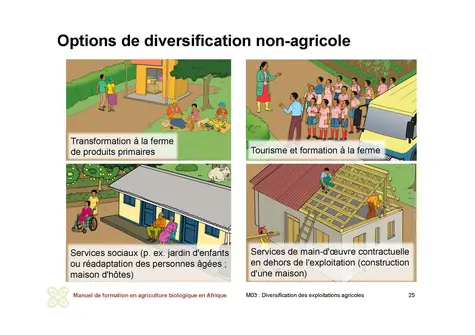

Les agriculteurs peuvent également utiliser les intrants et les ressources agricoles existants (capital, main-d'œuvre et terres) pour d'autres activités en plus de la production de biens agricoles, dans le but de les vendre sur le marché et d'augmenter leurs revenus. Tout comme la diversification des cultures et du bétail, la diversification non agricole répartit les risques en créant des flux de revenus qui s'ajoutent à ceux de l'agriculture. En général, les agriculteurs se concentrent sur la transformation à la ferme des produits primaires ainsi que sur les services non agricoles, tels que le tourisme à la ferme, la production d'énergie renouvelable ou la prestation de services de main-d'œuvre contractuelle en dehors de l'exploitation. Cependant, de nos jours, les services des agriculteurs se sont étendus à de nombreux services récréatifs, éducatifs et sociaux (par exemple, les soins ou l'agriculture sociale). Au début, les bénéfices de la diversification non agricole peuvent représenter une part faible mais importante du revenu agricole total, mais ils ont tendance à augmenter, tout comme les possibilités d'emploi qu'ils offrent aux membres de la famille de l'agriculteur et aux travailleurs non agricoles, ce qui entraîne de meilleurs résultats pour la société.

Considérations spécifiques avant de s'engager dans la diversification non-agricole

- Avez-vous des connaissances sur la gestion d'une entreprise non agricole ? Si non, où pouvez-vous les obtenir - services de vulgarisation, possibilités de formation, etc.

- Avez-vous effectué une évaluation rapide du marché pour comprendre les 4P de la commercialisation des produits ou services de cette entreprise (c'est-à-dire le produit - où allez-vous le vendre, en quelles quantités, sous quelle forme et quand ; les prix - combien par rapport au coût, les fluctuations de prix et autres facteurs qui peuvent affecter le prix ; le lieu - à partir de quel endroit allez-vous produire le produit/service et comment est-il accessible au marché (distribution et coûts associés) ; la promotion - comment allez-vous promouvoir le produit/service auprès des acheteurs/utilisateurs ?

- L'entreprise choisie est-elle conforme aux attentes de l'exploitation en matière d'agriculture biologique ?

- Les revenus disponibles des autres entreprises agricoles sont-ils suffisants pour soutenir l'entreprise pendant le temps qu'il faudra avant qu'elle ne commence à générer ses propres revenus ?

- Disposez-vous des infrastructures, des machines ou des équipements nécessaires ? Sinon, avez-vous accès au crédit au cas où vous auriez besoin d'un prêt pour créer l'entreprise ?

- Disposez-vous de suffisamment de terres pour créer l'entreprise ?

- Disposez-vous d'une main-d'œuvre suffisante ayant les compétences requises pour gérer l'entreprise ?

- La valeur des produits agricoles peut-elle être augmentée par le tri, le nettoyage ou la transformation ?

Considerations before an engagement in non-agricultural diversification

- Demandez aux participants de répondre aux questions de gauche pour leur situation personnelle.

- Demandez-leur ensuite de partager leurs réponses en petits groupes de 2 à 4 personnes. Demandez ensuite aux groupes de partager leurs réponses avec les autres participants.

- Discutez ensemble des exigences, des obstacles et des opportunités de la diversification non-agricole. Y a-t-il des aspects pertinents qui n'ont pas été couverts par les questions ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?